Guillaume de Rubrouck : un Flamand chez les Mongols.

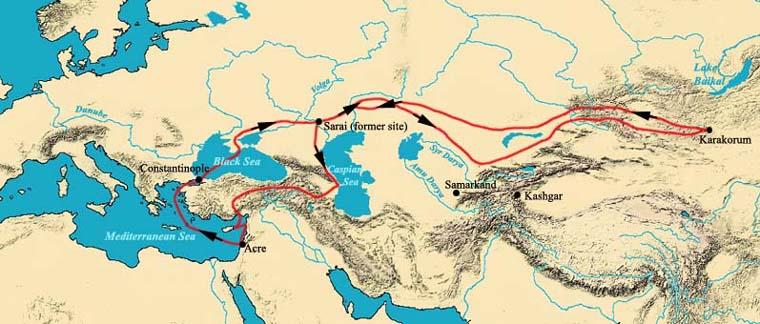

Au milieu du XIIIème siècle, le missionnaire franciscain Guillaume de Rubrouck se rend en terre mongole afin d’obtenir des informations sur ceux que l’on nommait alors les Tartares. Bien qu’il ne soit pas officiellement un ambassadeur de Louis IX, il est considéré comme tel par les dignitaires de l’empire mongol et c’est à ce titre qu’il est envoyé de cour en cour, jusqu’à atteindre le campement impérial. Parti de Constantinople en avril 1253, il traverse le fleuve Don en juillet et la Volga le mois suivant. Quelques semaines plus tard, Rubrouck part pour Karakorum, parcourt l’Asie centrale en hiver en direction de l’actuelle Mongolie, ville dans laquelle il entre en avril 1254. Après plusieurs rencontres avec l’empereur, il regagne l’Europe par une route similaire jusqu’au nord de la mer Caspienne, avant d’achever son itinéraire à Saint-Jean d’Acre en août 1255. Parce que ses supérieurs ne lui permirent pas de s’entretenir directement avec Louis IX, il rédigea une longue lettre dans laquelle il informa le souverain de ce qu’il avait pu observer durant son séjour et lui prodigua quelques conseils sur la manière d’établir des relations diplomatiques avec les héritiers de Gengis Khan.

Une situation géopolitique complexe pour l’occident chrétien.

Au XIIIe siècle, l’Europe se trouve en effet confrontée à deux grandes menaces : l’expansion de l’islam, qu’on ne pouvait retenir malgré les croisades, et les attaques des Mongols qui, de 1236 à 1242, sous la conduite du petit-fils de Gengis Khan, Batu, avaient envahi l’Europe de l’Est et une partie de l’Europe centrale, infligeant de sévères défaites aux troupes des souverains européens. L’offensive ne prendra fin qu’au décès inattendu du grand khan Ögedeï, cet événement provoquant la retraite des dirigeants mongols vers la capitale Karakorum, dans l’actuelle Mongolie, pour se choisir un successeur. En 1245, le pape Innocent IV convoque un concile à Lyon afin de discuter de la stratégie à adopter en Orient. Il fait aussi envoyer des émissaires auprès de plusieurs chefs de file mongols, leur recommandant de cesser leurs assauts sur l’Europe et de se convertir au christianisme. La réponse de Batu se veut prometteuse : selon lui, il existe déjà des Mongols chrétiens et il a d’ailleurs bien l’intention de faire baptiser son fils. Fort de ces perspectives, mais aussi ragaillardi par les rumeurs persistantes selon lesquelles il existerait un puissant royaume chrétien en Orient, le royaume du prêtre Jean, capable de faire basculer l’équilibre des pouvoirs entre chrétiens et musulmans, le pape envisage de conclure une alliance avec les Mongols contre les Sarrasins. En 1246, une nouvelle ambassade est envoyée à l’est ; elle se compose cette fois de Jean de Plan Carpin, un religieux franciscain, et de Benoît de Pologne, un frère mineur polonais.

La réponse du nouveau khan est cependant décevante : il appelle le pape à devenir son vassal et lui fait clairement savoir qu’il n’a aucun intérêt à conclure une alliance contre les musulmans. Les choses ne se passent guère mieux lors de l’ambassade suivante, en 1249. Alors qu’il perçoit une fois de plus des signaux positifs de la part d’Eljigidei, commandant mongol en Perse, le roi de France Louis IX envoie André de Longjumeau à Karakorum. Mais à l’arrivée de ce dernier, le khagan suprême Güyük vient de décéder et sa veuve fait à nouveau savoir qu’elle ne veut pas entendre parler d’une quelconque alliance.

L’ambassadeur aux pieds nus.

C'est vers la fin de 1252 que se décide le voyage de ce franciscain d'origine flamande venu en Terre sainte en même temps que Louis IX. Le projet émane de Guillaume de Rubrouck avant d'être parrainé par le roi, qui finance l'expédition et lui remet une lettre de recommandation pour Sartaq, un prince mongol chrétien. Quant à la reine Marguerite, elle offre au franciscain un magnifique psautier enluminé.

Guillaume tient à se présenter en simple prédicateur de la foi chrétienne et non en ambassadeur : aussi ne se munit-il que de modestes présents (vin de muscat, biscuits et fruits secs). Pendant longtemps on a cru que Rubrouck était l'envoyé, peut-être secret, de Saint Louis. Il n'en est rien. Rubrouck a voulu partir de son propre chef, tenté par cet extraordinaire « scoop » missionnaire : convertir le khan des Mongols.

Il fallait une audace sacrée et une sacrée audace pour affronter les dangers de l'aventure.

D’abord, pour partir, il ne fallait pas craindre les Mongols. Or les Mongols terrorisaient tout le monde. La rapidité, la cruauté de ces ennemis surgis de nulle part ont bouleversé l'Occident chrétien. Sous le choc, on les a assimilés à un fléau de Dieu : pour punir les péchés des chrétiens.

Dieu avait laissé les peuples de Gog et Magog passer les portes de fer derrière lesquelles Alexandre les avait enfermés et les Mongols, que l'on appelait du nom funeste et infernal de Tartares, étaient ces peuples d'Apocalypse annonçant la fin des temps.

Ensuite, il ne fallait pas avoir peur de l'inconnu. Sans carte, en effet, Rubrouck n'avait pas les moyens de se représenter à l'avance son voyage. C'est une évidence qui est pour nous difficile à comprendre. Ainsi s'organise pour nous le cadre de son voyage : le triangle de Crimée, la steppe entre Crimée et Oural, le lent passage au désert au nord et à l'est de la mer d'Aral, les oasis au pied des monts Tien-Chan, les vallées et hautes montagnes de l'Altaï, l'extrémité nord du désert de Gobi sont repérés et inscrits dans une représentation connue et rassurante de l'espace, la carte. Avec elle, on sait où on va. Rubrouck, lui, ne savait pas. Les cartes de son époque ne servaient pas à représenter la nature mais la parole de l'Écriture concernant le monde connu et inconnu, et le Paradis, au-delà de l'Océan, y figurait. Elles n'étaient donc pas faites pour préparer un voyage et il ne serait venu à l'idée de personne d'en consulter avant de partir.

Guillaume entre en Mer Noire le 7 mai 1253, après avoir traversé cette dernière et fait un arrêt à Kersona. Il aborde alors la ville de Soldaïa en Crimée le 21 mai. Dans cette ville, Guillaume rencontre de nombreux marchands, de toutes origines, dont des marchands de Constantinople, partis peu avant lui. Sur les conseils de ces derniers, Guillaume décide de démarrer son périple sur terre à l'aide de chariots tirés par des bœufs, jugés plus pratiques pour la route. Il quitte Soldaïa le 1er juin en direction du camp de Scatatay dans le but de rencontrer Sartaq Khan. Sur sa route, il rencontre pour la première fois des Mongols. Il décrit dans ses lettres les modes de vie de ces peuples, leurs yourtes, leur nourriture, leurs vêtements, leurs lois et autres coutumes avec une précision incroyable et une certaine curiosité. Lors de ce trajet jusqu'à Scatatay, Rubrouck et ses compagnons font les frais de leur naïveté. En effet, ils se font fréquemment détrousser par la caravane mongole. Il dit alors d'eux qu'ils sont « ingrats, il est convaincu qu'on ne doit rien leur refuser. » Cependant il apprécie tout de même le comos ou koumis, un lait de jument fermenté, alors boisson traditionnelle. Malgré toutes les critiques ou appréciations, Rubrouck reste relativement objectif lorsqu'il s'agit de décrire les coutumes, les traditions ou encore les paysages qu'il observe durant son périple, témoignant d'un certain talent d'ethnologue ou encore de géographe.

Un contact décevant.

Au bout de plusieurs mois de voyage à travers l’Asie centrale en compagnie d’un autre frère mineur, d’un interprète et d’un guide mongol, il rencontre enfin le grand khan Möngke et l’accompagne ensuite à Karakorum, où il finit par arriver au printemps 1254 après onze mois de pérégrination. Aussi lointain et difficile d’accès qu'il soit, ce lieu est celui des rendez-vous mondiaux : les ambassadeurs se pressent autour du khan qui domine le monde de la Méditerranée à la mer de Chine. Rubrouck croise les ambassadeurs byzantins, turcs, ceux du calife de Bagdad, manque le roi d'Arménie, repart avec les ambassadeurs du « Soudan » (sultan) de l'Inde aux chevaux montés par des léopards et des lévriers. Des captifs de toutes nationalités font de Karakorum un carrefour des peuples : dame Pascha, de Metz, est une fille du khan, elle a refait sa vie avec un Ruthène (un Russe) de qui elle a trois beaux enfants ; Guillaume Boucher, orfèvre parisien, dont le frère tient une boutique sur le Grand Pont à Paris, fabrique pour Mangou un arbre-fontaine digne des Mille et une nuits ; un Anglais, le neveu d'un évêque normand, tous pris en Hongrie, des Ruthènes, des Alains, des Géorgiens... Carrefour des religions aussi : il y a des bouddhistes que Rubrouck appelle « idolâtres ». Il a un préjugé plutôt favorable envers cette religion inconnue qu'il prend, quand il la découvre, pour un avatar du christianisme. Le recueillement, les images familières de figures ailées, de personnages qui font le geste de la bénédiction, lui font prendre le premier temple où il entre pour une église. Les contacts avec les Mongols s’avèrent rugueux ; ils sont méfiants vis-à-vis de Guillaume et de ses compagnons, et se montrent même parfois grossiers avec eux. Ils lui réclament des cadeaux et lui dérobent de la nourriture et d’autres choses, comme des livres ou des objets liturgiques, ce dont Guillaume se plaint continuellement. Le comportement des dirigeants mongols face à la mission européenne est certes hautain, mais généralement correct.

L'empereur, ne saisissant pas les raisons des discordes entre les cultes qui se pratiquent à la cour, décide d’organiser une controverse entre musulmans, idolâtres, bouddhistes et catholiques. Elle se tient à la veille de la Pentecôte, le 30 mai 1254. Les controversistes doivent promettre de ne pas se servir « de paroles désagréables ou injurieuses pour leurs contradicteurs, ni provoquer un tumulte qui puisse empêcher cette conférence, sous peine de mort. ». Il rencontre d’entrée de jeu un représentant bouddhiste, l’une des célébrités de la Chine. Il raconte l’avoir emporté si vite sur le point de l’unité et de la toute-puissance de Dieu que les Sarrasins ont éclaté de rire, mais il note cependant que ce succès d’éloquence ne déclenche aucune conversion.

Le lendemain de la controverse, Guillaume est convoqué par Möngke en même temps que son adversaire bouddhiste. Il rapporte ainsi les propos du Khan : « Nous, Mongols, nous croyons qu'il n’y a qu'un seul Dieu par qui nous vivons et par qui nous mourons, et nous avons pour lui un cœur droit… De même que Dieu a donné à la main plusieurs doigts, de même Il a donné aux hommes plusieurs voies. Dieu vous a donné les Écritures saintes, et vous, chrétiens, vous ne les observez pas… Il nous a donné les devins. Nous faisons ce qu'ils nous disent, et nous vivons en paix… ».

Finalement, Möngke signifie aux deux religieux qu’il est temps pour eux de repartir et Guillaume apprend peu après que les Mongols suivent les conseils des chamans et devins pour toutes décisions y compris concernant les autres cultes. L'empereur demande à Guillaume de transmettre ses paroles et ses lettres en Occident. Guillaume acquiesce, mais refuse tout présent. Möngke l’assure qu’il sera à nouveau le bienvenu si son roi le charge d’une autre mission. En attendant les lettres Guillaume reste auprès de la cour jusqu'au 29 juin 1254 et participe à diverses festivités mongoles à Karakorum. Mais Möngke reste défavorable à une alliance militaire.

Quelle suite pour le voyage de Guillaume ?

Le récit de Guillaume n’est pas le premier texte occidental à propos des Mongols. Jean de Plan Carpin avait en effet déjà écrit un important texte à ce sujet, l’Ystoria Mongalorum (1340). En raison de ses descriptions objectives et détaillées, le compte rendu de Guillaume est toutefois d’une valeur particulière pour les historiens, les ethnographes, les géographes, les spécialistes des sciences religieuses et les linguistes. Mais malgré le caractère innovant et la grande qualité de ces informations, ses écrits restèrent relativement peu connus durant le Moyen Âge, contrairement à ceux d’auteurs tels que Marco Polo. Seul Roger Bacon y fait référence dans son Opus Majus de 1267. Il faut attendre la célèbre compilation de récits de voyages rassemblés par Richard Hakluyt au XVIe siècle pour que Guillaume de Rubrouck soit reconnu. Au retour de la mission de Guillaume de Rubrouck, il apparaît évident qu’aucune alliance n’a été conclue entre les Mongols et le pape ou le roi de France. Le khan n’a même probablement jamais eu l’intention de l’accepter, mais les Européens avaient ainsi exprimé leurs douces illusions. À propos du rapport de forces entre les Mongols et le pape, il régnait une divergence fondamentale. Les deux camps attendaient, ou plutôt exigeaient, la soumission de l’autre. Les chances de collaboration diminuèrent encore plus à partir du milieu du XIIIe siècle, époque à laquelle les différentes parties de l’Empire mongol commencèrent à s’affronter. À la fin du XIIIe siècle, les dirigeants de l’Ilkhanat de Perse, la partie la plus occidentale de l’Empire, se convertirent même à l’islam, signant ainsi la fin de l’unité de l’Empire mongol et de la Pax Mongolica, peu après le voyage de Guillaume au milieu du XIIIe siècle.

Documents de base pour l’écriture de cet article :

- https://books.openedition.org/pup/2284?lang=fr

- https://www.les-plats-pays.com/article/guillaume-de-rubrouck-visite-lempire-mongol/

- Marie-France Auzépy, dans L’Histoire, Guillaume de Rubrouck chez les Mongols, mai 1987.

- Marie Favereau dans L’Histoire, Le grand projet d'alliance mongole, décembre 2020.

A découvrir aussi

- Docteur Jivago : Mieux qu'un roman, une odyssée

- L'histoire de la vraie casque d'or

- Tupaia : Le guide polynésien multi-étoilé de Cook.

Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 68 autres membres