Crimes peu ordinaires

Ne jugez pas : l’affaire Redureau.

André Gide, désigné comme juré, avait siégé du 13 au 25 mai 1912 à la cour d'assises de Rouen. Ses impressions de juré lui ont inspiré « Souvenirs de la cour d'assises », publiés en 1914. En 1930, toujours préoccupé par le problème de la justice et de la vérité, il fonde à la N.R.F[1]. une collection au titre éloquent : « Ne jugez pas ». Il se propose d'exposer une documentation « autant que possible authentique » sur des affaires échappant aux règles de la psychologie traditionnelle et déconcertantes pour la justice. Le premier dossier réuni par André Gide est celui de L'Affaire Redureau : le 13 septembre 1913, le jeune Marcel Redureau, âgé de quinze ans et domestique au service des époux Mabit, cultivateurs de Loire Inférieure, assassinait toute la famille Mabit et leur servante (en tout sept personnes). Pourquoi cet enfant docile et doux, reconnu parfaitement sain de corps et d'esprit, né de parents sains et honnêtes, a-t-il commis ces crimes ?

Les sept crimes de l’adolescent timide.

Nous sommes le 1er octobre 1913, au Bas Briacé, un petit village situé à une vingtaine de kilomètres à l’est de Nantes. Ce jour-là, vers 7 heures, Madame Durant, une ménagère habituée à venir acheter son lait à la ferme des Mabit, trouve porte close. Elle ne croise que le petit Pierre, 4 ans, l’un des quatre enfants de cette famille de paysans vignerons, en sanglots sur le pas de la porte. Quand elle lui demande où sont ses parents, il répond entre deux sanglots que sa mère est à l’intérieur, et qu’elle saigne. Il se trouve que Madame Mabit, 33 ans, est enceinte. La voisine, pensant que cette dernière est en train d’accoucher, s’éclipse sans demander son reste. Elle raconte pourtant l’anecdote à un voisin, qui à son tour décide d’aller prendre des nouvelles. Monsieur Gohaud, c’est son nom, s’approche à son tour de la maison et découvre, à travers les fenêtres, la mère et la domestique baignant dans une mare de sang ! Sans attendre, il part prévenir les gendarmes. À leur arrivée, les militaires découvrent sept cadavres : le couple de fermiers, la grand-mère, trois des quatre enfants ainsi que la domestique âgée de 15 ans tous tués à coups de serpe. Un tel meurtre attire les badauds ainsi que les journalistes qui relatent l’affaire dans leurs journaux, en y apportant des détails sordides. « La grand-mère était dans son lit la gorge ouverte, écrit le Petit Journal. Dans une autre pièce, les enfants avaient subi le même sort. Deux d’une dizaine d’années, couchés dans un lit et le troisième au berceau. La chambre portait partout des éclaboussures de sang… » Rapidement, les gendarmes constatent que le valet de ferme, qui travaille là depuis quelques mois, Marcel Redureau, 15 ans, a disparu. Ils se rendent chez ses parents, qui habitent le village d’à côté, et le trouvent finalement endormi dans une grange abandonnée des environs. Couvert de sang, les habits trempés, il ne nie pas les faits : c’est bien lui qui a assassiné ses patrons ! Pris de remords, il aurait tenté de se noyer mais n’en aurait pas eu le courage. L’enquête paraît simple, le coupable est trouvé, il a avoué…

Crimes sans mobile ?

La famille Mabit était une famille respectée du Landreau, en Loire-Inférieure (aujourd’hui Loire-Atlantique). Jean-Marie Mabit, 42 ans, exploitait un petit vignoble et une ferme. Il vivait avec sa femme de 38 ans, sa mère de 79 ans, et leurs quatre enfants : Marie (8 ans), Henriette (7 ans), Joseph (4 ans) et Pierre (2 ans). Pour les aider dans les tâches quotidiennes, ils employaient deux domestiques :

- Marie Dugast, 16 ans, assistait Madame Mabit dans les travaux domestiques et l’éducation des enfants ;

- Marcel Redureau, 15 ans, aidait Jean-Marie Mabit dans les travaux agricoles.

Tout au long de la journée, les habitants des environs se réunissent dans le village pour tenter de comprendre ce qui s’est réellement passé. Un correspondant du Petit journal raconte être obligé de « fendre absolument la foule qui entoure la maison tragique pour y parvenir. Les gendarmes retiennent les curieux à distance. » Un tel meurtre attire également une dizaine de journalistes qui parviennent à « s’entretenir avec l’assassin de la famille Mabit, pendant que le parquet procédait aux constatations d’usage ».

Le lendemain, les Français découvrent avec horreur les détails du « plus effroyable » crime enregistré en France depuis 60 ans selon Le Gaulois. De nombreux journaux dressent alors un parallèle avec la célèbre affaire Troppmann, ce mécanicien, qui empoisonna le nommé Kinck, mécanicien comme lui puis attira dans un champ à Pantin, la veuve de Kinck et ses six enfants, puis les assassina. Voir : https://www.pierre-mazet42.com/les-mysteres-de-laffaire-troppmann . L’Ouest-Éclair parle même de « Troppmann breton » pour désigner le jeune meurtrier. Il est indéniable que ce genre d’affaire, si elle suscite la peur et le dégoût, n’en demeure pas moins une formidable occasion de vendre du papier. Le traitement médiatique est immédiat, sensationnel, et se soucie peu des résultats de l’enquête de police qui vient juste de débuter. L’Ouest-Eclair décrit pourtant avec une implacable précision le forfait et insiste sur l’immoralité d’un meurtre commis sur une femme enceinte, une vieillarde et trois jeunes enfants âgés de 2 à 8 ans. Le quotidien ajoute également que, sans aucune compassion, Marcel Redureau aurait déclaré que « s’il avait pensé au dernier enfant, il l’aurait tué comme les autres ».

Cette affaire, aussi horrible soit-elle, interpelle sur les méthodes utilisées par la presse. En comparant Marcel Redureau à Jean-Baptiste Troppmann, elles conduisent à des conclusions aussi hâtives qu’inexactes. En effet, à la différence de l’Alsacien, le jeune domestique n’est qu’un jeune adolescent de 15 ans, n’ayant jamais été accusé de violence auparavant. Mais surtout, il ne s’agit pas d’un crime dicté par la cupidité mais bien d’un acte totalement désintéressé ayant pour point de départ une simple dispute. Ce jeune domestique, engagé pour travailler dans l’exploitation viticole des Mabit au Landreau, a d’abord tranché la gorge de son patron dans le pressoir de la ferme, avant de rejoindre la maison et d’éventrer sa femme enceinte de 8 mois, d’égorger une autre domestique du même âge que lui, de faire subir le même sort à la grand-mère de la famille, et, comble de l’horreur, de guillotiner l’aînée des enfants, Marie, 8 ans, d’écerveler sa sœur, Henriette, 7 ans, et de massacrer Joseph, le dernier-né de 2 ans. Il n’a laissé qu’un survivant : Pierre, 4 ans.

Le Procès et le Destin de Marcel Redureau.

Au début de l'année 1914, Marcel Redureau s'apprête à être jugé pour ses crimes du 30 septembre 1913. Le jeune garçon est d'abord placé à la maison d'arrêt de Nantes. Lors de son procès, se pose alors la question de savoir si celui-ci est sujet à des états de démence. Les médecins affirment qu'il n'en est rien. Ceux-ci mentionnent que le garçon est une personne timide et intégrée. D'après les comptes rendus des gardiens de la maison d'arrêt, il aurait tenté de mettre fin à ses jours mais aurait manqué de courage. Un jugement peut donc être prononcé. La décision des juges tombe le 3 mars 1914, Marcel Redureau est jugé coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui sans circonstance atténuante. Du fait de son jeune âge le coupable écope de 20 ans d'emprisonnement dans une colonie correctionnelle. Marcel Redureau succombe de la tuberculose au début de 1916, à l'âge de 18 ans. Ses parents déménagent dans le sud de la France.

Expliquer l’inexplicable.

Le principal concerné est lui-même incapable d’expliquer rationnellement cette sauvagerie. Pas plus que sa famille, les gendarmes et les psychiatres qui l’ont expertisé. Les conclusions de ces derniers sont sans appel : Marcel Redureau est un adolescent normal, sans handicap physique et mental.

Il n’entretenait aucune haine, n’avait pas bu et n’était pas fatigué plus que de raison, n’avait pas non plus pu être intoxiqué par d’éventuelles vapeurs qui se seraient dégagées du pressoir dans lequel il travaillait ce jour-là avec son patron, après 15 jours de vendanges. Non, sa folie meurtrière se serait déclenchée après une remarque acerbe et injuste de Jean-Marie Mabit.

Aux gendarmes et aux aliénistes, l’adolescent explique : « Le patron m’a mis en colère en me traitant de fainéant et de maladroit […] j’avais peur que la patronne vienne voir son mari dans le cellier… J’ai frappé la domestique parce qu’elle était avec la patronne. J’ai frappé les autres parce qu’ils criaient. Je n’ai pas touché au petit Pierre parce qu’il n’a rien dit et qu’il dormait ».

Le crime serait uniquement le fruit d’une fureur dévastatrice qui est, pour les deux experts psychiatres du dossier, « à aller chercher dans la psychologie normale de l’adolescent », période où les profondes modifications qui surviennent fragilisent son équilibre psychologique.

Marcel Redureau aurait été, plus qu’un autre, vulnérable à ces débordements qui auraient « favorisé chez lui l’explosion de l’impulsivité et de la violence ». Des conclusions qui les ont poussés à conclure qu’au moment du crime, « il jouissait d’un discernement normal et d’une entière conscience de ses actes ».

Cette affaire était justement au cœur d’un épisode des « Dossiers extraordinaires » conté par Pierre Bellemare sur l’antenne d’Europe 1 en 1975 et 1976. Les conclusions que tire Pierre Bellemare, 60 ans plus tard, sont quelque peu différentes. Pour lui, si « Marcel Redureau était un enfant normalement constitué, tant sur le plan physique que physiologique et psychiatrique, puisqu’il a accompli un geste totalement anormal, c’est qu’il a eu, au moins pour le temps de son crime, un processus psychique anormal. Bien que cela ne soit pas apparu aux psychiatres, Redureau devait refouler un sentiment sans doute inconscient de brimades, de frustration, d’injustice. Il vivait à ce moment-là l’instant critique de son adolescence, cet instant qui généralement passe inaperçu, parce qu’il se passe bien, et qu’on ne discerne donc, que lorsqu’il est déjà trop tard ».

Sources utilisées pour la rédaction de cet article :

https://journals.openedition.org/criminocorpus/8933

Télécharger l'article :

Les énigmatiques sœurs Papin.

Le 2 février 1933, Mme Lancelin et sa fille sont en ville. Elles doivent rentrer vers 18h pour rejoindre M. Lancelin. Ensemble, ils iront dîner chez le beau-frère de ce dernier. M. Lancelin arrive devant sa maison : aucune lumière. Inquiet, il se rend chez son beau-frère. Ils téléphonent : aucune réponse. Accompagnés de policiers, M. Lancelin, son gendre et son beau-frère se dirigent vers la maison. Un policier entre : au premier étage, l’horreur. Mme et Mlle Lancelin sont étendues : mortes, à moitié dénudées. Leur visage : une bouillie. Les yeux : arrachés, du sang partout. Au second étage, les bonnes, Christine et Léa Papin, sont couchées dans le même lit. Immédiatement, elles reconnaissent avoir commis le double crime sans aucun remords. L'affaire a inspiré par la suite de nombreux auteurs. Bien qu'il ait toujours nié s'en être inspiré, Jean Genet a fait monter en 1947 une pièce de théâtre intitulée « Les Bonnes », qui sera adaptée au cinéma quelques années plus tard par Nikos Papatakis sous le titre « Les Abysses » (1963). Claude Chabrol a repris la trame dramatique du destin des sœurs Papin en l'adaptant pour son film « La Cérémonie » en 1995, avec Isabelle Huppert et Sandrine Bonnaire, un an après que Nancy Meckler (en) a réalisé au Royaume-Uni « Sister My Sister » sur le même thème, avec Joely Richardson et Jodhi May. Jean-Pierre Denis reprendra ce fait divers dans son film « Les Blessures assassines » (2000), mettant en évidence que, 67 ans après, l'affaire des sœurs Papin suscite toujours interrogations, inquiétudes, voire passions.

Le crime des sœurs Papin : l'une des affaires criminelles les plus importantes du XXe siècle ; comparable en cela aux procès Landru, Petiot ou Dominici ; en raison de sa violence comme du mystère qui recouvre ce massacre. Il s'agit bien d'un « crime sans exemple dans les annales médico-légales » ; tels sont les propos du médecin légiste chargé d'examiner les corps des victimes, qui parle de « raffinement de cruauté ». Les bonnes ont, notamment, extirpé les yeux de leurs patronnes de leurs orbites et réduit le crâne de leurs victimes en bouillie.

Les prémices de l’affaire.

En avril 1926, Madame Lancelin, épouse de René Lancelin, ancien avoué honoraire et administrateur d'une Mutuelle du Mans, décide de renouveler son personnel domestique dans sa maison bourgeoise au 6 rue Bruyère du Mans. Elle engage une cuisinière, Christine Papin et une femme de chambre, sa sœur Léa. Les règles dans cette maison sont strictes, notamment ne s'adresser à personne d'autre que les patrons (les époux Lancelin et leur fille Geneviève, 21 ans), mais elles sont bien payées (salaire mensuel de 300 francs), sont nourries, logées et blanchies si bien qu’en sept ans de service, elles ont économisé 22 200 francs sur leur salaire.

Le soir du crime, Léa a laissé tomber pour la deuxième fois des objets (des petits pains) à un endroit différent de la place qui leur était habituellement réservée. La première fois, cinq ans plus tôt selon Léa, cette dernière avait laissé par inattention sur le tapis un morceau de papier tombé de la corbeille.

Madame l’avait alors appelée pour la punir en la prenant par l’épaule et en la pinçant fortement, la mettant à genoux en lui ordonnant de ramasser. Étonnée de ce geste de mauvaise humeur inhabituel chez sa patronne, Léa l’avait relaté le soir même à sa sœur en ajoutant : « Qu’elle ne recommence pas ou je me défendrai. »

Le crime.

La veille, le fer à repasser électrique s'était détraqué, comme cela s'était déjà passé une autre fois. Il fallait donc rattraper le temps perdu, mais à nouveau ce jour-là le fer cessa de fonctionner, plongeant la maison dans le noir. Les deux sœurs attendirent donc le retour de leurs patronnes, parties rendre visite à la fille aînée des Lancelin. Selon la reconstitution ultérieure, le crime se serait déroulé en deux temps : au retour de leurs patronnes vers 17 h 30, Christine a tout d’abord informé « Madame » du dysfonctionnement du fer pour expliquer le noir dans la maison, ce qui a entraîné une dispute entre « Madame » et l'aînée des sœurs. La dispute se transforme rapidement en une bagarre entre Christine, « Madame » et « Mademoiselle », qui sont tabassées principalement par Christine, folle de rage. La scène tourne très vite au massacre : Christine, qui aurait ordonné à sa sœur d’arracher un œil à Mme Lancelin, arrache ensuite un œil de la fille et le jette dans l’escalier. Léa va chercher un couteau et un marteau. C'est avec ces deux armes et un pot en étain que les sœurs tailladent et martèlent les deux victimes, s'acharnant sur elles jusqu'à ce qu'elles meurent. Le docteur Chartier, médecin légiste, parle dans son rapport de « bouillie sanglante ». Comme en témoignent les dépositions des témoins notamment le beau-frère de monsieur Lancelin, présent lors de la découverte des corps et les photographies prises sur place, les visages des victimes furent frappés au point de devenir méconnaissables, que leurs sous-vêtements furent déchirés, leur sexe mis à nu, les fesses de la fille atrocement tailladées. On estime que le massacre dura une vingtaine de minutes. Puis les deux sœurs se lavent, se mettent ensemble dans le lit de Christine, projetant de dire qu’elles s’étaient défendues d’une attaque de leurs patronnes.

Qui sont les sœurs Papin ?

Les sœurs Papin sont nées de l’union de Clémence Derré, épouse infidèle et peu maternelle, et de son mari Gustave Papin, cultivateur, homme faible et buveur. Le couple s'est marié en octobre 1901 à Saint-Mars-d'Outillé (Sarthe), où Clémence donne naissance en février 1902, quatre mois après son mariage, à Emilia, fille aînée du couple. Puis elle donne naissance à Christine le 8 mars 1905 à Marigné-Laillé et à Léa le 15 septembre 1912 au Mans. Clémence quitte son mari après la découverte du viol d’Emilia par son père lorsque celle-ci est âgée de 10 ans. Le divorce est prononcé en 1913 sans que l’inceste soit dénoncé et Emilia part en maison de correction, placée par sa mère. Emilia, qui rentre dans les ordres à seize ans, est alors traitée comme la fautive, probablement aussi parce qu’il existe un doute sur la paternité biologique de Gustave.

Ni Christine, ni Léa ne sont élevées par leur mère, qui les place et déplace à son gré tout au long de leur enfance et de leur adolescence, jusqu’à leur entrée chez les Lancelin. Quand elles ne sont pas placées dans des institutions religieuses, chacune de ces deux sœurs vit comme bonne avec une femme seule, avant de se retrouver ensemble. Christine et Léa changent assez souvent de maisons sur ordre de leur mère, qui considère toujours leurs gages insuffisants. Clémence place Christine chez les Lancelin à 22 ans, celle-ci ayant obtenu deux mois plus tard que sa sœur soit engagée pour l’assister. Les règles en vigueur dans la maison sont posées dès l’embauche : les domestiques n’ont de rapport qu’avec Madame Lancelin qui ne donne d’ordre (souvent par simples billets) qu’à Christine qui transmet à Léa. Les deux sœurs sont dépeintes comme des servantes modèles par leurs anciens employeurs ainsi que par Monsieur Lancelin, les voisins et amis, qui notent cependant presque tous une intolérance teintée de bizarrerie de la part de Christine vis-à-vis des observations que peuvent lui faire ses employeurs.

Un régal pour la presse.

C’est le début d’un prodigieux emballement médiatique. Dès le lendemain, les journalistes se bousculent au Mans, une ville qui n’avait pas enregistré d’homicide volontaire depuis plus de deux ans. Paris-Soir, Le Petit Journal, Le Matin, Le Journal et d'autres périodiques s'intéressent au « drame de la rue Bruyère ». Journaux populaires à fort tirage, ils envoient sur place reporters et photographes. L'Humanité et Détective prennent la défense des jeunes servantes : « Les meurtrières du Mans sont des victimes de l'exploitation », peut-on lire dans L'Humanité ; Paris-Soir prend celle de madame Lancelin. Le chroniqueur de Vu écrit quant à lui : « On voudrait comprendre ; on ne peut. C'est le caractère vraiment hallucinant de cette affaire que l'horreur de ce double crime - l'un des plus atroces qui aient jamais été commis - soit encore dépassée par le mystère qui l'enveloppe. » Bien qu’à première vue éloignées, ces deux réactions procédaient finalement de la même logique : à savoir le déni de la subjectivité des sœurs Papin et de la singularité de leur crime. Pour ne pas avoir à aborder la question de « l’humanité » de ces criminelles, les deux camps comparaient ces sœurs à des animaux : victimes (étymologiquement des bêtes offertes aux dieu), « bestiales » pour les premiers, pour les seconds. Bernard Lauzac, vieux routier des affaires criminelles pour Police Magazine, écrit : « Je ne sais de quelle manière commencer la narration d'un tel crime. La férocité y a atteint un degré jusque-là inconnu et il est infiniment difficile de réaliser que des êtres humains aient pu tuer avec une telle atroce sauvagerie. » Les journalistes de la presse locale ravitaillent le public en informations presque instantanées : l'essentiel des interrogatoires, des auditions, des expertises sont en bonne place dans les colonnes des deux grands journaux de la Sarthe : L'Ouest-Éclair et le Journal de la Sarthe.

Une instruction peu instructive…

L'instruction ne permet pas de progresser grandement. Les deux sœurs ne sont pas capables d'introspection et ne font que répéter qu'elles n'avaient absolument rien à reprocher à leurs patronnes, possédant suffisamment d'économies pour chercher un autre travail, si elles avaient voulu les quitter. Elles étaient bien nourries, bien logées et bien traitées. En 6 ans, elles n'avaient d'ailleurs demandé aucune autorisation de sortie. Lors du temps libre dont elles disposaient, les deux sœurs se retiraient dans leur chambre, et ne sortaient que pour se rendre à la messe, coquettes et élégantes le dimanche matin. Elles ne liaient jamais connaissance avec un garçon ou avec les domestiques des maisons voisines, ni avec les commerçants du quartier qui les trouvaient bizarres. Une affection exclusive liait Christine et Léa qui s'étaient jurées qu'aucun homme ne les séparerait jamais. Cette affection va éclater au grand jour dans la prison des femmes. Dès son incarcération, Christine sombre dans le délire. Elle veut s'arracher les yeux, réclame sa sœur en hurlant, au point que la gardienne chef accepte de les réunir. Aussitôt, dans un état d'exaltation croissante, de folle passion, Christine entreprend de dévêtir Léa tout en la suppliant : « Dis-moi oui, dis-moi oui. » Les gardiennes doivent protéger Léa des assauts de son aînée. Interrogées à plusieurs reprises par le juge d'instruction et les experts, les soeurs confirment toutes deux leur participation conjointe au crime. Il apparaît qu'elles n'ont pas prémédité le massacre des femmes Lancelin, mais qu'elles partagent la même responsabilité et méritent le même châtiment. Cependant le crime demeure une énigme. Pourquoi deux frêles jeunes filles ont-elles pu commettre un crime sadique, s'acharner à ce point sur le corps de leurs victimes, et sans manifester aucun regret après coup ? Quel instinct meurtrier les a si sauvagement animées ?

Les experts se divisent sur la question de savoir si les filles Papin ont été victimes d'une crise de folie hystérique ou de folie épileptique. La catégorie scientifique de l'hystérie a pratiquement été abandonnée à la veille de la Première Guerre mondiale. Quant à la thèse de la crise épileptique, les trois spécialistes commis pendant l'instruction et appelés à témoigner pendant le procès, les docteurs Schützenberger, directeur de l'asile du Mans, le docteur Baruk, médecin-directeur de l'asile de Saintes-Gemmes-sur-Loire et le docteur Truelle, médecin-chef de l'asile clinique Sainte-Anne, s'y refusent absolument. Ils n'ont trouvé, écrivent-ils, aucune particularité physique ou psychique de la « mentalité épileptique » . Pas non plus d'hallucinations ou d'idées délirantes chez les sœurs ; aussi en conclut-on qu'elles sont saines d'esprit.

Un procès bâclé.

Lors du procès, l'analyse du crime est malheureusement pauvre. Les jurés souscrivent au point de vue des experts Schützenberger, Truelle, et Baruk considérant le crime comme une crise de colère dégénérée en fureur par deux sœurs parfaitement saines d'esprit. Les experts ne tinrent pas compte des antécédents familiaux des deux sœurs (père alcoolique, violences conjugales, inceste sur la sœur aînée, un cousin aliéné, un oncle pendu) ni de la vie singulière qu'elles menaient. L'acharnement sadique sur les corps des victimes ne tenait pas comme argument de folie pour les experts, du fait que les criminelles avaient fait preuve de sang-froid en nettoyant leurs ustensiles et en se couchant après l'acte. La ressemblance avec la préparation d'un plat cuisiné n'a pas été relevée, ce qui va pourtant bien avec un acte insensé. Les multiples crises de Christine à la prison, et les déclarations des codétenues et des gardiennes à ce propos ont été tenus pour négligeables car Christine avouait avoir « joué la comédie », ce terme ayant dans la région du Mans un sens différent du sens commun, puisqu'il signifie « faire une scène ».

A l'époque pourtant, un psychiatre, le docteur Logre, déplore qu'on n'ait « pas assez recherché la nature des liens unissant les deux sœurs ni attaché suffisamment d'importance aux blessures très caractéristiques des victimes, qui paraissent indiquer des préoccupations sexuelles délirantes ». Rival du docteur Truelle, l'expert chargé de l'affaire, il ne sera pas écouté. Effectivement, quand l'avocate de Christine, maître Brière, lui demande pourquoi elle a déshabillé Geneviève Lancelin, question essentielle négligée par l'ensemble des experts la jeune femme répond par une aberration : « Elle prétendait chercher quelque chose qu'elle aurait voulu avoir et dont la possession l'aurait rendue plus forte », car elle voudrait « changer de corps ». Mieux : Christine croit se souvenir que « dans une vie antérieure, elle a été le « mari de sa sœur ». Les psychanalystes qui, par la suite, ont étudié le cas, voient dans cet aveu un symptôme du transsexualisme psychique presque toujours présent dans les psychoses paranoïaques les plus graves. De plus, le jour du drame, la fille Lancelin avait ses règles. Or, leur crime accompli, Christine et Léa ont barbouillé de ce sang menstruel le sexe de la mère. Pour les psychanalystes, ce geste hautement symbolique donne son véritable sens à la tragédie : à travers leur acte fou, les sœurs ont inconsciemment voulu saisir « le mystère du sexe, de la jouissance et de la vie ».

Le verdict, que Christine a reçu agenouillée, a condamné cette dernière à mort et Léa à 10 ans de travaux forcés. L'aînée a ensuite été graciée, et sa peine commuée aux travaux forcés à perpétuité. Christine a été transférée à la prison centrale de Rennes où elle a sombré dans un état dépressif avec refus systématique de toute alimentation. Elle a été ensuite hospitalisée à l'asile public d'aliénés de Rennes où elle est morte en 1937, de cachexie vésanique[1] à l'âge de 32 ans. Léa quant à elle, décèdera à Nantes en 2001 l'âge de 89 ans

Une affaire toujours en débat.

Malgré la multitude d’études psychiatriques ou psychanalytiques du cas des deux sœurs, il est bien difficile de connaitre les motivations et le mécanisme psychique à l’œuvre lorsqu’elles s’en sont prises à leurs patronnes. Dans un ouvrage paru en 2016, Isabelle Bedouet (Le crime des soeurs Papin) tente d’éclairer l’affaire d’un jour nouveau. En s'appuyant sur des faits occultés, sur des archives inédites révélant, en particulier, la collusion des experts psychiatres, des magistrats et des notables lors du procès, en relevant certaines lacunes significatives de l'enquête, cet ouvrage nous dévoile ce qui se joue derrière ce double assassinat. Il indique, en outre, comment un autre meurtre, survenu quelques mois auparavant dans le même département, la Sarthe, mais passé inaperçu, a inspiré, de façon évidente, le passage à l'acte des deux jeunes femmes dans ses modalités les plus atroces.

Au travers d'un examen impartial de l'affaire, Isabelle Bedouet reconsidère nombre d'idées reçues, notamment celle de la rébellion de domestiques trop longtemps exploitées. À la lumière de la psychanalyse, elle éclaire ainsi sous un jour nouveau les personnalités des tristement célèbres « bonnes » du Mans.

Documentation utilisée

- http://excerpts.numilog.com/books/9782849528730.pdf

- https://www.grands-avocats.com/dossiers/soeurs-papin-double-assassinat-mans/

- https://shs.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudes-juridiques-1982-2-page-95?lang=fr

- https://www.lhistoire.fr/le-crime-des-«-bonnes-»

[1]La cachexie est un affaiblissement profond de l’organisme (perte de poids, fatigue, atrophie musculaire, etc.) lié à une dénutrition très importante. La cachexie n'est pas une maladie en elle-même, mais le symptôme d'une autre..

L’affaire Soleilland et la peine de mort.

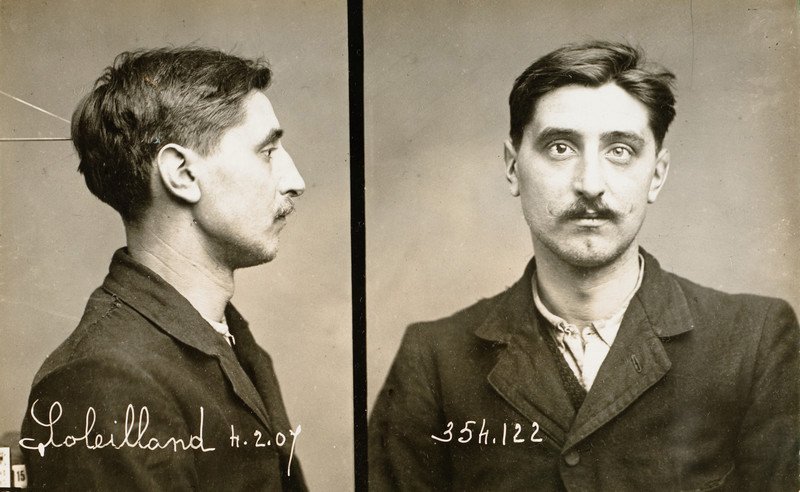

Armand Fallières est élu président de la République en 1906. Cet homme avenant et rassurant, imprégné des idéaux de la gauche républicaine, est un farouche partisan de l’abolition de la peine capitale. Il gracie systématiquement les condamnés à mort, tandis qu'un projet abolitionniste est déposé en novembre à la Chambre des députés. La route vers l’abolition semble ouverte quand survient le crime d'Albert Soleilland. Le 31 janvier 1907, ce petit bourgeois déclassé, vivant de menus larcins et errant d'un meublé à l'autre, viole et assassine la fillette de ses voisins et amis, Marthe Erbelding, onze ans. La culpabilité de Soleilland ne fait pas de doute : il est condamné à mort. Mais le caractère atroce du meurtre provoque un déchaînement des passions, surtout lorsque le coupable est gracié. La presse se déchaîne en mettant en scène une opinion antiabolitionniste, qui fausse le débat sur la peine de mort.

Une enquête rondement menée.

Tard dans la soirée du jeudi 31 janvier 1907, les époux Erbelding, demeurant rue Saint-Maur dans le 11e arrondissement de Paris, viennent signaler au commissariat du quartier de Saint Ambroise, la disparition de leur fille Marthe, âgée de onze ans. Celle-ci, emmenée à un spectacle dans l’après-midi par l’ami qui les accompagne au commissariat, un nommé Albert Soleilland, a disparu. Inquiet, Soleilland a prévenu la famille et après de vaines recherches, on s’est décidé à avertir la police.

Le lendemain matin, des inspecteurs de la sûreté procèdent aux premières investigations et recherches. Albert Soleilland est rapidement soupçonné, bien que les Erbelding lui affirment toute leur confiance. Les déclarations de l'homme comportent en effet de nombreuses invraisemblances. Ainsi, aucun employé de la salle ne se souvient d'Albert et Marthe et, alors que Soleilland déclare que l'artiste du café-concert chantait des chansons grivoises, il apparaît que, ce jour-là, cette chanteuse, malade, était absente. Le passé de Soleilland ne plaide pas non plus en sa faveur : auparavant, en 1902, il a été condamné pour abus de confiance, a par la suite fait prostituer sa femme, et tenté de violer sa belle-sœur en 1906 en la menaçant d'un poignard. Longuement interrogé sur les circonstances de la disparition sur lesquelles il ne cesse de se contredire, Albert Soleilland finit par avouer, le vendredi 8 février, avoir étranglé la fillette – un « acte de folie » – et transporté son corps, enveloppé comme un ballot de tissu, à la consigne « banlieues » de la gare de l’Est, où la police le retrouve. L’autopsie, pratiquée le dimanche 10 février, démontre que la fillette, qui portait certes des traces de strangulation, avait été poignardée et violée.

La comédie jouée pendant plusieurs jours par l'assassin, la manière dont il a trompé la confiance de ses proches qui, l'ont pourtant longtemps défendu, indignent d'autant plus qu'il apparaît que le meurtrier a prémédité son acte.

Alors que les derniers exploits des « bandits de Hazebrouck[1] », dans le Nord et le Pas-de-Calais, et les « prouesses » des apaches[2] parisiens occupent largement la une des journaux, la disparition de la petite Marthe va tenir, à son tour, tenir l'opinion en haleine.

« Jamais peut-être crime n’émut si violemment l’opinion que l’exécrable forfait de Soleilland, attirant son innocente victime dans un piège, la violentant, l’outrageant de toute façon, l’étranglant ensuite et lui traversant enfin le cœur d’un coup de couteau », écrit Le Petit Parisien du 15 février. Cette émotion populaire s’était exprimée de façon spectaculaire lors des obsèques de la petite Marthe au cimetière de Pantin, suivies par une foule estimée entre 50 000 et 100 000 personnes : du jamais vu. Six chars sont nécessaires pour porter les bouquets et couronnes de fleurs offerts par des anonymes.

Un procès entouré de passions.

En juillet, le procès ramène l'affaire à la une du Petit Parisien. Il est annoncé par un titre illustré de quatre portraits en médaillon, séparés par un dessin de couteau : « Le procès Soleilland. La malédiction des mères pèse déjà sur le misérable. [...] C'est aujourd'hui, comme on sait, que l'odieux assassin de la petite Marthe va rendre compte de son horrible crime aux jurés de la Seine ».

Les jours suivants, le quotidien achève de dépeindre dans ses colonnes le portrait d'un monstre sans remords : « Première audience d'un procès sensationnel. Soleilland devant les jurés : souriant, pommadé, moustache roulée au petit fer ; tel apparaît le monstre à ceux qui vont le juger ».

Sans surprise, le 23 juillet, la cour d’assises de la Seine le condamne à la peine capitale aux applaudissements de la propre épouse de l’accusé et d’une foule déchaînée qui crie « À mort : c’est le verdict des jurés, c’est le cri de sa femme. Pas de pitié pour Soleilland ! »

Souhaitons que Fallières

Ne trompe pas la voix

De familles entières

Réclamant à la fois

Pour venger cette enfant

Le sang de Soleilland.

Exprimé naïvement en vers de mirliton, cet espoir fut déçu. Fidèle à ses convictions, le président Fallières gracia Soleilland, le 13 septembre. Tandis qu’il était transféré discrètement à l’île de Ré pour rejoindre le bagne, une campagne d’une ampleur inusitée se déroula en faveur de la peine de mort qu’il était alors fortement question d’abolir.

Une campagne antiabolitionniste sans précédent.

La grâce présidentielle, annoncée le 13 septembre 1907, voit le journal changer de registre. A l'annonce réprobatrice : « L'assassin de Marthe échappe à l'échafaud. On en conclura que la peine de mort est désormais supprimée en France »,succède la description de l'émotion que cette décision soulève. « Contre la grâce de Soleilland. L'indignation populaire suscitée par l'assassinat de la petite Marthe a servi de prétexte hier à de bruyantes démonstrations dans la rue » (16 septembre). Dans ce climat, et alors qu'on s'apprête bientôt à présenter à la Chambre le projet de loi de suppression de la peine capitale, le journal s'engage de façon spectaculaire, originale et décisive contre l'abolition.

Dans cette effervescence, le Petit Parisien prit ses concurrents de vitesse, en annonçant, le 20 septembre, une vaste consultation assortie d’un concours : « La question de la peine de mort : grand référendum du Petit Parisien. » Prévue pour durer jusqu’au 25 octobre, son succès fut tel, que l’opération fut prolongée. Les résultats en furent proclamés le 5 novembre : « Êtes-vous partisan de la peine de mort ? Oui : 1 083 655 ; Non : 328 692. » Le journal qui n’avait pas caché ses intentions – « C’est sous la pression de l’opinion publique qu’un grand nombre de réformes bienfaisantes sont chaque jour accomplies » – put s’estimer satisfait.

Il venait d'acquérir une légitimité inattendue et le succès de sa campagne a largement influencé une représentation nationale incapable de réagir contre ce qu'on lui présente comme la vox populi : « Notre référendum - est-il besoin de le dire ? - n'a aucun caractère politique, mais nous serions néanmoins très heureux que nos législateurs [...] en fissent leur profit quand ses résultats seront connus et que le gouvernement tînt compte des indications précises qu'il fournira ».

L’émotion provoquée par le meurtre et le viol d’une fillette a pesé d’un poids inattendu sur l’histoire pénale et judiciaire française et repoussé pour trois quarts de siècle une abolition qui semblait quasi assurée en 1906. Mais les députés qui, deux ans plus tôt avaient voté la suppression des crédits au bourreau Anatole Deibler, ont changé de camp. L'affaire Albert Soleilland se retrouve au cœur de débats particulièrement virulents. « Pour ma part, je demande que l’on continue à nous débarrasser de ces dégradés, de ces dégénérés, dans les conditions légales d’aujourd’hui. Quand nous sommes en présence du criminel, nous trouvons un homme en déchéance, un homme tombé en dehors de l'humanité », vitupère Maurice Barrès, le leader du camp nationaliste.

« Je ne crois pas que les partisans les plus résolus de la peine de mort viennent prétendre que l'exécution de Soleilland aurait été de nature à empêcher dans l'avenir des crimes pareils à celui qu'il avait commis », répond le député Joseph Reinach. « Ceux qui assistent à l'exécution sont à leur tour des meurtriers et des complices du meurtre », poursuit le député Albert Willm, sans convaincre. Le projet d'Aristide Briand échoue.

Ce vote marqua un tournant répressif inauguré par le président de la République naguère abolitionniste. En un mois (10 janvier-10 février 1909), il n’y eut pas moins de sept exécutions capitales. Alors qu’il avait gracié 133 condamnés et qu’aucune exécution n’avait eu lieu les trois premières années de son mandat, Fallières céda au mouvement général. Le 10 janvier 1909, à Béthune, quatre membres de la bande Pollet, ces « bandits d’Hazebrouck » qui avaient alimenté la rubrique criminelle en même temps que le crime de Soleilland, inaugurant à leurs dépens l’échec des humanitaristes, furent exécutés. Le 22 septembre, à Valence, ce sera le tour de trois des « chauffeurs de la Drôme », une autre de ces bandes qui avaient terrorisé les campagnes. Deibler et ses aides étaient acclamés à chacun de leur retour à la capitale : on fêtait la « guillotine retrouvée ». Il faudra attendre 1981 pour que la page se tourne. La France est le dernier pays d'Europe occidentale à avoir abrogé la peine de mort.

Que reste-t-il de l’affaire Soleilland.

Présenté comme le type même du récidiviste, irrécupérable, marginal, amoral, Soleilland tient un rôle central dans ce moment. Son personnage tel qu’il fut construit par la presse, les circonstances « odieuses » et « révoltantes » de son crime, son absence de remords, se prêtaient admirablement bien à toutes les variations sur le développement de l’insécurité, la croissance continuelle et menaçante de la criminalité due à une décadence générale des valeurs morales. Cet « être cruel », qui « n’a d’humain que le nom », ce « monstre » constituait le type idéal pour lutter contre l’abolition d’une peine seule capable de débarrasser la terre de tels individus et de la dangerosité qu’ils incarnent. La grâce d’un être « égoïste », « insensible », qui joue en prison à « la manille et au piquet voleur » avec ses codétenus, permit une construction et une mise en scène de l’opinion aux conséquences essentielles.

L'affaire témoigne d'une sensibilité neuve à l'égard des enfants, quelques voix dénoncent la médiatisation d'un fait divers sordide, son instrumentalisation politique, les arguments à l'emporte-pièce et le voyeurisme d'une partie de la presse. Le meurtre d'un enfant apparaît monstrueux, il échappe bien souvent à l'analyse, car il demeure une subversion de l'ordre social et symbolique par l'horreur et donne la possibilité d'en jouer sur le théâtre émotionnel des sociétés contemporaines.

Dans un débat qui dépasse rapidement la peine de mort pour déborder sur l’affaiblissement de la morale et du respect de la norme, sur la responsabilité de la République, de son « école sans Dieu », de sa presse à scandale, de son laxisme répressif, on découvre l’archéologie d’un discours très contemporain et de peurs bien actuelles. Toute une rhétorique sécuritaire apparaît qui nous est devenue familière. Partant de l’exploitation de la statistique policière pour dénoncer la carence des instances officielles – une police sans moyens, une justice contaminée par un humanitarisme déplacé, une répression « énervée » par les lois qui protègent les assassins –, elle aboutit aux responsabilités politiques d’une gauche jugée naïvement humanitariste, incapable de répondre aux demandes de l’opinion publique par des solutions de bon sens : alourdir et aggraver les pénalités, multiplier prisons et policiers.

Sources utilisées :

- Sur Cairn Info : https://shs.cairn.info/revue-parlements-2022-2-page-145?lang=fr

- Sur persée.fr : https://www.persee.fr/doc/rhbg_0242-6838_2013_num_19_1_1163

- Sur le magazine Histoire : https://www.lhistoire.fr/1907-la-france-a-peur-laffaire-soleilland

- Jean-Marc Berlière, Le crime de Soleilland, 1907 : les journalistes et l'assassin, Paris, Tallandier, 2003,

Cliquez ici pour télécharger le fichier

[1] La bande Pollet était un groupe de grands criminels qui sévit principalement dans les départements français du Nord et du Pas-de-Calais ainsi qu’en Belgique de 1898 à 1906

[2] Les apaches sont des bandes criminelles du Paris de la Belle Époque. Ce terme, qui apparaît vers 1900, résulte d'une construction médiatique basée sur un ensemble de faits divers.

De l’affaire Canaby à Thérèse Desqueyroux.

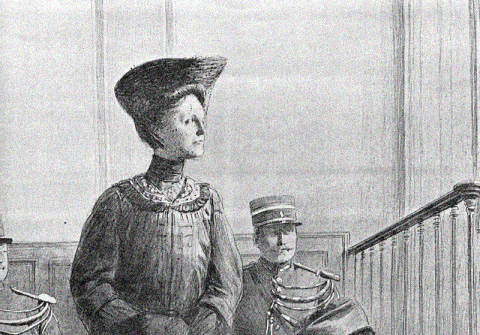

« Plus qu’un quartier commerçant, plus que des façades, les Chartrons sont une civilisation[1].» C’est dans ce quartier de Bordeaux qu’une affaire d’empoisonnement défraye la chronique à la Belle Époque. Au début de mai 1905 naît une rumeur qui se propage, grandit, s’amplifie, à tel point que toute la France s’en empare, avant que la justice, à son tour, n’intervienne. Elle concerne Henriette-Blanche Canaby, née Sabourin, soupçonnée d’adultère et de tentative d’assassinat sur son mari, par empoisonnement à l’arsenic. Elle est bien vite surnommée l’« empoisonneuse des Chartrons », ce quartier bourgeois du négoce du vin bordelais. Ainsi les assises de la Gironde vont être conduites à juger, en moins d’un siècle, trois importantes affaires d’empoisonnements criminels à l’arsenic perpétrés par des femmes. Car après Henriette vient le jugement de Paule Guillou, préparatrice en pharmacie, pour les homicides par empoisonnement de son amant, pharmacien d’officine, et de la mère de celui-ci. La dernière de ces poursuites criminelles concerne Marie Besnard ( voir : https://www.pierre-mazet42.com/lamour-a-larsenic-les-destins-croises-de-marie-lafarge-et-marie-besnard ) qui, accusée d’avoir empoisonné ses proches pour hériter, a été finalement acquittée au bénéfice du doute lors de son troisième procès en 1961. Le jour de l’ouverture du procès d’Henriette, qui s’annonce spectaculaire, le président Pradet-Ballade a pris des mesures pour prévenir tout débordement. Au milieu de la foule contenue par les forces de l’ordre, s’est glissé un fils de bonne famille : François Mauriac. Ce timide étudiant en lettres de 20 ans voit cette « petite silhouette entre les deux gendarmes dans le box des accusés, cette bouche mince, cet air traqué »

Ainsi est né « Thérèse Desqueyroux », le livre publié par l’écrivain en 1927 et qui sera ensuite adapté au cinéma, en 1962 par Georges Franju, puis en 2012 par Claude Miller. « J’ai emprunté à son affaire les circonstances matérielles de l’empoisonnement mais je n’ai pris qu’une silhouette », dira l’écrivain qui s’intéresse moins au récit du crime qu’au tableau de mœurs de la société bourgeoise qu’il dépeint.

Au départ, était La rumeur.

Au cœur de l’affaire des Chartrons, il y a le couple Canaby, apprécié et respecté dans le milieu du négoce de vins. Lui, apparait comme un négociant avisé, elle comme une jolie brune bien émancipée, délurée pour l’époque.

L’image idyllique de la famille Canaby est sensiblement brouillée par l’intrusion d’un autre personnage en 1903 : il s’agit de Monsieur Rabot, un ami d’enfance d’Henriette. Son arrivée, sa présence presque constante auprès du ménage intriguent, suscitent la réprobation, puis une sorte de ressentiment puisque les anciens amis du couple ne sont plus conviés aux dîners des Canaby. Des rumeurs se répandent autour d’Henriette et de sa conduite. Début avril 1905, M. Canaby tombe malade. Il est soigné par le docteur Guérin, un jeune généraliste, qui diagnostique une grippe infectieuse. À cette époque-là, les bonnes du couple Canaby rapporte que, chez leur maître, il est consommé de hautes doses de liqueur de Fowler[2]. En raison des déclarations des bonnes, de nouvelles rumeurs se propagent . Les insinuations vont bon train. Certains osaient qu’Henriette ne serait pas fâchée de devenir veuve. On observait qu’elle percevrait une forte indemnité au titre de l’assurance vie souscrite par son mari et pourrait alors refaire sa vie avec son amant supposé.

De la rumeur à l’enquête.

Le 16 juin 1905, le docteur Gaube, exerçant à Roquefort (Landes), informe par lettre le procureur de la République de Bordeaux que des ordonnances signées de son nom et prescrivant des « quantités considérables de toxiques » avaient été présentées à des pharmaciens de la ville de Bordeaux. Il dépose plainte afin que la justice recherche dans quelles circonstances et dans quel but une personne inconnue a abusé de son nom. Une enquête judiciaire est immédiatement ouverte par le parquet.

Un rapport de police, transmis au procureur le 20 juin 1905, révèle qu’effectivement, fin avril et début mai 1905, la cuisinière de la famille Canaby s’est rendue à quatre reprises chez deux pharmaciens, munie d’ordonnances pour obtenir divers médicaments dangereux : chloroforme, aconitine, digitaline, cyanure de potassium. Les prescriptions, portant en réalité la fausse signature du docteur Gaube, étaient accompagnées d’un courrier médical semblant les justifier. En fait, seules les trois premières ordonnances contrefaites seront exécutées successivement les 27 avril, 1er et 4 mai 1905. Le second pharmacien, Monsieur Erny (remplacé par son frère), refusa de délivrer pour la troisième fois en huit jours, soit le 9 mai, une aussi grande quantité de produits dangereux (cyanure de potassium, digitaline) et avertit le docteur Guérin, médecin traitant de la famille Canaby, qui se mit en relation avec le futur plaignant, le docteur Gaube. Par le même rapport de police, le parquet est de surcroît informé que Monsieur Émile Canaby, 44 ans, alité depuis le 4 avril 1905 et traité pour une « grippe infectieuse », a été transporté le 13 mai à la maison de santé du docteur Villar, à l’initiative de ce dernier, du médecin traitant et de trois autres praticiens appelés en consultation : « Le malade présentait, paraît-il, tous les phénomènes d’une intoxication à très haute dose au point de produire un résultat contraire à celui espéré... En tout cas, M. Canaby s’est trouvé dans un état absolument grave, presque désespéré et malgré un traitement rationnel après un diagnostic des plus exacts, il n’est pas encore hors de danger » (rapport du 20 juin 1905).

Devant l’étrange coïncidence entre le caractère inhabituel de la grave affection de Monsieur Canaby et l’introduction concomitante à son domicile conjugal de fortes doses toxiques suite à l’utilisation de fausses ordonnances, l’éventualité d’un empoisonnement criminel s’impose. Le procureur désigne alors comme expert le docteur Paul-Louis Lande, médecin légiste, afin de procéder à l’examen du patient, déterminer le caractère de sa maladie et préciser s’il a été ou non victime d’une tentative d’empoisonnement. Cet éminent spécialiste se rend au chevet du malade et constate une amélioration certaine de son état. Il note « des signes de polynévrite, de myélite même, accidents observés dans le décours de nombreuses affections et en particulier d’infections ou d’intoxications graves ». Il conclut ainsi sa mission d’expertise : « Tout ce que je puis dire à l’heure actuelle, c’est que l’ensemble symptomatologique de la maladie dont a été atteint M. Canaby, sa marche, ses incidents subits, ses conséquences, présentent des caractères absolument anormaux et sont bien faits pour inspirer des suspicions sur la cause même de cette maladie et des accidents intercurrents. » L’affaire Canaby, d’un strict point de vue technique, est complexe car plusieurs substances ont été utilisées, brouillant les pistes et empêchant de poser un diagnostic précis. De la sorte, l’instruction prend assez vite une tournure singulière. Comment, en effet, prouver un empoisonnement lorsqu’il y a plusieurs poisons délivrés, dont il ne subsiste aucune trace ? Ces ordonnances, accompagnées de lettres portant le nom du docteur Gaube, ont donc permis à Madame Canaby d’entrer en possession de nombreux poisons en quantités importantes. Elle l’admet lors de son interrogatoire, mais elle se justifie en disant qu’ils étaient destinés au docteur Gaube et qu’un tiers est venu les chercher chez elle ; de la sorte, elle n’aurait été qu’une aimable intermédiaire. Le médecin lui aurait envoyé ses instructions par courrier signalant qu’il avait besoin de ces substances dangereuses pour mener à bien des expériences. Henriette Canaby donne le signalement précis du personnage qui serait venu prendre livraison des produits toxiques. Lorsque le magistrat instructeur fait perquisitionner son domicile, les enquêteurs trouvent uniquement de l’arsenic sous la forme de liqueur de Fowler, médicament couramment utilisé entre les années 1880 et la veille de la Première Guerre mondiale ; Émile Canaby en prend depuis plusieurs années.

De l’enquête au procès.

Le dossier d’instruction rassemble un faisceau d’éléments, mais, hormis la présence des ordonnances, aucune preuve tangible ne semble pouvoir être produite. Outre le milieu social dans lequel le drame s’est déroulé, l’affaire passionne et attise la curiosité publique. Dans une cour d’assises, il n’est pas fréquent que la victime soit présente et qu’elle se range du côté de celui ou de celle qui se trouve dans le box des accusés. Tous les ingrédients sont réunis pour faire du procès Canaby une grande affaire. Il n’est pas rare qu’un public nombreux se rende au palais de justice pour suivre les audiences d’affaires renommées. Aussi le président Pradet-Ballade prend-il des mesures pour prévenir les débordements possibles et La Petite Gironde (ancêtre de Sud-Ouest) se charge de les faire connaître. Le public aura bien accès, comme l’avait prévu le législateur et comme l’avait rappelé le garde des Sceaux, à l’enceinte publique de la cour d’assises, mais aucune carte de faveur ne sera distribuée. Seuls les magistrats, les avocats et les journalistes auront accès à l’enceinte réservée. Le public devra donc attendre devant les portes du tribunal. Cependant le jour de la première audience, le service d’ordre déployé s’avère impressionnant, plus important que ce qui avait été annoncé dans la presse locale. Assurément, la peur d’un mouvement de foule provoquant un scandale public a joué un rôle déterminant dans le dispositif mis en place. Plus de trois cents personnes attendent devant le tribunal sous la surveillance de soldats d’infanterie, de gardiens de la paix et d’agents de la Sûreté. De plus, quarante-six témoins sont convoqués pour les quatre jours d’audience. Alors que Madame Canaby, incarcérée au Fort du Hâ, est inculpée uniquement de faux et usage de faux, la Chambre des mises en accusation y ajoute le chef d’empoisonnement au vu des circonstances et des conclusions des diverses expertises médico-légales : polynévrite en régression et quantité importante d’arsenic dans les phanères de son conjoint (arrêt du 21 mars 1906). L’opinion publique locale, largement entretenue par la presse, se mobilise en deux camps : comme dans l’affaire Dreyfus, acquitté la même année, l’accusée possède ses partisans et ses adversaires. C’est donc dans un climat de grande effervescence, de scandale mondain, que la foule se masse aux portes du Palais de Justice de Bordeaux, le 25 mai 1906, jour d’ouverture du procès de « l’empoisonneuse du quai des Chartrons ». Jusque-là, Henriette Canaby s’était montrée fière et hautaine. Elle comparaît devant ses juges « le nez mauvais, l’œil inquiétant et la bouche aigre, tour à tour larmoyante sans sincérité ou âpre avec violence [3]». Durant quatre jours, elle tente de s’expliquer sur ses multiples déclarations contradictoires, manifestant un comportement surprenant pour une femme en principe digne et pudique : elle crie, gémit, pleure, tombe même en syncope à l’audience du matin du 27 mai, ce qui lui vaut un examen en urgence des docteurs Arnozan, Lande et Villar à la demande du président de la cour d’assises. Ces experts constatent « une fatigue physique et une dépression morale manifeste » ainsi que « une anesthésie presque complète au pincement sur toute l’étendue du corps » lors d’une seconde syncope survenue à la prison en début d’après-midi. Madame Canaby est aidée dans sa défense par la victime elle-même, qui témoigne en sa faveur. Son mari, en effet, n’hésite pas à modifier ses dépositions antérieures et à abonder dans son sens. Ils forment bloc face à l’accusation qui mettra en doute la bonne santé mentale de l’accusée en citant l’hypothèse de l’hystérie. Au terme du 28 mai 1906, le verdict tombe : coupable, avec circonstances atténuantes, d’avoir écrit les ordonnances et d’en avoir fait usage ; acquittée du crime d’empoisonnement. Elle est seulement condamnée à 100 francs d’amende et 15 mois de prison, pour faux et usage de faux, peine qu’elle n’effectue pas en totalité. Comprendre ce drame familial nécessite de pénétrer plus avant dans la vie intime des personnages et de scruter l’« intérieur uni et prospère » du ménage. Le mari est présenté comme un homme travailleur qui assume son rôle d’époux puisqu’il procure à sa femme une vie relativement aisée. Cependant il est dépourvu de fortune personnelle. Il n’est ni tout à fait un héritier ni tout à fait un des nouvelles couches de la société dont l’avènement avait été annoncé par Gambetta. Toutefois, la situation financière du couple présente quelques failles. Suite à la liquidation d’une société, Émile Canaby doit une forte somme d’argent à son ancien associé. Il a demandé à un ami proche de lui servir d’arbitre lors d’un arrangement à l’amiable. Son ancien associé s’est engagé à ne rien exiger de Monsieur Canaby tant qu’il ne lui est pas possible de le rembourser. Ces aspects ne semblent cependant guère importants pour la justice qui se contente de les constater, mais n’y voit aucune relation directe avec l’affaire elle-même. Henriette Canaby remplit parfaitement son rôle de mère et d’épouse. Le témoignage le plus important est celui de la mère de son mari, présentée comme une femme vertueuse, qui vit avec le couple depuis le début de leur mariage, soit une dizaine d’années. Elle est amenée, pour répondre aux sollicitations de la justice, à donner son sentiment sur les relations entre sa belle-fille et Monsieur Rabot et à se prononcer sur le crime. Elle fait le portrait plutôt flatteur d’une femme vertueuse et incapable de commettre une mauvaise action. Toutefois, sans donner de justification à son attitude, elle refuse de prêter serment. Nul doute que ce témoignage a eu un impact important sur les douze jurés de la cour d’assises de Bordeaux. À peine libérée, elle abandonne son mari et part à Paris. Elle ne revient en Gironde qu’en 1936, trente ans plus tard, pour vivre auprès de sa sœur à Cambes, sa commune natale. Elle est morte le 31 octobre 1952, à 86 ans. Quelques jours après, François Mauriac recevait le prix Nobel de littérature.

Mauriac et l’affaire Canaby.

En 1906, à l’âge de vingt ans, Mauriac assiste à l’affaire Canaby à Bordeaux. Dans le Romancier et ses personnages, essai paru en 1933, l’écrivain révèle s’être inspiré de ce souvenir de jeunesse pour écrire Thérèse Desqueyroux. Cette affaire a bouleversé François Mauriac. Il a noté dans son journal du 26 mai 1906 des mots touchant Mme Henriette Canaby: « Pauvre femme que je vis hier au banc de la cours d’assises, droite et pâle devant les hommes qui vous jugeaient, n’avez-vous pas senti vers vous, si pitoyable, si vaincue, un peu de mon humaine pitié ? ». Pour Mauriac, l’affaire Canaby a été la source d’inspiration principale dans la composition de Thérèse Desqueyroux. Pourtant, l’écrivain affirme que l’emprunt à la réalité est limité : « Avec ce que la réalité me fournit, je vais construire un personnage tout différent et plus compliqué». Il continue son témoignage en opposant Mme Canaby à Thérèse Desqueyroux :

« Les motifs de l’accusée avaient été, en réalité, de l’ordre le plus simple : elle aimait un autre homme que son mari. Plus rien de commun avec ma Thérèse, dont le drame était de n’avoir pas su elle-même ce qui l’avait poussée à ce geste criminel. »

Pour en savoir plus :

https://www.persee.fr/doc/rhbg_0242-6838_1993_num_35_1_1416

Cliquer ici pour télécharger.

[1] Guicheteau Gérard, « La gloire des Chartrons », Le Point, 13 mai 2004,

[2] Médicament contenant de l’arsenic, découvert en 1786 par le médecin anglais Thomas Fowler.

[3] Arné A.-M, De « L’affaire des Chartrons » au roman de François Mauriac « Thérèse Desqueyroux », thèse, Université de Bordeaux II,

Le cas Pierre Rivière : enquête sur un parricide.

« Tout le drame de Rivière, c'est un drame du droit, un drame du code, de la loi, c'est toujours à l'intérieur de cette tragédie-là que se meut le monde paysan » [1] Pierre Rivière commit le 3 juin 1835 à Aunay, dans le Calvados, un triple meurtre en tuant sa mère de quarante ans, enceinte de six mois et demi, sa sœur Marguerite-Victoire de dix-neuf ans et son petit frère Jules de sept ans. Ce parricide, qui avait été pourtant considéré comme l’œuvre d’un fou, ou tout du moins décrit comme tel, fut condamné à mort le 16 novembre 1835 au terme d’un long procès. Cette affaire n’aurait pu être qu'un banal fait divers si Pierre Rivière, avant d'être jugé, n'avait pas, en prison, écrit un mémoire dans lequel il explique son geste.

L’inéluctable chemin vers le crime.

Mercredi 3 juin 1835, vers midi, lieu-dit La Faucterie, commune d’Aunay-sur-Odon, située près de Flers (Calvados). Pierre Rivière, cultivateur âgé de 20 ans, égorge sa mère, enceinte de six mois et demi, sa sœur Victoire, âgée de 19 ans, et son frère Jules, 7 ans et demi.

Pierre Rivière est né en 1815 à Courvaudon (Calvados). Il est le premier enfant d’un mariage contracté deux ans auparavant, dans le cadre d’un arrangement visant à éviter au père d’être enrôlé dans la conscription de 1813. La première sœur de Pierre, Victoire, nait en 1816. Une seconde sœur, Aimée, nait en 1820. À partir de 1821, Pierre est élevé seul par son père, qui ne vit pas sous le même toit que sa femme. En 1822 et 1824 naissent deux frères, Prosper, puis Jean, qui décèdera à l’âge de 10 ans. Un troisième frère, Jules, voit le jour en 1828. En 1833 débute une longue série de conflits entre les parents de Pierre, pour des questions principalement financières (dettes contractées par la femme, contestation de propriété́). Le 3 juin 1835, Pierre Rivière fait irruption dans la maison paternelle, une serpe affutée à la main. En présence de sa grand-mère paternelle qui tente vainement de l’arrêter, il égorge successivement sa mère, sa sœur Victoire et son frère Jules et prend la fuite. Les mains encore ensanglantées, il fait aussitôt part de son geste à plusieurs voisins avant de s'enfoncer dans les bois alentours.

Il ne fut arrêté qu'un mois plus tard, sur la route de Caen à Falaise. Dans la maison d'arrêt, il rédigea en une dizaine de jours un long mémoire intitulé « Détail et explication de l'événement arrivé le 3 juin à Aunay, village de la Fauctrie écrite par l'auteur de cette action. » L'affaire Pierre Rivière, puisque tel était son nom, pouvait commencer.

Querelles d’expert.

Au début de l’instruction, Pierre Rivière justifie son acte par une injonction divine : « J’ai obéi à Dieu, je n’ai pas cru qu’il y eut du mal à justifier sa providence », mais très vite, il se reprend et explique son crime par le fait qu’il voulait délivrer son père « d’une méchante femme qui le mettait dans un tel désespoir que, parfois, il était tenté de se suicider. J’ai tué ma sœur Victoire parce qu’elle prenait le parti de ma mère. J’ai tué mon frère parce qu’il aimait ma mère et ma sœur ». À l’appui de ses dires, Pierre Rivière donne au juge d’instruction lors de son second interrogatoire un mémoire d’une cinquantaine de pages écrit du 10 au 21 juillet durant sa détention à la maison d’arrêt de Vire. Ce récit explicite les raisons de son geste et relate avec précision la généalogie de la mésentente de ses parents « qui ne tinrent pas de noces et le jour de leur mariage ils ne couchèrent pas ensemble », le malin plaisir que la femme prend à provoquer des « niargues » avec son époux, ses actions auprès des autorités cléricales et même judiciaires et, chaque fois, les impossibles médiations, ses provocations, malgré l’attitude conciliatrice du mari. Pour Rivière, il est évident que sa mère était l’unique cause des tourments de son père. Dans une seconde partie, le criminel expose le déroulement du crime, sa préparation, son accomplissement et la période d’errance qui a suivi. Il dit ses nombreuses lectures, son désir d’élever son soin à éviter tout contact charnel avec les femmes, son mépris pour ce siècle « où ce sont les femmes qui commandent à présent » et le sentiment que par l’accomplissement de son geste depuis longtemps préparé son « nom allait faire du bruit dans le monde, que par [sa] mort [il se] convrirai[t] de gloire, et que, dans les temps à venir, [ses] idées seraient adoptées et qu’on ferait [son] apologie ». Rivière ne cherche nullement à se disculper. Il connait la portée de son acte et accepte par avance la sentence de mort qui en est la conséquence : « Pourvu qu’on entende ce que je veux dire, c’est ce que je demande, et j’ai toute rédigé́ du mieux que je puis. » Les témoignages recueillis dans le voisinage au cours de l’instruction dépeignent un Rivière au caractère contrasté, renfermé et taciturne, parfois bizarre, un peu idiot, cruel envers les animaux. Ils dessinent ainsi les contours d’une perception partagée de la folie et de l’immaturité de « l’imbécile à Rivière ». Les médecins ont eu des avis divergents dans l'affaire Pierre Rivière. Pendant l'instruction, un premier médecin (le docteur Bouchard) considéra que Pierre Rivière n'était pas fou, alors que le second (le docteur Vastel) pensa le contraire.

Un procès douteux.

La loi du 28 avril 1832, sous la monarchie de Juillet, marque la première étape de l'adoucissement du droit pénal en la matière : le parricide est toujours puni de la peine de mort, mais la loi abolit l'amputation du poing et instaure les circonstances atténuantes pour tous les crimes, y compris, donc, pour celui de parricide. C'est sous l'empire de cette loi que Pierre Rivière sera jugé. Renvoyé devant la cour d’assises du Calvados pour parricide, Rivière voit son procès s’ouvrir à Caen le 11 novembre 1835. À l’issue de son procès, le 16 novembre 1835, Pierre Riviere est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est en conséquence condamné à mort, mais les jurés envoient au roi une demande de commutation de peine, « considérant que les circonstances au milieu desquelles le coupable s’est trouvé ont pu fortement influencer sa raison dont il n’a jamais joui entièrement ». Le pourvoi en cassation est rejeté le 16 décembre 1835. Le 25 décembre, sept médecins réputés (Esquirol, Orfila, Marc, Pariset, Rostan, Mitivié et Leuret) rédigent à Paris un rapport d’expertise confirmant l’appréciation du docteur Vastel et déclarant Rivière atteint d’aliénation mentale. Le 10 février 1836, il est gracié par Louis-Philippe. Sa peine est commuée en réclusion à perpétuité́. Le 20 octobre 1840, Rivière se suicide par pendaison à la maison centrale de Beaulieu. Ainsi que l’avait souhaité́ le fils, le père survécut à la tragédie. Il se remaria et eut cinq nouveaux enfants.

L’affaire resurgit en 1973.

Michel Foucault[2] a découvert le dossier de Pierre Rivière en entreprenant des recherches portant sur les rapports entre psychiatrie et justice pénale dans le cadre d'un séminaire du Collège de France. Le dossier était contenu dans les Annales d'hygiène publique et de médecine légale de 1836. Y figuraient les pièces judiciaires, les articles de presse, les trois rapports médicaux et le mémoire de Pierre Rivière. Les recherches de Foucault ont donné lieu à la parution d'un ouvrage collectif en 1973 chez Gallimard :

Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (qui est la première phrase du mémoire de Pierre Rivière). L'ouvrage reproduit l'ensemble des pièces du dossier et comprend sept études relatives au procès de Pierre Rivière, aux liens entre parricide et régicide et aux rapports entre la justice et la médecine.

Quel était le mobile des crimes commis par Pierre Rivière ? Il s'agissait, pour ce dernier, de venger son père, de le libérer des griffes d'une mère tyrannique ; et Pierre Rivière dira, au cours de son premier interrogatoire devant le juge d'instruction, qu'il a entrepris également de tuer sa sœur et son frère, car « ils étaient d'accord tous trois pour persécuter mon père »

On retrouve les mêmes motivations - venger le père - chez des personnages célèbres de la littérature : Oreste qui, dans la tragédie d'Eschyle, Les Euménides, tue sa mère Clytemnestre car celle-ci a assassiné son père Agamemnon et Hamlet qui, dans la pièce de Shakespeare, venge la mort de son père - le roi du Danemark - en tuant Claudius, l'oncle usurpateur.

Un formidable objet d’histoire.

Le mémoire rédigé par Rivière constitue une source exceptionnelle : il fournit des données biographiques et familiales sur le sujet criminel, qui manquent d'ordinaire à l'historien ; il aide à mieux saisir le cheminement vers le parricide et les enjeux multiples de la transgression que ce crime représente. Aussi exceptionnelle qu'elle soit, l'affaire Pierre Rivière appartient à une série de crimes similaires, avec lesquels elle partage nombre de traits communs. Une douzaine d’affaires voisines par an sont jugées entre 1825 et 1914. Pierre Rivière ne tue pas pour hériter. Mais, il entend suppléer aux défaillances de la justice car celle-ci a donné raison à sa mère dans les désaccords patrimoniaux au sein du couple Rivière, au détriment de son père, trop faible pour faire valoir ses droits. Aîné de la famille, Pierre a vécu une grande partie de sa vie seul auprès de son père. Le conflit entre ses parents, qu'il met en scène dans son mémoire comme une véritable guerre des sexes, marque sa nostalgie de la coutume normande qui, avant l'instauration du Code civil, excluait les filles de la succession. D'où ce constat amer : « Ce sont les femmes qui commandent à présent. »

D'une manière générale, au-delà des questions d'argent et de justice, c'est dans les relations familiales et dans la psychologie du coupable qu'il faut chercher les causes du parricide. Celui-ci procède ainsi des rapports de force au sein de la famille - intimement liés d'ailleurs à la possession ou à la gestion des biens. Le crime peut exprimer alors la volonté de s'émanciper de la puissance paternelle - pour des raisons qui ne sont pas si différentes de celles des siècles précédents : exercice du pouvoir de commandement, amours contrariées, conduite dissipée. A une logique de statuts, le parricide entend opposer celle d'une autorité négociée, voire contractuelle.

C'est à l'autorité de sa mère que s'oppose, au contraire, Pierre Rivière : s'identifiant à son père mortifié par les tracasseries de celle-ci, Pierre déplore le déclin de la puissance paternelle et regrette le temps où « les lois des Romains donnaient au mari droit de la vie et de mort sur sa femme et sur ses enfants ».

En règle générale, le drame survient dans un milieu familial qui, à la faveur de la cohabitation des générations, fonctionne en vase clos. De fait, tous les membres de la famille se trouvent de gré ou de force impliqués dans la logique qui conduit au parricide : « J'ai tué ma sœur Victoire parce qu'elle prenait le parti de ma mère. J'ai tué mon frère parce qu'il aimait ma mère et ma sœur », confie Rivière lors de son premier interrogatoire.

Entre suicide et parricide, le lien est fréquent. Il se retrouve tant dans les actes - tentatives de suicide ayant précédé ou suivi le crime - que dans la signification profonde du geste criminel : le meurtre du père et, plus encore, celui de la mère ont valeur de suicide dans la mesure où ils brouillent irrémédiablement la certitude des identités et des parentés. « Je suis de partout » , répond Rivière à ceux qui l'interrogent sur son identité lors de son errance, alors qu'il n'a justement pas pu se résoudre à mettre fin à ses jours.

Une fois le parricide commis, le meurtre de soi peut être aussi une manière d'interpeller la société sur des responsabilités qu'elle aurait refusé de prendre : alors que sa peine a été commuée en réclusion à perpétuité, Rivière, en 1840, se suicide dans sa cellule. Comme la rédaction du mémoire, le choix de la mort constitue pour lui un moyen de s'approprier son acte et d'en assumer jusqu'au bout les conséquences : en prison, il « se croyait mort et ne voulait prendre de son corps aucune espèce de soin ; il ajoutait qu'il désirait qu'on lui coupât le cou, ce qui ne lui causerait aucun mal, puisqu'il était déjà mort », raconte le journal Le Pilote du Calvados le 22 octobre 1840.

En mettant en évidence l'existence de « parents coupables », les réflexions sur l'enfance délinquante entreprises dès les années 1830-1840 par les réformateurs sociaux ont sans doute joué un rôle non négligeable dans l’évolution vers un adoucissement du code pénal. Progressivement, l'idée fait son chemin que la famille peut enfanter elle-même le crime. En plus de fournir éventuellement de mauvais exemples, elle peut devenir criminogène par la violence clandestine, tant physique que morale, qu'elle impose à ses membres. Autant de paramètres qui sont de plus en plus pris en compte dans le jugement du parricide.

Pierre Rivière ne bénéficiera pas de cet adoucissement de la justice - tout au moins dans un premier temps. Alors que son état mental pouvait pourtant motiver en sa faveur le bénéfice de circonstances atténuantes, il est condamné au supplice des parricides. Intervient ici le contexte historique : au même moment se tient devant la Chambre des pairs le procès de Fieschi et de ses complices, responsables de l'attentat à « la machine infernale » perpétré le 28 juillet 1835 contre Louis-Philippe. Au XIXe siècle, le régicide apparaît symboliquement comme la transposition politique du parricide, les deux crimes étant punis de la même peine. Dans le cadre d'un régime monarchique où le roi fait figure de père de la nation, le parricide rejoue à l'échelle domestique le régicide de 1793.

Ainsi, ce sont les monarchies censitaires de la première moitié du siècle, celles de Louis XVIII, de Charles X et de Louis-Philippe, qui connaissent les taux de condamnation à mort les plus élevés, quand les campagnes françaises surpeuplées attisent les tensions familiales mais aussi quand le souvenir du régicide révolutionnaire pèse encore de tout son poids dans l'appréciation du crime.

Pour en savoir plus :

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2011-4-page-177.htm

Cliquez ici pour télécharger.

[1] P. Kane, « Entretien avec Michel Foucault », Paris, Cahiers du cinéma, nov. 1976, p. 53.

[2] Paul-Michel Foucault, dit Michel Foucault, né le 15 octobre 1926 à Poitiers, mort le 25 juin 1984 à Paris dans le 13e arrondissement est un philosophe français. Il est connu pour ses critiques des institutions sociales, principalement la psychiatrie, la médecine, le système carcéral, et pour ses idées et développements sur l'histoire de la sexualité, ses théories générales sur le pouvoir et les relations complexes entre pouvoir et connaissance.