De l’affaire Canaby à Thérèse Desqueyroux.

« Plus qu’un quartier commerçant, plus que des façades, les Chartrons sont une civilisation[1].» C’est dans ce quartier de Bordeaux qu’une affaire d’empoisonnement défraye la chronique à la Belle Époque. Au début de mai 1905 naît une rumeur qui se propage, grandit, s’amplifie, à tel point que toute la France s’en empare, avant que la justice, à son tour, n’intervienne. Elle concerne Henriette-Blanche Canaby, née Sabourin, soupçonnée d’adultère et de tentative d’assassinat sur son mari, par empoisonnement à l’arsenic. Elle est bien vite surnommée l’« empoisonneuse des Chartrons », ce quartier bourgeois du négoce du vin bordelais. Ainsi les assises de la Gironde vont être conduites à juger, en moins d’un siècle, trois importantes affaires d’empoisonnements criminels à l’arsenic perpétrés par des femmes. Car après Henriette vient le jugement de Paule Guillou, préparatrice en pharmacie, pour les homicides par empoisonnement de son amant, pharmacien d’officine, et de la mère de celui-ci. La dernière de ces poursuites criminelles concerne Marie Besnard ( voir : https://www.pierre-mazet42.com/lamour-a-larsenic-les-destins-croises-de-marie-lafarge-et-marie-besnard ) qui, accusée d’avoir empoisonné ses proches pour hériter, a été finalement acquittée au bénéfice du doute lors de son troisième procès en 1961. Le jour de l’ouverture du procès d’Henriette, qui s’annonce spectaculaire, le président Pradet-Ballade a pris des mesures pour prévenir tout débordement. Au milieu de la foule contenue par les forces de l’ordre, s’est glissé un fils de bonne famille : François Mauriac. Ce timide étudiant en lettres de 20 ans voit cette « petite silhouette entre les deux gendarmes dans le box des accusés, cette bouche mince, cet air traqué »

Ainsi est né « Thérèse Desqueyroux », le livre publié par l’écrivain en 1927 et qui sera ensuite adapté au cinéma, en 1962 par Georges Franju, puis en 2012 par Claude Miller. « J’ai emprunté à son affaire les circonstances matérielles de l’empoisonnement mais je n’ai pris qu’une silhouette », dira l’écrivain qui s’intéresse moins au récit du crime qu’au tableau de mœurs de la société bourgeoise qu’il dépeint.

Au départ, était La rumeur.

Au cœur de l’affaire des Chartrons, il y a le couple Canaby, apprécié et respecté dans le milieu du négoce de vins. Lui, apparait comme un négociant avisé, elle comme une jolie brune bien émancipée, délurée pour l’époque.

L’image idyllique de la famille Canaby est sensiblement brouillée par l’intrusion d’un autre personnage en 1903 : il s’agit de Monsieur Rabot, un ami d’enfance d’Henriette. Son arrivée, sa présence presque constante auprès du ménage intriguent, suscitent la réprobation, puis une sorte de ressentiment puisque les anciens amis du couple ne sont plus conviés aux dîners des Canaby. Des rumeurs se répandent autour d’Henriette et de sa conduite. Début avril 1905, M. Canaby tombe malade. Il est soigné par le docteur Guérin, un jeune généraliste, qui diagnostique une grippe infectieuse. À cette époque-là, les bonnes du couple Canaby rapporte que, chez leur maître, il est consommé de hautes doses de liqueur de Fowler[2]. En raison des déclarations des bonnes, de nouvelles rumeurs se propagent . Les insinuations vont bon train. Certains osaient qu’Henriette ne serait pas fâchée de devenir veuve. On observait qu’elle percevrait une forte indemnité au titre de l’assurance vie souscrite par son mari et pourrait alors refaire sa vie avec son amant supposé.

De la rumeur à l’enquête.

Le 16 juin 1905, le docteur Gaube, exerçant à Roquefort (Landes), informe par lettre le procureur de la République de Bordeaux que des ordonnances signées de son nom et prescrivant des « quantités considérables de toxiques » avaient été présentées à des pharmaciens de la ville de Bordeaux. Il dépose plainte afin que la justice recherche dans quelles circonstances et dans quel but une personne inconnue a abusé de son nom. Une enquête judiciaire est immédiatement ouverte par le parquet.

Un rapport de police, transmis au procureur le 20 juin 1905, révèle qu’effectivement, fin avril et début mai 1905, la cuisinière de la famille Canaby s’est rendue à quatre reprises chez deux pharmaciens, munie d’ordonnances pour obtenir divers médicaments dangereux : chloroforme, aconitine, digitaline, cyanure de potassium. Les prescriptions, portant en réalité la fausse signature du docteur Gaube, étaient accompagnées d’un courrier médical semblant les justifier. En fait, seules les trois premières ordonnances contrefaites seront exécutées successivement les 27 avril, 1er et 4 mai 1905. Le second pharmacien, Monsieur Erny (remplacé par son frère), refusa de délivrer pour la troisième fois en huit jours, soit le 9 mai, une aussi grande quantité de produits dangereux (cyanure de potassium, digitaline) et avertit le docteur Guérin, médecin traitant de la famille Canaby, qui se mit en relation avec le futur plaignant, le docteur Gaube. Par le même rapport de police, le parquet est de surcroît informé que Monsieur Émile Canaby, 44 ans, alité depuis le 4 avril 1905 et traité pour une « grippe infectieuse », a été transporté le 13 mai à la maison de santé du docteur Villar, à l’initiative de ce dernier, du médecin traitant et de trois autres praticiens appelés en consultation : « Le malade présentait, paraît-il, tous les phénomènes d’une intoxication à très haute dose au point de produire un résultat contraire à celui espéré... En tout cas, M. Canaby s’est trouvé dans un état absolument grave, presque désespéré et malgré un traitement rationnel après un diagnostic des plus exacts, il n’est pas encore hors de danger » (rapport du 20 juin 1905).

Devant l’étrange coïncidence entre le caractère inhabituel de la grave affection de Monsieur Canaby et l’introduction concomitante à son domicile conjugal de fortes doses toxiques suite à l’utilisation de fausses ordonnances, l’éventualité d’un empoisonnement criminel s’impose. Le procureur désigne alors comme expert le docteur Paul-Louis Lande, médecin légiste, afin de procéder à l’examen du patient, déterminer le caractère de sa maladie et préciser s’il a été ou non victime d’une tentative d’empoisonnement. Cet éminent spécialiste se rend au chevet du malade et constate une amélioration certaine de son état. Il note « des signes de polynévrite, de myélite même, accidents observés dans le décours de nombreuses affections et en particulier d’infections ou d’intoxications graves ». Il conclut ainsi sa mission d’expertise : « Tout ce que je puis dire à l’heure actuelle, c’est que l’ensemble symptomatologique de la maladie dont a été atteint M. Canaby, sa marche, ses incidents subits, ses conséquences, présentent des caractères absolument anormaux et sont bien faits pour inspirer des suspicions sur la cause même de cette maladie et des accidents intercurrents. » L’affaire Canaby, d’un strict point de vue technique, est complexe car plusieurs substances ont été utilisées, brouillant les pistes et empêchant de poser un diagnostic précis. De la sorte, l’instruction prend assez vite une tournure singulière. Comment, en effet, prouver un empoisonnement lorsqu’il y a plusieurs poisons délivrés, dont il ne subsiste aucune trace ? Ces ordonnances, accompagnées de lettres portant le nom du docteur Gaube, ont donc permis à Madame Canaby d’entrer en possession de nombreux poisons en quantités importantes. Elle l’admet lors de son interrogatoire, mais elle se justifie en disant qu’ils étaient destinés au docteur Gaube et qu’un tiers est venu les chercher chez elle ; de la sorte, elle n’aurait été qu’une aimable intermédiaire. Le médecin lui aurait envoyé ses instructions par courrier signalant qu’il avait besoin de ces substances dangereuses pour mener à bien des expériences. Henriette Canaby donne le signalement précis du personnage qui serait venu prendre livraison des produits toxiques. Lorsque le magistrat instructeur fait perquisitionner son domicile, les enquêteurs trouvent uniquement de l’arsenic sous la forme de liqueur de Fowler, médicament couramment utilisé entre les années 1880 et la veille de la Première Guerre mondiale ; Émile Canaby en prend depuis plusieurs années.

De l’enquête au procès.

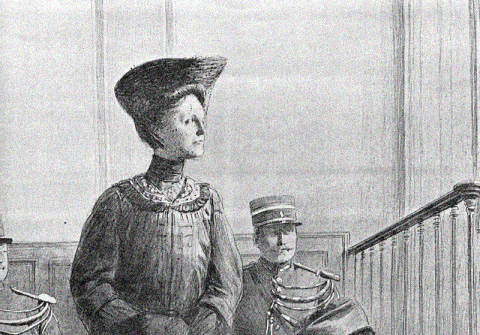

Le dossier d’instruction rassemble un faisceau d’éléments, mais, hormis la présence des ordonnances, aucune preuve tangible ne semble pouvoir être produite. Outre le milieu social dans lequel le drame s’est déroulé, l’affaire passionne et attise la curiosité publique. Dans une cour d’assises, il n’est pas fréquent que la victime soit présente et qu’elle se range du côté de celui ou de celle qui se trouve dans le box des accusés. Tous les ingrédients sont réunis pour faire du procès Canaby une grande affaire. Il n’est pas rare qu’un public nombreux se rende au palais de justice pour suivre les audiences d’affaires renommées. Aussi le président Pradet-Ballade prend-il des mesures pour prévenir les débordements possibles et La Petite Gironde (ancêtre de Sud-Ouest) se charge de les faire connaître. Le public aura bien accès, comme l’avait prévu le législateur et comme l’avait rappelé le garde des Sceaux, à l’enceinte publique de la cour d’assises, mais aucune carte de faveur ne sera distribuée. Seuls les magistrats, les avocats et les journalistes auront accès à l’enceinte réservée. Le public devra donc attendre devant les portes du tribunal. Cependant le jour de la première audience, le service d’ordre déployé s’avère impressionnant, plus important que ce qui avait été annoncé dans la presse locale. Assurément, la peur d’un mouvement de foule provoquant un scandale public a joué un rôle déterminant dans le dispositif mis en place. Plus de trois cents personnes attendent devant le tribunal sous la surveillance de soldats d’infanterie, de gardiens de la paix et d’agents de la Sûreté. De plus, quarante-six témoins sont convoqués pour les quatre jours d’audience. Alors que Madame Canaby, incarcérée au Fort du Hâ, est inculpée uniquement de faux et usage de faux, la Chambre des mises en accusation y ajoute le chef d’empoisonnement au vu des circonstances et des conclusions des diverses expertises médico-légales : polynévrite en régression et quantité importante d’arsenic dans les phanères de son conjoint (arrêt du 21 mars 1906). L’opinion publique locale, largement entretenue par la presse, se mobilise en deux camps : comme dans l’affaire Dreyfus, acquitté la même année, l’accusée possède ses partisans et ses adversaires. C’est donc dans un climat de grande effervescence, de scandale mondain, que la foule se masse aux portes du Palais de Justice de Bordeaux, le 25 mai 1906, jour d’ouverture du procès de « l’empoisonneuse du quai des Chartrons ». Jusque-là, Henriette Canaby s’était montrée fière et hautaine. Elle comparaît devant ses juges « le nez mauvais, l’œil inquiétant et la bouche aigre, tour à tour larmoyante sans sincérité ou âpre avec violence [3]». Durant quatre jours, elle tente de s’expliquer sur ses multiples déclarations contradictoires, manifestant un comportement surprenant pour une femme en principe digne et pudique : elle crie, gémit, pleure, tombe même en syncope à l’audience du matin du 27 mai, ce qui lui vaut un examen en urgence des docteurs Arnozan, Lande et Villar à la demande du président de la cour d’assises. Ces experts constatent « une fatigue physique et une dépression morale manifeste » ainsi que « une anesthésie presque complète au pincement sur toute l’étendue du corps » lors d’une seconde syncope survenue à la prison en début d’après-midi. Madame Canaby est aidée dans sa défense par la victime elle-même, qui témoigne en sa faveur. Son mari, en effet, n’hésite pas à modifier ses dépositions antérieures et à abonder dans son sens. Ils forment bloc face à l’accusation qui mettra en doute la bonne santé mentale de l’accusée en citant l’hypothèse de l’hystérie. Au terme du 28 mai 1906, le verdict tombe : coupable, avec circonstances atténuantes, d’avoir écrit les ordonnances et d’en avoir fait usage ; acquittée du crime d’empoisonnement. Elle est seulement condamnée à 100 francs d’amende et 15 mois de prison, pour faux et usage de faux, peine qu’elle n’effectue pas en totalité. Comprendre ce drame familial nécessite de pénétrer plus avant dans la vie intime des personnages et de scruter l’« intérieur uni et prospère » du ménage. Le mari est présenté comme un homme travailleur qui assume son rôle d’époux puisqu’il procure à sa femme une vie relativement aisée. Cependant il est dépourvu de fortune personnelle. Il n’est ni tout à fait un héritier ni tout à fait un des nouvelles couches de la société dont l’avènement avait été annoncé par Gambetta. Toutefois, la situation financière du couple présente quelques failles. Suite à la liquidation d’une société, Émile Canaby doit une forte somme d’argent à son ancien associé. Il a demandé à un ami proche de lui servir d’arbitre lors d’un arrangement à l’amiable. Son ancien associé s’est engagé à ne rien exiger de Monsieur Canaby tant qu’il ne lui est pas possible de le rembourser. Ces aspects ne semblent cependant guère importants pour la justice qui se contente de les constater, mais n’y voit aucune relation directe avec l’affaire elle-même. Henriette Canaby remplit parfaitement son rôle de mère et d’épouse. Le témoignage le plus important est celui de la mère de son mari, présentée comme une femme vertueuse, qui vit avec le couple depuis le début de leur mariage, soit une dizaine d’années. Elle est amenée, pour répondre aux sollicitations de la justice, à donner son sentiment sur les relations entre sa belle-fille et Monsieur Rabot et à se prononcer sur le crime. Elle fait le portrait plutôt flatteur d’une femme vertueuse et incapable de commettre une mauvaise action. Toutefois, sans donner de justification à son attitude, elle refuse de prêter serment. Nul doute que ce témoignage a eu un impact important sur les douze jurés de la cour d’assises de Bordeaux. À peine libérée, elle abandonne son mari et part à Paris. Elle ne revient en Gironde qu’en 1936, trente ans plus tard, pour vivre auprès de sa sœur à Cambes, sa commune natale. Elle est morte le 31 octobre 1952, à 86 ans. Quelques jours après, François Mauriac recevait le prix Nobel de littérature.

Mauriac et l’affaire Canaby.

En 1906, à l’âge de vingt ans, Mauriac assiste à l’affaire Canaby à Bordeaux. Dans le Romancier et ses personnages, essai paru en 1933, l’écrivain révèle s’être inspiré de ce souvenir de jeunesse pour écrire Thérèse Desqueyroux. Cette affaire a bouleversé François Mauriac. Il a noté dans son journal du 26 mai 1906 des mots touchant Mme Henriette Canaby: « Pauvre femme que je vis hier au banc de la cours d’assises, droite et pâle devant les hommes qui vous jugeaient, n’avez-vous pas senti vers vous, si pitoyable, si vaincue, un peu de mon humaine pitié ? ». Pour Mauriac, l’affaire Canaby a été la source d’inspiration principale dans la composition de Thérèse Desqueyroux. Pourtant, l’écrivain affirme que l’emprunt à la réalité est limité : « Avec ce que la réalité me fournit, je vais construire un personnage tout différent et plus compliqué». Il continue son témoignage en opposant Mme Canaby à Thérèse Desqueyroux :

« Les motifs de l’accusée avaient été, en réalité, de l’ordre le plus simple : elle aimait un autre homme que son mari. Plus rien de commun avec ma Thérèse, dont le drame était de n’avoir pas su elle-même ce qui l’avait poussée à ce geste criminel. »

Pour en savoir plus :

https://www.persee.fr/doc/rhbg_0242-6838_1993_num_35_1_1416

Cliquer ici pour télécharger.

[1] Guicheteau Gérard, « La gloire des Chartrons », Le Point, 13 mai 2004,

[2] Médicament contenant de l’arsenic, découvert en 1786 par le médecin anglais Thomas Fowler.

[3] Arné A.-M, De « L’affaire des Chartrons » au roman de François Mauriac « Thérèse Desqueyroux », thèse, Université de Bordeaux II,

A découvrir aussi

- L’affaire Cadiou : l’au-delà au service des enquêteurs.

- Le meurtre de Paul Grappe, le déserteur travesti

- La mort de la mystérieuse dame à l’ombrelle.

Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 68 autres membres