Aventurières et Aventuriers

Guillaume de Rubrouck : un Flamand chez les Mongols.

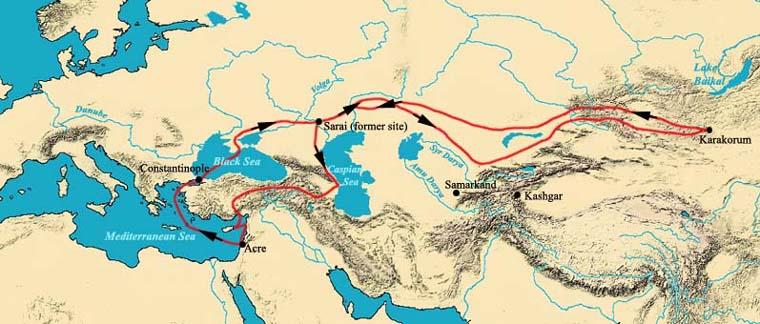

Au milieu du XIIIème siècle, le missionnaire franciscain Guillaume de Rubrouck se rend en terre mongole afin d’obtenir des informations sur ceux que l’on nommait alors les Tartares. Bien qu’il ne soit pas officiellement un ambassadeur de Louis IX, il est considéré comme tel par les dignitaires de l’empire mongol et c’est à ce titre qu’il est envoyé de cour en cour, jusqu’à atteindre le campement impérial. Parti de Constantinople en avril 1253, il traverse le fleuve Don en juillet et la Volga le mois suivant. Quelques semaines plus tard, Rubrouck part pour Karakorum, parcourt l’Asie centrale en hiver en direction de l’actuelle Mongolie, ville dans laquelle il entre en avril 1254. Après plusieurs rencontres avec l’empereur, il regagne l’Europe par une route similaire jusqu’au nord de la mer Caspienne, avant d’achever son itinéraire à Saint-Jean d’Acre en août 1255. Parce que ses supérieurs ne lui permirent pas de s’entretenir directement avec Louis IX, il rédigea une longue lettre dans laquelle il informa le souverain de ce qu’il avait pu observer durant son séjour et lui prodigua quelques conseils sur la manière d’établir des relations diplomatiques avec les héritiers de Gengis Khan.

Une situation géopolitique complexe pour l’occident chrétien.

Au XIIIe siècle, l’Europe se trouve en effet confrontée à deux grandes menaces : l’expansion de l’islam, qu’on ne pouvait retenir malgré les croisades, et les attaques des Mongols qui, de 1236 à 1242, sous la conduite du petit-fils de Gengis Khan, Batu, avaient envahi l’Europe de l’Est et une partie de l’Europe centrale, infligeant de sévères défaites aux troupes des souverains européens. L’offensive ne prendra fin qu’au décès inattendu du grand khan Ögedeï, cet événement provoquant la retraite des dirigeants mongols vers la capitale Karakorum, dans l’actuelle Mongolie, pour se choisir un successeur. En 1245, le pape Innocent IV convoque un concile à Lyon afin de discuter de la stratégie à adopter en Orient. Il fait aussi envoyer des émissaires auprès de plusieurs chefs de file mongols, leur recommandant de cesser leurs assauts sur l’Europe et de se convertir au christianisme. La réponse de Batu se veut prometteuse : selon lui, il existe déjà des Mongols chrétiens et il a d’ailleurs bien l’intention de faire baptiser son fils. Fort de ces perspectives, mais aussi ragaillardi par les rumeurs persistantes selon lesquelles il existerait un puissant royaume chrétien en Orient, le royaume du prêtre Jean, capable de faire basculer l’équilibre des pouvoirs entre chrétiens et musulmans, le pape envisage de conclure une alliance avec les Mongols contre les Sarrasins. En 1246, une nouvelle ambassade est envoyée à l’est ; elle se compose cette fois de Jean de Plan Carpin, un religieux franciscain, et de Benoît de Pologne, un frère mineur polonais.

La réponse du nouveau khan est cependant décevante : il appelle le pape à devenir son vassal et lui fait clairement savoir qu’il n’a aucun intérêt à conclure une alliance contre les musulmans. Les choses ne se passent guère mieux lors de l’ambassade suivante, en 1249. Alors qu’il perçoit une fois de plus des signaux positifs de la part d’Eljigidei, commandant mongol en Perse, le roi de France Louis IX envoie André de Longjumeau à Karakorum. Mais à l’arrivée de ce dernier, le khagan suprême Güyük vient de décéder et sa veuve fait à nouveau savoir qu’elle ne veut pas entendre parler d’une quelconque alliance.

L’ambassadeur aux pieds nus.

C'est vers la fin de 1252 que se décide le voyage de ce franciscain d'origine flamande venu en Terre sainte en même temps que Louis IX. Le projet émane de Guillaume de Rubrouck avant d'être parrainé par le roi, qui finance l'expédition et lui remet une lettre de recommandation pour Sartaq, un prince mongol chrétien. Quant à la reine Marguerite, elle offre au franciscain un magnifique psautier enluminé.

Guillaume tient à se présenter en simple prédicateur de la foi chrétienne et non en ambassadeur : aussi ne se munit-il que de modestes présents (vin de muscat, biscuits et fruits secs). Pendant longtemps on a cru que Rubrouck était l'envoyé, peut-être secret, de Saint Louis. Il n'en est rien. Rubrouck a voulu partir de son propre chef, tenté par cet extraordinaire « scoop » missionnaire : convertir le khan des Mongols.

Il fallait une audace sacrée et une sacrée audace pour affronter les dangers de l'aventure.

D’abord, pour partir, il ne fallait pas craindre les Mongols. Or les Mongols terrorisaient tout le monde. La rapidité, la cruauté de ces ennemis surgis de nulle part ont bouleversé l'Occident chrétien. Sous le choc, on les a assimilés à un fléau de Dieu : pour punir les péchés des chrétiens.

Dieu avait laissé les peuples de Gog et Magog passer les portes de fer derrière lesquelles Alexandre les avait enfermés et les Mongols, que l'on appelait du nom funeste et infernal de Tartares, étaient ces peuples d'Apocalypse annonçant la fin des temps.

Ensuite, il ne fallait pas avoir peur de l'inconnu. Sans carte, en effet, Rubrouck n'avait pas les moyens de se représenter à l'avance son voyage. C'est une évidence qui est pour nous difficile à comprendre. Ainsi s'organise pour nous le cadre de son voyage : le triangle de Crimée, la steppe entre Crimée et Oural, le lent passage au désert au nord et à l'est de la mer d'Aral, les oasis au pied des monts Tien-Chan, les vallées et hautes montagnes de l'Altaï, l'extrémité nord du désert de Gobi sont repérés et inscrits dans une représentation connue et rassurante de l'espace, la carte. Avec elle, on sait où on va. Rubrouck, lui, ne savait pas. Les cartes de son époque ne servaient pas à représenter la nature mais la parole de l'Écriture concernant le monde connu et inconnu, et le Paradis, au-delà de l'Océan, y figurait. Elles n'étaient donc pas faites pour préparer un voyage et il ne serait venu à l'idée de personne d'en consulter avant de partir.

Guillaume entre en Mer Noire le 7 mai 1253, après avoir traversé cette dernière et fait un arrêt à Kersona. Il aborde alors la ville de Soldaïa en Crimée le 21 mai. Dans cette ville, Guillaume rencontre de nombreux marchands, de toutes origines, dont des marchands de Constantinople, partis peu avant lui. Sur les conseils de ces derniers, Guillaume décide de démarrer son périple sur terre à l'aide de chariots tirés par des bœufs, jugés plus pratiques pour la route. Il quitte Soldaïa le 1er juin en direction du camp de Scatatay dans le but de rencontrer Sartaq Khan. Sur sa route, il rencontre pour la première fois des Mongols. Il décrit dans ses lettres les modes de vie de ces peuples, leurs yourtes, leur nourriture, leurs vêtements, leurs lois et autres coutumes avec une précision incroyable et une certaine curiosité. Lors de ce trajet jusqu'à Scatatay, Rubrouck et ses compagnons font les frais de leur naïveté. En effet, ils se font fréquemment détrousser par la caravane mongole. Il dit alors d'eux qu'ils sont « ingrats, il est convaincu qu'on ne doit rien leur refuser. » Cependant il apprécie tout de même le comos ou koumis, un lait de jument fermenté, alors boisson traditionnelle. Malgré toutes les critiques ou appréciations, Rubrouck reste relativement objectif lorsqu'il s'agit de décrire les coutumes, les traditions ou encore les paysages qu'il observe durant son périple, témoignant d'un certain talent d'ethnologue ou encore de géographe.

Un contact décevant.

Au bout de plusieurs mois de voyage à travers l’Asie centrale en compagnie d’un autre frère mineur, d’un interprète et d’un guide mongol, il rencontre enfin le grand khan Möngke et l’accompagne ensuite à Karakorum, où il finit par arriver au printemps 1254 après onze mois de pérégrination. Aussi lointain et difficile d’accès qu'il soit, ce lieu est celui des rendez-vous mondiaux : les ambassadeurs se pressent autour du khan qui domine le monde de la Méditerranée à la mer de Chine. Rubrouck croise les ambassadeurs byzantins, turcs, ceux du calife de Bagdad, manque le roi d'Arménie, repart avec les ambassadeurs du « Soudan » (sultan) de l'Inde aux chevaux montés par des léopards et des lévriers. Des captifs de toutes nationalités font de Karakorum un carrefour des peuples : dame Pascha, de Metz, est une fille du khan, elle a refait sa vie avec un Ruthène (un Russe) de qui elle a trois beaux enfants ; Guillaume Boucher, orfèvre parisien, dont le frère tient une boutique sur le Grand Pont à Paris, fabrique pour Mangou un arbre-fontaine digne des Mille et une nuits ; un Anglais, le neveu d'un évêque normand, tous pris en Hongrie, des Ruthènes, des Alains, des Géorgiens... Carrefour des religions aussi : il y a des bouddhistes que Rubrouck appelle « idolâtres ». Il a un préjugé plutôt favorable envers cette religion inconnue qu'il prend, quand il la découvre, pour un avatar du christianisme. Le recueillement, les images familières de figures ailées, de personnages qui font le geste de la bénédiction, lui font prendre le premier temple où il entre pour une église. Les contacts avec les Mongols s’avèrent rugueux ; ils sont méfiants vis-à-vis de Guillaume et de ses compagnons, et se montrent même parfois grossiers avec eux. Ils lui réclament des cadeaux et lui dérobent de la nourriture et d’autres choses, comme des livres ou des objets liturgiques, ce dont Guillaume se plaint continuellement. Le comportement des dirigeants mongols face à la mission européenne est certes hautain, mais généralement correct.

L'empereur, ne saisissant pas les raisons des discordes entre les cultes qui se pratiquent à la cour, décide d’organiser une controverse entre musulmans, idolâtres, bouddhistes et catholiques. Elle se tient à la veille de la Pentecôte, le 30 mai 1254. Les controversistes doivent promettre de ne pas se servir « de paroles désagréables ou injurieuses pour leurs contradicteurs, ni provoquer un tumulte qui puisse empêcher cette conférence, sous peine de mort. ». Il rencontre d’entrée de jeu un représentant bouddhiste, l’une des célébrités de la Chine. Il raconte l’avoir emporté si vite sur le point de l’unité et de la toute-puissance de Dieu que les Sarrasins ont éclaté de rire, mais il note cependant que ce succès d’éloquence ne déclenche aucune conversion.

Le lendemain de la controverse, Guillaume est convoqué par Möngke en même temps que son adversaire bouddhiste. Il rapporte ainsi les propos du Khan : « Nous, Mongols, nous croyons qu'il n’y a qu'un seul Dieu par qui nous vivons et par qui nous mourons, et nous avons pour lui un cœur droit… De même que Dieu a donné à la main plusieurs doigts, de même Il a donné aux hommes plusieurs voies. Dieu vous a donné les Écritures saintes, et vous, chrétiens, vous ne les observez pas… Il nous a donné les devins. Nous faisons ce qu'ils nous disent, et nous vivons en paix… ».

Finalement, Möngke signifie aux deux religieux qu’il est temps pour eux de repartir et Guillaume apprend peu après que les Mongols suivent les conseils des chamans et devins pour toutes décisions y compris concernant les autres cultes. L'empereur demande à Guillaume de transmettre ses paroles et ses lettres en Occident. Guillaume acquiesce, mais refuse tout présent. Möngke l’assure qu’il sera à nouveau le bienvenu si son roi le charge d’une autre mission. En attendant les lettres Guillaume reste auprès de la cour jusqu'au 29 juin 1254 et participe à diverses festivités mongoles à Karakorum. Mais Möngke reste défavorable à une alliance militaire.

Quelle suite pour le voyage de Guillaume ?

Le récit de Guillaume n’est pas le premier texte occidental à propos des Mongols. Jean de Plan Carpin avait en effet déjà écrit un important texte à ce sujet, l’Ystoria Mongalorum (1340). En raison de ses descriptions objectives et détaillées, le compte rendu de Guillaume est toutefois d’une valeur particulière pour les historiens, les ethnographes, les géographes, les spécialistes des sciences religieuses et les linguistes. Mais malgré le caractère innovant et la grande qualité de ces informations, ses écrits restèrent relativement peu connus durant le Moyen Âge, contrairement à ceux d’auteurs tels que Marco Polo. Seul Roger Bacon y fait référence dans son Opus Majus de 1267. Il faut attendre la célèbre compilation de récits de voyages rassemblés par Richard Hakluyt au XVIe siècle pour que Guillaume de Rubrouck soit reconnu. Au retour de la mission de Guillaume de Rubrouck, il apparaît évident qu’aucune alliance n’a été conclue entre les Mongols et le pape ou le roi de France. Le khan n’a même probablement jamais eu l’intention de l’accepter, mais les Européens avaient ainsi exprimé leurs douces illusions. À propos du rapport de forces entre les Mongols et le pape, il régnait une divergence fondamentale. Les deux camps attendaient, ou plutôt exigeaient, la soumission de l’autre. Les chances de collaboration diminuèrent encore plus à partir du milieu du XIIIe siècle, époque à laquelle les différentes parties de l’Empire mongol commencèrent à s’affronter. À la fin du XIIIe siècle, les dirigeants de l’Ilkhanat de Perse, la partie la plus occidentale de l’Empire, se convertirent même à l’islam, signant ainsi la fin de l’unité de l’Empire mongol et de la Pax Mongolica, peu après le voyage de Guillaume au milieu du XIIIe siècle.

Documents de base pour l’écriture de cet article :

- https://books.openedition.org/pup/2284?lang=fr

- https://www.les-plats-pays.com/article/guillaume-de-rubrouck-visite-lempire-mongol/

- Marie-France Auzépy, dans L’Histoire, Guillaume de Rubrouck chez les Mongols, mai 1987.

- Marie Favereau dans L’Histoire, Le grand projet d'alliance mongole, décembre 2020.

Christophe Mathieu de Dombasle, pionnier de l’enseignement agricole.

Christophe Mathieu de Dombasle fait partie de ces agronomes du XIXème siècle, qui, dans la lignée d’Olivier de Serres, avaient une foi inébranlable dans la force du Progrès et de la Science. Tous ont en commun aussi une admiration sans faille des agronomes anglais, notamment de Arthur Young qui a laissé une description fine de l’agriculture dans le récit de son voyage en France [1]. Natif de Nancy, la Lorraine a multiplié les hommages à son égard. Ainsi à Nancy, entre la Bibliothèque municipale et le lycée Poincaré, se trouve une statue, à laquelle le temps a donné une couleur vert-de-gris. Elle est l’œuvre de David d’Angers. A quelques kilomètres de là, à Malzéville, le lycée agricole porte le nom de Mathieu de Dombasle. Plus récemment, le musée de l’Enseignement agricole Mathieu de Dombasle a inauguré en mai 1999, est un signe de reconnaissance du monde agricole pour l’un de ses agronomes les plus illustres. A partir de là, il n’est pas étonnant que de nombreux travaux biographiques lui aient été consacrés, peu après sa mort, durant toute la seconde moitié du XIXème siècle, et ensuite, de façon plus intermittente tout au long du XXème siècle. Mathieu de Dombasle n’est pas un inconnu, sa vie et son œuvre, notamment ce qui apparait comme son invention majeure la charrue sans avant-train dite charrue « Dombasle », sont connus des historiens ruralistes et des agronomes. Ces travaux biographiques ont été renouvelés en 2007, par la thèse soutenue par Fabien Knittel (maitre de conférences à l’université de Franche-Comté) et intitulée « Mathieu de Dombasle. Agronomie et innovation. 1750-1850. ». Les pages qui suivent sont pour l’essentiel issues de ses travaux.

Grandir dans une époque troublée.

Christophe a douze ans lorsqu’éclate la Révolution. Les Mathieu de Dombasle sont une famille de l’aristocratie lorraine, mais leur noblesse est récente. Nicolas Mathieu (1689-1756), grand-père paternel de Christophe Mathieu de Dombasle, travaille au bureau des recettes générales de Lorraine pendant quinze ans, puis obtient l’office de conseiller-trésorier de l’Hôtel de Lorraine en 1721. Il est « anobli le 8 décembre 1724 par le Duc Léopold... » . A partir du 31 octobre 1727, Nicolas Mathieu est aussi Grand gruyer des Eaux et Forêts de Lorraine, bénéficiant des créations d’offices initiées par le Duc Léopold. Le père, Joseph Antoine Mathieu, achète la terre de Dombasle dont le nom est alors ajouté au prénom, suivant l'usage de l'époque. La famille Mathieu, devenue de Dombasle, fait désormais partie, après un siècle d’ascension sociale, de l’aristocratie lorraine. Ce schéma est par la suite fortement perturbé par la Révolution française. Christophe-Joseph-Alexandre Mathieu de Dombasle est l'aîné des trois fils. Il fait ses premières études près de ses parents, puis entre à 12 ans au collège de Saint-Symphorien, tenu à Metz par les Bénédictins. Cependant, la dispersion des ordres monastiques décidée par l'Assemblée nationale en 1790 et la suspension des établissements d’instruction publique, sous la Terreur, viennent contrarier ses études et son instruction est interrompue alors qu'il a 13 ans. Il se forme alors de façon autodidacte, s’adonne aux beaux-arts, lit beaucoup et s'intéresse à la chimie.

Bien que la famille Mathieu de Dombasle ait échappé jusque-là aux persécutions, l'ex Grand-maître des Eaux et forêts juge sans doute plus prudent en 1795 de donner des preuves de son patriotisme et fait prendre du service à son fils aîné, en qualité de simple comptable dans les équipages qui assiègent la capitale du Luxembourg. Christophe Mathieu de Dombasle ne prend part à aucune action militaire et, six mois après son incorporation, il rentre dans ses foyers. Peu après, le père Vaultrein, un jésuite qui venait de rentrer en France à la suite de longs voyages, est chargé de donner le complément d'éducation qui manque encore aux fils Dombasle. En 1795, est fondée l’École Centrale de Nancy, Christophe fait partie de la première promotion. Le but est de faire acquérir les connaissances les plus solides aux élèves et de les amener à maitriser le plus parfaitement possible (dans la mesure de deux années), la ou les matières étudiées. La formation est aussi « destinée à éveiller la personnalité ». Elle est imprégnée « d’esprit laïc et républicain ». L’enseignement, en posant le primat de la science, « reflète exactement les idées des Lumières ». Mathieu de Dombasle bénéficie alors d’un enseignement en rupture avec ce qu’il avait connu. Ce nouvel esprit d’éveil de la personnalité et cette volonté d’études scientifiques rigoureuses ont sans doute marqué l’esprit du jeune scientifique.

La première expérience du chimiste.

À l'époque du blocus continental, sous Napoléon, l'importation de canne des Antilles devient impossible et l'Europe continentale manque de sucre. À l'instar d'autres chimistes ou agronomes européens, Christophe Mathieu de Dombasle se lance dans l'extraction et la cristallisation du sucre de betteraves, une industrie alors toute nouvelle. Le 4 décembre 1810, il achète le domaine de Montplaisir près de Vandoeuvre, dans la banlieue de Nancy, construit une usine, fait l'acquisition de parcelles complémentaires et achète les droits d'utilisation des ressources en eau, le tout pour près de 300 000 francs. La surface cultivée en betteraves atteint bientôt 100 ha et l'usine produit 30 tonnes de sucre mais tout le stock n'est pas vendu à la fin du blocus, lorsque la circulation des cannes fait chuter le prix du sucre de 12 francs/kg à 1,2 franc/kg. En 1815, la fabrique est fermée ; Mathieu de Dombasle ruiné doit 100 000 francs à ses créanciers. Au cours de cet épisode malheureux, Dombasle a fait progresser la technique d'extraction du sucre et ses propositions, négligées à l'époque, s'imposèrent par la suite. C'est également en 1810 que Mathieu de Dombasle commence à publier une brochure intitulée « Analyses des eaux naturelles par les réactifs », et qu'il fait venir de Suisse et de Belgique, plus tard d'Angleterre, divers instruments aratoires pour ses champs de betteraves. En 1817, Dombasle se fixe à Nancy et commence à publier des textes à caractère agronomique sur la cristallisation du sucre, la fabrication de l'eau-de-vie de pomme de terre, le fonctionnement de différents types de charrues...

La charrue « Dombasle ».

Mathieu de Dombasle est considéré comme un inventeur d’instruments aratoires perfectionnés, comme la charrue sans avant-train, et de pratiques nouvelles. En réalité, Mathieu de Dombasle n’invente pas une nouvelle charrue. Il perfectionne un instrument aratoire au sujet duquel les réflexions et études ont été nombreuses depuis le milieu du XVIIIe siècle. C’est dans le cadre d’une première expérience agricole, la culture de la betterave dans le but de produire du sucre, à Monplaisir que Mathieu de Dombasle est amené à s’interroger sur l’efficacité du matériel agricole utilisé. En effet, pour cultiver la betterave et obtenir des rendements satisfaisants à une époque où les engrais chimiques et les herbicides ne sont pas encore utilisés, le travail du sol est fondamental : la betterave réclame une terre fine et sans motte. Le labour doit être profond et l’opération répétée plusieurs fois pour ameublir le sol mais aussi pour éliminer les adventices. La charrue « Dombasle », qui n’a pas d’avant-train et est équipée d’un régulateur, n’est donc pas réellement, selon Fabien Knitel, une invention mais une innovation, c'est-à-dire l’adoption d’une nouveauté. Il montre que cette charrue procède à la fois de la recombinaison d’éléments observés sur la charrue lorraine traditionnelle et sur des modèles anglais mis au point dès les XIIIe et XIVe siècles. Elle repose aussi sur la réflexion et les expériences d’agronomes anglais et allemands de la seconde moitié du XVIIIe siècle, comme Small, Thaër, Fellemberg, Sinclair dont Mathieu de Dombasle connait et a traduit les écrits.

La ferme exemplaire de Roville .

Pour mettre en pratique ses études, il entreprend la fondation d'une « ferme exemplaire » à Roville. Lorsqu'il se lance dans ce projet, il a 46 ans et est déjà très endetté. Il négocie un bail avec un propriétaire nommé Berthier, qui possède 186 hectares dans un village remembré en 1770, avec des parcelles de dimensions avantageuses pour l'époque, certaines allant jusqu'à 10 ou 20 hectares. Le préfet de la Meurthe, Alban de Villeneuve-Bargemont, soutient l'opération et apporte son concours pour l'organisation d'une souscription visant à doter la ferme d'équipements convenables. Une école d'agriculture est alors installée à Roville, à la fois pour que les bonnes méthodes d'agriculture soient propagées par des disciples et pour que le fermier (Dombasle) dispose d’un peu d'argent frais via le versement de leur pension par les élèves. La ferme expérimentale et l'institut agricole entrent en fonctionnement, à partir de 1822. Le bail est de 20 ans. En 1842, les résultats sont contrastés. D'un côté, la ferme n'a dégagé que fort peu de profits. Dombasle a été sauvé de la ruine par des subventions de l'État. Après paiement de toutes ses dettes (remboursement des souscripteurs-actionnaires), il lui reste très peu. L'échec est lié à la méconnaissance des bases de la nutrition minérale des plantes qui seront découvertes en 1840 seulement par Justus von Liebig. En l'absence de ces données, Dombasle n'a pas pu accroître sensiblement ses rendements agricoles. Dans le domaine pédagogique, Mathieu de Dombasle insiste sur la spécificité de l’enseignement agricole fondé sur la pratique, l’observation et l’expérience, ce qu’il désigne par l’expression de « clinique agricole ». Le champ cultivé devient l’objet d’une description précise, associant l’observation et le langage, support à la décision. Cependant, l’observation seule ne suffit pas, l’analyse de ce qui est vu doit favoriser la compréhension de la chose observée et en déterminer l’importance pour comprendre les interactions multiples avec l’environnement. Ainsi l’agronome a-t-il les moyens de décider une modification de l’itinéraire technique, voire du système de culture, ou de les conserver ?

Ceux que l’on appelle progressivement depuis le milieu du XVIIIe siècle des agronomes (bien que le terme soit longtemps concurrencé par ceux d’« agromane » et « cultivateur » voire « agriculteur ») sont à l’origine de la structuration de l’enseignement technique agricole, en France mais aussi plus largement en Europe. Leur motivation principale relève de la lutte contre l’insécurité alimentaire. L’Europe connait encore une famine en Irlande au milieu du XIXe siècle, les rendements ne sont pas encore suffisants pour nourrir l’ensemble de la population. Les agronomes accusent les routines paysannes (accusation injuste et particulièrement infondée) et militent pour une formation technique à destination des praticiens de l’agriculture. En réalité, et c’est le cas à Roville-devant-Bayon, ce sont surtout des chefs d’exploitation qui sont formés avant tout. Il faut produire plus, donc mieux. C’est ainsi que l’enseignement agricole est l’une des origines du productivisme agricole : nécessaire et vertueux au XIXe siècle, excessif et parfois funeste depuis les années 1960-1970.

Que reste-t-il de Mathieu de Dombasle ?

Mathieu de Dombasle a donc contribué au perfectionnement d'instruments agricoles. Il a publié des ouvrages utiles. Il a formé des élèves et disciples qui, eux-mêmes, ont développé ses idées. Il a impulsé l'enseignement supérieur agronomique français. Plus encore, étant doté d'une particule (« de » Dombasle) et héritier d'une grande lignée, il n'a pas hésité à devenir simple fermier montrant ce que pouvait avoir « d'honorable la profession d'agriculteur ». C'est donc lui qui a lancé la mode de ces notables-agriculteurs, fiers d'être les deux à la fois, et si caractéristiques du milieu du XIXe siècle.

Documents ayant servi à l’élaboration de cet article :

Fabien Knittel. Mathieu de Dombasle. Agronomie et Innovation 1750-1850.

Fabien Knittel. Mathieu de Dombasle. Agronomie et Innovation 1750-1850.

On trouvera l’ensemble des écrits de Fabien Knittel à l’adresse suivante :

https://cv.hal.science/fabien-knittel

Quelques écrits de Mathieu de Dombasle :

Théorie de la charrue, 1821

Annales agricoles de Roville ou mélanges d'agriculture, d'économie rurale et de législation agricole. Tome 1 à 8 in-8°. Librairie Huzard, Treuzel et Wurtz, Paris, 1824-1832

Instruction sur la distillation des grains et pommes de terre, 1827

Des impôts dans leurs rapports avec la production agricole, Paris, Imprimerie de Mme Huzard, 1829, 176 p. lire en ligne [archive]

Notice sur l'araire ou charrue simple, 1830

Des droits d’entrée sur les laines et sur les bestiaux, avec des considérations sur les effets des droits de protection en général, et sur la situation particulière de l’agriculture française relativement à l’industrie des troupeaux, Paris : Mme Huzard, 1834, in-8°, 49 p.

Cliquez ici pour télécharger l'article

Christophe-Mathieu-de-Dombasle-fait-partie-de-ces-agronomes-du-XIXe--me.pdf

Fridtjof Nansen : Explorateur et défenseur des réfugiés.

C’est une double vie qu’a vécue Fridtjof Nansen. Il connut d’abord la célébrité grâce à ses expéditions polaires. En avril 1895, il échoue d’un cheveu à être le premier à atteindre le pôle Nord, mais il établit un nouveau record d’approche. Mais en 1906, à la suite de la séparation des royaumes de Suède et de Norvège, il est nommé ambassadeur de l’État norvégien à Londres. En 1920, le gouvernement norvégien le nomme président de la délégation norvégienne auprès de la Société des Nations (SDN, ancêtre des Nations unies basée à Genève), ce qu’il restera jusqu’à sa mort en 1930. La SDN le charge aussitôt de la première mission humanitaire d’envergure qu’elle met sur pied : le rapatriement de 450 000 prisonniers de guerre. En 1921, il devient ainsi le premier « Haut-Commissaire pour les réfugiés » de la SDN. La question la plus brûlante est alors celle des réfugiés de l’ancien Empire russe fuyant la révolution d’Octobre, car un décret soviétique du 15 décembre 1922 a révoqué la nationalité de tous les émigrés qui sont donc devenus apatrides. L'essentiel de la tâche consistait à procurer à ces réfugiés des papiers d'identité reconnus, qui leur conféreraient non seulement un statut mais aussi la possibilité d'obtenir un passeport. Nansen proposa que soient délivrés des certificats portant les informations les plus importantes concernant leurs titulaires.Nombre de gouvernements acceptèrent de reconnaître le passeport « Nansen ». Des milliers de personnes purent donc traverser les frontières et aller s'installer dans le pays de leur choix. Nansen lui-même prit contact avec différents gouvernements et les persuada d'accueillir des quotas de réfugiés.

Une jeunesse au grand air.

Fils d'un avocat à la Cour suprême de Norvège, Fridtjof Nansen est né en 1861 à Store-Fröen, près d'Oslo. Selon les normes habituelles, et très certainement celles de l'époque, il eut une enfance privilégiée. La famille ne fut jamais hantée par le spectre de la pauvreté qui menaçait à cette époque. Du grand air, il en aura durant les premières années de sa vie. A seulement 18 ans, il bat le record du monde de patinage sur la distance d’un mile (1,6 Km) et, l’année suivante, il gagne le championnat national de ski de fond, un exploit qu’il répétera à onze reprises. Les aptitudes et les intérêts de Nansen étaient si variés qu'il lui fut difficile de choisir quelles études entreprendre à l'Université d'Oslo. Même si la physique et les mathématiques lui étaient les plus naturelles, il pensait que des études de zoologie le mettraient en contact plus direct avec la nature. C'est donc ce qui décida de son choix. L'océanographie, matière dans laquelle il allait se distinguer, n'en était encore qu'à ses timides débuts. En 1882, il débute ses premières explorations de la faune arctique au bord du navire phoquier, le Viking. C’est à son bord qu’il démontre que, contrairement à l’hypothèse en vigueur, la glace de mer se forme sur la surface de l’eau plutôt qu’en dessous. C’est aussi à bord du Viking qu’il devient un très bon tireur et qu’en un jour, il abat avec son équipe pas moins de 200 phoques. Heureusement, ce n’est pas ce que l’Histoire retient de lui.

Le pôle Nord comme but suprême.

C'est au Groenland que Fridtjof Nansen accomplit le premier de ses exploits, en traversant la grande île de l'est à l'ouest. L'explorateur s'était entraîné, durant maints hivers à la pratique du ski et il avait également fait campagne à bord de phoquiers dans les mers arctiques. Nansen était, d'ailleurs, d'une résistance physique à toute épreuve et, il était le plus apte à affronter les périls du pôle. Cette traversée de l'Islandsis, dont on ignorait complètement les mystères, établit, à juste titre, la réputation du jeune voyageur. La préparation soigneuse de cette expédition et l'énergie avec laquelle elle fut menée, montrèrent d'emblée que l'on avait affaire à un explorateur de grande classe. Nansen n'était pas homme à se reposer sur ses lauriers. Il continuait à être préoccupé par le morceau de bois à la dérive qu'il avait observé sur un banc de glace au large du Groenland. D'autres preuves de l'existence d'un courant maritime de direction est-ouest étaient apparues lorsque des débris provenant de l'équipement de la « Jeanette », un navire américain qui avait sombré au nord de la Sibérie en 1879, avaient été découverts au large du Groenland. Nansen était convaincu qu'ils avaient suivi un courant arctique qui devait se diriger de la Sibérie vers le pôle Nord et, de là, vers le Groenland. Nansen avait pour projet de construire un navire suffisamment solide pour résister aux pressions de la glace, et de mettre le cap sur le nord en partant de la Sibérie, jusqu'à ce que le navire soit pris dans la banquise. Il resterait à bord avec son équipage pendant que le bateau dériverait avec le courant vers le pôle, puis vers l'ouest en direction du Groenland. Nansen exposa sa théorie à la Société norvégienne de Géographie ainsi qu'à la Société royale de Géographie à Londres. Son projet fut accueilli par les érudits avec une méfiance qui avait de quoi décourager : ils doutaient que la construction d'un tel navire fût possible, et déclarèrent que ce projet était suicidaire. Face au scepticisme des scientifiques, Nansen mobilise l'opinion et organise des levées de fonds en Norvège. Nansen choisit Colin Archer, un architecte naval renommé en Norvège, pour concevoir et construire un navire adapté à l'expédition prévue. En utilisant certaines essences de bois particulièrement résistantes et un système complexe de traverses et entretoises sur toute la longueur, Archer construit un navire d'une robustesse extraordinaire. Sa coque arrondie est conçue de sorte qu'il n'y ait rien sur lequel la glace puisse avoir une emprise, et la quille, également arrondie, fait que le navire devrait être soulevé par la pression des glaces au lieu d'être broyé comme tant d'autres. Les performances de vitesse et de manœuvrabilité sont secondaires devant l'obligation de réaliser un vaisseau sûr et suffisamment chaud pour supporter leur confinement prolongé, il fut baptisé le Fram. Nansen choisit douze hommes pour son expédition, dont Otto Sverdrup qui avait fait avec lui la traversée du Groenland et qui était maintenant capitaine. En juin 1893, l'expédition quitta Christiania (aujourd'hui Oslo) emportant à son bord six années de provisions et huit années de combustible. Nansen estimait que l'expédition durerait deux ou trois ans, mais, fidèle à sa nature, il ne voulait pas risquer de mettre en péril la vie d'autrui.

Après avoir suivi les côtes de Norvège, le Fram mit le cap vers l'est et suivit pendant un certain temps les côtes de Sibérie ; puis ce fut le cap sur le nord, et nos explorateurs atteignirent la banquise le 20 septembre. Ils retirèrent l'hélice et le gouvernail, et le Fram fut préparé pour sa longue dérive vers l'ouest à travers les glaces. Les prophètes de malheur eurent tort, et les calculs de Nansen s'avérèrent exacts. Durant trois années, en effet, le « Fram » pris dans le pack, résista aux pressions de la glace ; entré dans la banquise aux abords de l'archipel de la Nouvelle Sibérie, il en sortit à l'ouest du Spitzberg après un capricieux voyage en zig-zag, au cours duquel il avait couvert des centaines et des centaines de kilomètres.

Sur un point cependant, les prévisions ou plutôt les espérances de l'explorateur s'étaient révélées illusoires, le «Fram» n'était pas passé à proximité immédiate du pôle. C'est alors que Nansen donna toute la mesure de son courage, frisant, il faut bien dire, la témérité. En mars 1895, aux abords du 84° de latitude, il quitta le navire, accompagné du lieutenant Johansen, afin de tenter d'atteindre à pied, avec des traîneaux à chiens, le point le plus septentrional de notre globe. L'entreprise était d'une audace folle, pourtant elle réussit. Ayant atteint la latitude Nord de 86 degrés et 14 minutes, le point le plus près du pôle que l'homme ait jamais atteint, ils décidèrent de faire demi-tour et de gagner la terre François-Joseph[1].

De retour sur la terre ferme norvégienne, Fridtjof Nansen est accueilli en héros populaire par la population. Scientifique reconnu et considéré comme l’un des plus éminents citoyens de son pays, sa renommée lui ouvre les portes de la diplomatie et des relations internationales dès 1905. C’est toutefois au sortir de la Première guerre mondiale qu’il deviendra un humaniste convaincu, sans doute marqué par l’horreur de plus de quatre années de guerre.

Diplomate de premier rang.

En aout 1905, le divorce entre la Suède et la Norvège est consommé. Il devient alors ambassadeur de Norvège à Londres. Sa tâche principale est de travailler avec les représentants des grandes puissances européennes pour établir un traité qui garantirait l'intégrité de la position de la Norvège. Nansen, populaire en Angleterre, s'entend bien avec le roi Édouard VII du Royaume-Uni, mais il trouve ses fonctions « frivoles et ennuyeuses ». Le traité est signé le 2 novembre 1907 et Nansen considère sa tâche terminée.

La Première Guerre mondiale mit brutalement fin à toute recherche océanographique ou expédition scientifique pendant plus de quatre ans. La Norvège resta neutre, mais elle éveilla chez Nansen le dégoût de cette tuerie inutile. Au début des années 1920, Nansen fait partie de ceux qui s'enthousiasment pour la diplomatie wilsonienne. C'est un fervent partisan de la Société des nations (SDN) fondée en 1919, dans laquelle il voit un parlement international des nations et un espace diplomatique pour les petits États et les pays neutres. Tenant de la sécurité collective, il devient le président de la Ligue norvégienne de la SDN et le délégué de son gouvernement à la première assemblée générale de la Société qui se tient à Genève en 1920.

Au secours des prisonniers de guerre

En 1919, les négociations diplomatiques sont enrayées à cause de l’isolement de la Russie. En conséquence, des centaines de milliers de prisonniers de guerre sont bloqués au fin fond de la Sibérie. Théoriquement libres, ces anciens soldats ne disposaient ni des transports, ni des ressources pour rentrer chez eux. Le CICR[2] entame les négociations et organise le rapatriement d’une partie de ces hommes, exclus des accords internationaux.

Très vite, face à l’ampleur de la tâche, le CICR interpelle la naissante Société des Nations, l’ancêtre de l’Organisation des Nations Unies (ONU). En 1920, celle-ci crée l’office du Haut-commissaire aux prisonniers de guerre dont l’écrasante responsabilité revient à Nansen, qui connaît bien les régions polaires et qui possède une neutralité très appréciée dans un contexte de rupture des relations entre la Russie et le reste du monde.

Dès le mois de mai 1920, Nansen et le CICR mettent leurs forces en commun. Le premier négocie avec les gouvernements l’ouverture des routes de la Baltique. Le second, avec le concours des Croix-Rouge américaine et scandinave, organise les voyages.

En moins de deux ans, cette action conjointe permettra à près de 300 000 anciens prisonniers de guerre de regagner leur patrie et leur famille, échappant ainsi à une mort certaine.

Le passeport Nansen.

La notion d’ «apatridie », aussi ancienne que celle de la nationalité, devient dans ces mêmes années une réalité sociale qui dépasse la simple anomalie juridique pour désigner les hommes et les femmes, de plus en plus nombreux, sans État ou sans nationalité. Leur apparition massive est engendrée par des pratiques de déchéances forcées et automatiques de la nationalité pour des motifs d'appartenance à des partis, des classes, des nationalités ou des religions. Ce conditions exécrables vont concerner plusieurs millions de Russes et d'Arméniens interdits de retour, déchus de leur nationalité et qui voient leurs biens meubles et immeubles spoliés. Ce recours à une procédure de dénationalisation marque un tournant dans les rapports entre l'État et les individus, où le principe d'homogénéité nationale ou idéologique est conduit à l'extrême. Le système des passeports apparu à la suite de la Première Guerre mondiale assujettit tout déplacement d’un État à un autre à la détention de titres internationalement reconnus délivrés par les gouvernements. Nansen, qui doit rapatrier des centaines de milliers de réfugiés, cherche donc à leur faire obtenir autant un statut juridique protecteur que l’autonomie de subsistance. Il a été le premier à comprendre que l’un des principaux problèmes très concrets des réfugiés était l’absence de documents d’identité internationalement valides, ce qui faisait notamment obstacle au dépôt des demandes d’asile. Sa réponse sera le « passeport Nansen », premier instrument juridique de protection internationale des réfugiés. Ce « passeport Nansen » est un document d’identité, rédigé en français et dans la langue du pays d’accueil, qui a été reconnu dès 1924 par 38 États (dont la France), permettant aux réfugiés apatrides de passer les frontières. Imaginé en 1921, il a été créé comme certificat d’identité et de voyage le 5 juillet 1922 par la conférence internationale de Genève grâce à Nansen qui créa « l’Office international Nansen pour les réfugiés ».

La Croix-Rouge internationale et plusieurs États ont également demandé à Fridtjof Nansen d’organiser un programme d’aides pour des millions de victimes de la famine russe des années 1921 et 1922. Nansen obtint alors le prix Nobel de la paix en 1922, et utilisa l’argent du Prix pour financer une aide humanitaire à l’Ukraine. L’Office international Nansen pour les réfugiés a lui aussi reçu ce Prix Nobel de la paix en 1938. Le statut définitif du « passeport Nansen » a été fixé par la Convention de Genève du 28 octobre 1933. Au total, entre les deux guerres mondiales près de 450 000 passeports Nansen ont été octroyés.

Après la Deuxième Guerre mondiale, la dénomination de « passeport Nansen » a été officiellement remplacée par celle de « Titre de voyage », mais elle a continué à être employée dans le langage administratif courant. Comme un hommage certes, mais aussi comme une trace d’un temps où la protection des réfugiés n’était pas un sujet secondaire dans le « concert des nations ».

Référence pour cet article :

- Dubois, J. (2016) . Le « passeport Nansen », première protection des réfugiés dans l’histoire du droit international. Après-demain, N ° 39, NF(3), 48-48. https://doi.org/10.3917/apdem.039.0048.

- https://agora.qc.ca/dossiers/fridtjof_nansen ;

- https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1930_num_39_220_10166?q=nansen

- https://www.lhistoire.fr/un-passeport-pour-les-apatrides

Cliquez ici pour télécharger

Quand la Russie colonisait l’Amérique.

Le 6 juillet 1922, le président de la chambre basse du Parlement russe a menacé de reprendre l'État de l'Alaska si les États-Unis saisissaient ou gelaient leurs avoirs à l'étranger. Cela fait plusieurs années que le sujet d'une Alaska russe est abordé dans les médias, ces territoires faisaient autrefois partie de l'Empire russe. Ces provocations, brandies pour « réveiller le patriotisme [...] et exciter les velléités nationalistes » de la population russe selon Carole Grimaud Potter, professeure de géopolitique russe ont eu l'effet escompté. Aussitôt, une campagne intitulée "l'Alaska est à nous" a été conçue sur les réseaux sociaux. Des panneaux publicitaires floqués du même slogan ont même été installés dans la ville sibérienne Krasnoïarsk. La Russie est coutumière du fait. Elle fait part de son souhait de voir le drapeau russe flotter au-dessus du plus grand État américain. Depuis une dizaine d'années, le sujet est régulièrement abordé dans les médias russes. Cela fait plus de deux ans que Vladimir Poutine mène en Ukraine une guerre qui devait restaurer en partie les frontières de l’empire russe. Mais il est une frontière de ce même empire dont on parle rarement. Une frontière située sur un autre continent, en Amérique du nord, et qui s’étendait de l’Alaska aux environs de San Francisco. Si ces prétentions relèvent de l’incantation, elles ne naissent pas d’un pur fantasme propagandiste. Elles s’appuient bien sur des faits historiques reconnus et étudiés : à savoir que la Russie a tenté, au cours des XVIIIème et XIXème siècle de s’implanter en Alaska mais également tout au long de la côte pacifique d’Amérique du Nord.

Béring, le précurseur.

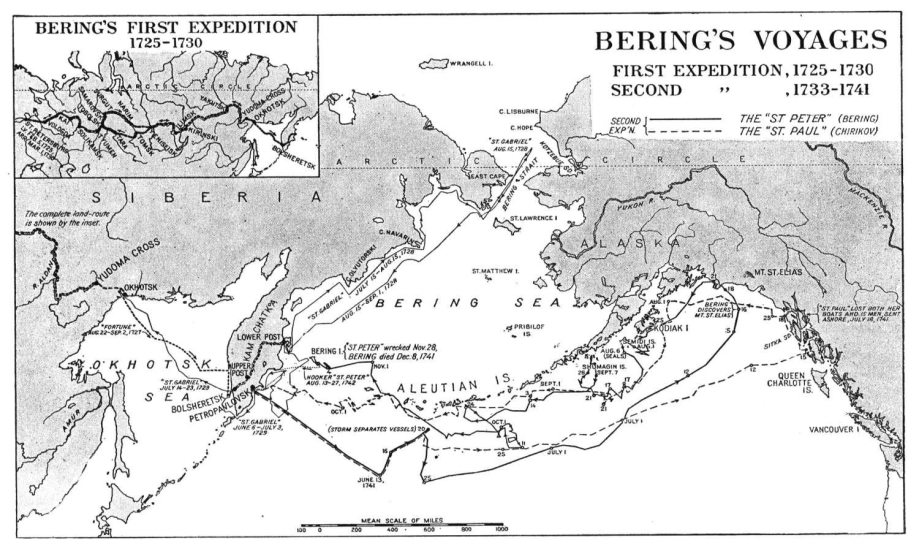

En 1725, Pierre le Grand charge Béring d'une mission présentant un enjeu de puissance capital pour la Russie : voir s'il est possible d'atteindre le continent américain par son versant occidental. À l’origine de cette colonisation, il y a l’expansionnisme des tsars successifs et un attrait pour les fourrures du Pacifique, en particulier celle des loutres de mer. La disparition de ces dernières et le coût du maintien de possessions si lointaines finissent par mettre fin à l’établissement russe en Amérique, suspendant une histoire à même d’inspirer de nombreuses uchronies. Les acteurs en sont principalement les trappeurs, qui vont chercher des fourrures toujours plus loin, poussés par l'extinction des proies (en premier lieu la zibeline) dans leurs zones de chasse habituelles. L'État n'est donc pas à l'origine de ce mouvement, il se contente d'être présent à titre de percepteur à partir de la fin du XVIe siècle, en réclamant un impôt sur les fourrures. Cette conquête a lieu à un rythme lent, par voie fluviale puis navale plutôt que terrestre : les trappeurs se réunissent en commandos et descendent les fleuves puis empruntent leurs affluents sur des radeaux, s'enfonçant davantage encore en Sibérie. A l'origine de l'expédition de Béring, il y a une visite de Pierre le Grand à Paris en 1717. Les géographes français lui demandent s'il y a un passage pour gagner l'Amérique par le nord. En effet, les cartes de l'époque sont très fantaisistes. Certains imaginent que les deux continents sont reliés, d'autres qu'un détroit les sépare. Pierre le Grand comprend que, s'il ne monte pas une expédition pour le vérifier, ce seront d'autres nations qui prendront l'avantage. Ses préoccupations sont donc à la fois géopolitiques, économiques et intellectuelles. En 1725 il nomme Vitus Béring, un capitaine danois recruté par la Russie, à la tête de cette entreprise. Pierre le Grand meurt quelques semaines plus tard, mais sa veuve Catherine Ier donne son accord pour poursuivre l'expédition. L’expédition, à laquelle participent 25 hommes, part en 1725 et parcourt 6 000 km pour atteindre Okhotsk, sur la côte Pacifique, au bout de deux ans. De là, ses membres passent en bateau sur la péninsule du Kamtchatka puis, en 1728, ils prennent la direction du nord. À bord du Saint-Gabriel, Béring atteint l’île Saint-Laurent, au large de l’Alaska, et traverse même le détroit qui porte son nom, mais le brouillard empêche les expéditionnaires de voir la terre du côté américain. Béring en conclut que l’Asie et l’Amérique ne sont pas reliées, étant donné qu’à ce moment, d’après ses estimations, « la terre ne s’étend pas vers le nord, et on ne peut voir aucun territoire au-delà du Tchoukot, ou de l’est ». Lorsque Béring revient à Saint-Pétersbourg, en 1730, il s'attend à être reçu avec les honneurs, mais, entre-temps, c'est une autre impératrice, Anne Ier, qui a pris le pouvoir. Autant dire que l'expédition n'est plus à l'ordre du jour !

Déçu, Béring n'a alors de cesse de vouloir repartir, bien décidé cette fois à mettre le pied en Amérique. Béring va alors proposer deux projets d'actions vers la Sibérie. Le premier est un plan de colonisation dont les objectifs principaux seraient la christianisation des Yakoutes[1] et la remise en ordre de l'administration chargée de lever le yassak, l'impôt tsariste.

La deuxième proposition est plus ambitieuse encore et c'est celle-ci qui l'intéresse. Il souhaite lancer une grande offensive exploratoire vers les limites nord et est de l'empire. Les grandes lignes de la Grande Expédition Nordique, comme elle sera appelée plus tard, consistent à cartographier les côtes de l'Alaska, le nord du Japon, les îles Kuriles et la côte arctique de la Sibérie entre l'embouchure de l'Ob et celle de la Lena.

La tsarine répond positivement à ses projets et charge Béring de mettre sur pied les différentes phases de l'exploration de la Sibérie. Contrairement à la première, elle a une importante dimension scientifique. Plusieurs jeunes savants de haut rang accompagnent Béring, notamment les Allemands Gerhard Friedrich Müller et Johann Georg Gmelin. Un autre Allemand, Georg Wilhelm Steller, se joint à l'expédition en qualité de médecin personnel de Béring. C'est un véritable fou de sciences, exalté, au caractère parfois difficile, mais remarquable scientifique : il multiplie les études exhaustives sur toutes les nouvelles espèces animales ou végétales qu'il croise sur son chemin tout en échafaudant d'audacieuses hypothèses - qui souvent se révéleront extrêmement pertinentes. Sa productivité semble ne pas avoir de limite. Deux navires sont construits dans la baie de Petropavlosk : le Saint Paul, qui sera commandé par la capitaine Tshirikov et le Saint Pierre par Béring. Les deux navires quittent le Kamtchatka début juin. Ils se dirigent vers des terres indiquées sur les cartes sous les noms de Gamaland et Compagniland. Ils n'en trouveront jamais trace. Les deux bâtiments se trouvent rapidement séparés lors d'une tempête, ils ne se retrouveront jamais.

Le 16 juillet 1741, le jour de la St Elias, le St Pierre entre dans une baie abritée : au loin des sommets enneigés dont l'actuel mont St Elias qui culmine à plus de 6000 mètres, baptisé à l'occasion et des forêts à perte de vue. Béring vient d'aborder en Alaska. Il ne donnera que quelques heures à Steller pour décrire l'Amérique du Nord. Le naturaliste récolte des plantes, décrit les paysages, découvre un campement autochtone. Après 6 heures passées à terre, l'ordre de retour est donné : 8 ans de voyage épuisant pour 6 heures d'exploration terrestre.

Le retour sera une navigation difficile dans le brouillard et les tempêtes des îles Aléoutiennes. Une rencontre avec des Aléoutes sera l'un des moments forts de ce périple. Steller décrit les embarcations, les vêtements, le comportement de ces hommes inconnus.

À bout de force, Béring ne met plus les pieds sur le pont. Le reste de l'équipage endur les douleurs liées au scorbut à l'exception de Steller qui se nourrit de plantes antiscorbutiques récoltées en Alaska.

L'équipage décimé, à bout de force, sans vivre et sans eau jette l'ancre dans une baie le 7 novembre. Les marins pensent avoir échoués sur une plage du Kamtchatka, ils viennent en faits d'atterrir sur une île inconnue, la future île Béring. Deux jours plus tard, un premier débarquement de malades a lieu. Deux semaines passent et une tempête effroyable jette définitivement le St Pierre à la côte. Le 8 décembre 1741, Ivan Béring meurt d'épuisement.

Les survivants pourront rejoindre le Kamtchatka durant l'été 1742 après un hiver à se nourrir d'otaries, loutres, renards polaires et lagopèdes. Ils ont pu reconstruire un bateau avec les restes du St Pierre. À leur retour, les informations recueillies, la cartographie et les peaux de loutres de mer, la plus belle et la plus chère fourrure au monde, donnent l'impulsion pour l'établissement des Russes en Alaska.

Les suites de l’expédition Béring.

Après plusieurs années d'expéditions « sauvages » vers le nord-est, les marchands russes vont se coaliser pour défendre leurs intérêts. L'un d'entre eux, Grigori Chelikhov, particulièrement entreprenant, demande à l'État de fonder une compagnie nationale et d'en financer les activités dans le Pacifique Nord, afin d'y mettre en place un monopole russe. Mais la tsarine Catherine II, gagnée aux idées libérales, est par principe opposée à l'idée de monopole et Chelikhov meurt avant de voir la concrétisation de ce projet. Il sera repris par sa jeune veuve Natalia, une femme d'une énergie rare, qui, aidée de son second Nikolaï Rezanov, entame une intense activité de lobbying auprès de la Cour.

La Compagnie russo-américaine (RAK) est finalement créée en 1799 par Paul Ier, le fils de Catherine II qui lui concède un privilège de vingt ans. Le tsar et des grandes familles y prennent des actions, et la RAK devient une puissante compagnie, qui développe de nombreux comptoirs sur les rives du Pacifique. Puis, rapidement, les progrès de la colonisation marquèrent le pas, en raison des rigueurs du climat, de la longueur des communications avec la métropole et de la difficulté d’entrer en contact avec les populations locales, surtout les Tlingits, particulièrement réticents à l’égard des Russes. Il est vrai que le manque de prêtres orthodoxes retarda leur christianisation, au moment où apparaissaient les premières difficultés économiques, liées à la raréfaction des animaux à peaux, castors, ours, phoques, renards polaires..., victimes d’une chasse trop intensive. La compagnie tenta une diversion en direction du sud, en implantant, en 1812, un poste sur la côte de ce qu’on appelait la Nouvelle-Albion, nom donné à la partie septentrionale de la Californie alors espagnole. La raison officielle de la création de Fort Ross était la nécessité de procurer aux colons de l’Alaska de la nourriture fraîche en viande et légumes. Des terrains cédés sans difficultés par les Indiens permirent en effet l’établissement de cultures et l’élevage du bétail. Mais ni le gouvernement espagnol ni les missions franciscaines n’avaient été consultés sur cette prise de possession. En fait, la chasse au phoque et la pêche se révélèrent plus profitables que la culture ou l’élevage, si bien que l’enclave de Fort Ross ne remplit jamais son rôle de centre nourricier, tout en demeurant une épine dans une terre réclamée par le Mexique qui s’était substitué à l’Espagne. Ayant perdu tout intérêt dans cette entreprise, talonnée par le gouvernement mexicain, la Compagnie finit par vendre Fort Ross, en 1835, à John Sutter, cet immigré suisse, devenu citoyen mexicain, qui avait reçu de larges concessions de terres au confluent du Sacramento et de l’American River, où il fonda New Helvetia. C’est là que furent découvertes treize ans plus tard les pépites d’or qui provoquèrent la ruée vers la Californie.

L’Alaska devient « américaine ».

La glace constituait le principal article d’exportation de l’Alaska dans les années cinquante : 20 500 tonnes de 1852 à 1860, représentant une valeur globale de 122 000 dollars. Cette nouvelle orientation contraignit la Russian American Company à construire à Sitke et à Kodiak des installations de stockage. En comparaison, les exportations d’autres marchandises représentaient peu de choses. L’économie de l’Alaska, fondée sur une mono-production, était devenue entièrement dépendante de la Californie. En 1856 la Russie sort vaincue de la guerre de Crimée. Elle n'a pas les moyens de se maintenir dans les deux territoires. Depuis quelques années, les Russes se sont pourtant rendu compte qu'il y avait de l'or en Alaska, mais cette découverte amène son lot d'ennuis en perspective : des orpailleurs venus du Canada s'introduisent illégalement dans l'Amérique russe et arment les Indiens. Les Russes sont conscients du fait qu'ils ne pourront pas défendre une terre si éloignée ; ils préfèrent prendre les devants et la vendre avant qu'on ne la leur prenne.

Les négociations russo-américaines furent amorcées en 1866 et elles aboutirent l’année suivante. Ratifié par le Sénat le 10 avril 1867, le traité de cession fixait le prix à 7,2 millions de dollars, soit l’équivalent de trois saisons de chasse. La presse américaine soutint majoritairement ce traité dont la négociation provoqua par ailleurs des tensions avec le Congrès, tenu à l’écart de cette affaire. Les élus américains manifestèrent leur mauvaise humeur en tardant à voter les fonds, et ce jusqu’à l’entrée en possession de l’Alaska (18 octobre 1867). Depuis l’achat de l’Alaska, longtemps territoire fédéral avant d’accéder au statut d’État fédéré (1959), les États-Unis disposent d’un poste avancé face au Nord-Est asiatique et d’une façade sur l’Arctique. Mais en 1867, le Pacifique Nord ne constituait pas un « lac américain », moins encore l’océan Pacifique (le « Grand Océan »), pris dans son ensemble. Déjà amorcée, l’expansion américaine dans le Pacifique s’accéléra à la fin du XIXe siècle, au moment de la guerre hispano-américaine de 1898 (voir notamment le rattachement de l’archipel d’Hawaï).

Quant à l’Alaska, il devint donc un État militaire de première importance, face à l’URSS, le détroit de Bering constituant une ligne de partage Est-Ouest dans le contexte de la Guerre froide (la « guerre de Cinquante Ans »).

Que reste-t-il de l’Amérique russe ?

L’ancienne capitale Novoarkhangelsk, devenue Sitka, est désormais une ville de 9 000 habitants, au bord d’un golfe pittoresque, entourée de forêts de cèdres et de pins. L’endroit préféré des touristes, c’est le lac des Cygnes, tout proche. Afin d’attirer du monde grâce au « véritable esprit russe » des lieux, les pouvoirs publics ont consacré plus de 2 millions de dollars à restaurer la maison de l’évêque russe, construite en 1842. Ce bâtiment historique est entouré de maisons contemporaines appartenant à de nouveaux riches américains. Sur les portails, on peut lire des annonces semblables à celles qui s’affichent autour de Moscou : « Datcha à louer », avec le mot « datcha » écrit soit en caractères russes, soit en lettres latines. Dans l’église, on chante en russe, en anglais, en tlingit et en inuit. Tous les fidèles sont des « Créoles »,descendant d’hommes arrivés en Alaska au temps du premier gouverneur de cette Amérique russe, Alexandre Baranov. A cette époque, beaucoup de chasseurs et de chercheurs d’or russes prenaient pour femmes des Inuits et des Aléoutes. Il fut un temps où les aventuriers russes qui vivaient ici chassaient la loutre et le ragondin, coulaient des canons, lavaient de l’or et construisaient des navires destinés à conquérir les océans. Aujourd’hui, l’Amérique russe est devenue une marchandise, et, quoi que l’on prétende au sujet de l’intérêt faiblissant du Yankee moyen envers la Russie, cette marchandise se vend très bien. Les croisiéristes en sont particulièrement friands. Il y a trente-cinq ans, plusieurs femmes décidèrent sur un coup de tête de créer, à Sitka, une compagnie de danse russe. Depuis, les Danseuses de Novoarkhangelsk donnent trois représentations par jour pour les croisiéristes. En dansant Kalinka ou la Ronde de l’Oural, ces entreprenantes Américaines gagnent aujourd’hui nettement plus que leurs maris incrédules. Lorsque la saison des croisières se termine en Alaska, elles continuent à initier les croisiéristes à la culture russe, mais sous le soleil de la Caraïbe.

Les documents de bases de cet article sont les suivants :

https://www.courrierinternational.com/article/2004/11/18/rousskaia-alaska

https://desk-russie.eu/2024/01/27/la-russie-et-l-alaska.html

https://www.lhistoire.fr/un-pied-en-amérique

Cliquer ici pour télécharger l'article :

Quand-la-Russie-colonisait-l.pdf

[1] Les Iakoutes (ou Yakoutes), qui se nomment eux-mêmes Sakha, sont un peuple turcique sibérien de la fédération de Russie, majoritaire dans la république de Sakha (Iakoutie), l’une des zones habitées les plus froides du globe, au nord-est de la Sibérie.

Capitaine James Cook : un mousse devenu explorateur

Bougainville n’avait pas encore terminé son premier voyage, lorsque Cook entreprend le sien. Il hisse les voiles en direction du Pacifique le 26 août 1768. Il entame le premier d’une série de trois de voyages, lui aussi, à la recherche de l’hypothétique continent austral. Tous les trois se déroulèrent dans le Pacifique, les océans Atlantique et Indien n’étant que des voies d’accès à la Mer du Sud. Le premier voyage (1768-1771) a d’abord un but scientifique : observer le transit de Vénus[1] qui devait se produire le 3 juin 1769 et explorer le Pacifique Sud à la recherche de l’hypothétique continent. Au cours de son premier voyage, Cook avait démontré que la Nouvelle-Zélande n'était rattachée à aucune terre et estimé la taille de l'Australie. Mais, les membre de la Royale Society étaient cependant toujours persuadés de l’existence d’un continent plus grand, qui devait se trouver plus au sud. Ce fut donc le but du deuxième voyage (1772-1775). Cook poursuivit son exploration de la zone Antarctique. En janvier 1774, il écrit qu'il voulait aller « … plus loin qu'aucun homme n'est allé avant moi, mais aussi loin qu'un homme puisse aller ». Pour le troisième voyage, il s’agit plus de courir après la chimère du continent austral, mais de découvrir le passage du Nord-Ouest. Il espérait découvrir la route qui contournerait l’Amérique du Nord et déboucherait sur les richesses de l’Orient. La carte le dit clairement : la route par l’Arctique est de loin la plus courte. Cook n’y parvint pas. Il trouva même la mort au cours de ce dernier dans des conditions qui font encore aujourd’hui polémique. Son héritage colossal peut être attribué à son grand sens marin, des aptitudes poussées pour la cartographie, son courage pour explorer des zones dangereuses afin de vérifier l’exactitude des faits rapportés par d’autres, sa capacité à mener les hommes et à se préoccuper de leur condition sanitaire dans les conditions les plus rudes, ainsi qu’à ses ambitions, cherchant constamment à dépasser les instructions reçues de l’Amirauté.

Commis de ferme devenu marin.

James Cook est issu d'une famille relativement modeste, fils de James Cook, valet de ferme d'origine écossaise et de Grace, anglaise. Il est né à Marton dans le North Yorkshire, ville aujourd'hui rattachée à Middlesbrough. Il fut baptisé à l'église locale de St Curthberts Ormesby, où son nom figure au registre des baptêmes. La famille, comptant alors cinq enfants (les époux Cook en auront neuf), s'établit ensuite à la ferme Airey Holme à Great Ayton . L'employeur de son père finança sa formation à l’école primaire. À l’âge de 13 ans, il commença à travailler avec son père dans la gestion de la ferme.

En 1745, alors âgé de 17 ans, Cook fut placé en apprentissage chez un mercier de Staithes, village de pêcheurs. Selon la légende, Cook sentit pour la première fois l'appel de la mer en regardant par la fenêtre du magasin. Au bout d'un an et demi, William Sanderson, le propriétaire de l'entreprise, décréta que Cook n’était pas fait pour le commerce et le conduisit au port de Whitby où il le présenta à John et Henry Walker, quakers faisant commerce du charbon et propriétaires de plusieurs navires. Cook fut engagé comme apprenti de la marine marchande sur leur flotte. Il passa les années suivantes à faire du cabotage entre la Tyne et Londres. Parallèlement, il étudia l'algèbre, la trigonométrie, la navigation et l'astronomie.

Une fois ses trois ans d'apprentissage terminés, Cook travailla sur des navires de commerce en mer Baltique. Il monta rapidement en grade et, en 1755, se vit proposer le commandement du Friendship. Il préféra cependant s'engager dans la Marine royale. La Grande-Bretagne se préparait alors à la future guerre de Sept Ans et Cook pensait que sa carrière avancerait plus vite dans la marine militaire. Cela impliquait toutefois de recommencer au bas de la hiérarchie et c’est comme simple marin qu'il s’engagea à bord du HMS Eagle, sous le commandement du Capitaine Hugh Palliser. Il fut rapidement promu au grade de Master's Mate. En 1757, après deux ans passés au sein de la Navy, il réussit son examen de maîtrise lui permettant de commander un navire de la flotte royale.

A la découverte des mondes océaniens.

En novembre 1767, la Royal Society crée une commission sur le Transit de Vénus. La décision est prise d’envoyer des observateurs dans la baie d’Hudson, au Cap Nord en Norvège et dans l’océan Pacifique. En 1768, la Royal Society charge James Cook, à bord du HMB Endeavour, d’explorer l'océan Pacifique sud avec pour principales missions l'observation du transit de Vénus du 3 juin 1769 et la recherche d'un hypothétique continent austral. L'Endeavour est un trois-mâts carré du même type de ceux que Cook a déjà commandés, embarcation solide et idéale en termes de capacité de stockage ainsi que pour son faible tirant d'eau, qualité indispensable pour s'approcher des nombreux récifs et archipels du Pacifique. Après avoir passé le cap Horn, il débarque à Tahiti le 13 avril 1769, où il fait construire un petit fort et un observatoire en prévision du transit de Vénus. L’observation, dirigée par Charles Green, assistant du nouvel astronome royal Nevil Maskelyne, a pour but principal de recueillir des mesures permettant de déterminer, avec davantage de précision, la distance séparant Vénus du Soleil. Une fois cette donnée connue, il serait possible de déduire la distance des autres planètes, sur la base de leur orbite. Malheureusement, les trois mesures relevées varient bien plus que la marge d'erreur anticipée ne le prévoyait. Lorsque l'on compare ces mesures à celles effectuées au même instant en d’autres lieux, le résultat n'est pas aussi précis qu'espéré. Une fois ces observations consignées, James Cook ouvrit les scellés qui contenaient les instructions pour la seconde partie de son voyage : chercher les signes de Terra Australis, l'hypothétique pendant de l'Eurasie dans l'hémisphère nord. La Royal Society, et particulièrement Alexander Dalrymple, était persuadée de son existence et entendait bien y faire flotter l'Union Jack avant tout autre drapeau européen. Pour cela, on choisit de recourir à un bateau qui, par sa petite taille, ne risquait guère d'éveiller les soupçons, et à une mission d’observation astronomique comme couverture. Cook doutait cependant de l'existence même de ce continent. Il quitta alors Tahiti en compagnie de Tupaia, grand prêtre et surtout excellent navigateur ( https://www.pierre-mazet42.com/tupaia-le-guide-multi-etoile-de-cook ) Avec son aide, il explore une centaine d’iles, telle les îles de la Société et l’île de Rurutu. Cook atteint la Nouvelle-Zélande le 6 octobre 1769. Second Européen à y débarquer après Abel Tasman en 1642, il cartographie l'intégralité des côtes néo-zélandaises avec très peu d'erreurs. Il met ensuite cap à l'ouest en direction de la Terre de Van Diemen (actuelle Tasmanie) avec l’intention de déterminer s'il s'agissait d’une partie du continent austral. Des vents violents forcent cependant l'expédition à maintenir une route nord. L’expédition aperçoit la terre en un lieu que Cook nomma Point Hicks, entre les villes actuelles d’Orbost et de Mallacoota dans l'État du Victoria. Cook poursuit sa route vers le nord en longeant la côte, ne la perdant jamais de vue pour la cartographier et nommer ses points remarquables. Au bout d'un peu plus d’une semaine, ils pénètrent dans un fjord long mais peu profond. Après avoir mouillé devant une pointe basse précédée de dunes de sable qui porte actuellement le nom de Kurnell, l'équipage débarqua pour la première fois en Australie, le 29 avril. Cook baptisa tout d’abord le fjord Stingaree Bay en allusion aux nombreuses raies aperçues (stingray en anglais). L’endroit reçut ensuite le nom de Botanist Bay, puis finalement Botany Bay en raison des nombreuses nouvelles espèces découvertes par les botanistes Joseph Banks, Daniel Solander et Herman Spöring. Ce fut ici que pour la dernière fois, on aperçut les bateaux de monsieur de Lapérouse. À ce point du voyage, pas un seul homme n'a succombé au scorbut, fait remarquable pour une si longue expédition à l'époque. En effet, convaincu par une recommandation de la Royale publiée en 1747, Cook a introduit des aliments comme le chou fermenté ou le citron dans l'alimentation de son équipage. On sait alors que le scorbut est causé par une alimentation pauvre, mais le lien avec les carences en vitamine C n'a pas encore été établi. Pour avoir réussi à préserver la santé de son équipage, Cook recevra la médaille Copley en 1776.

La traversée du détroit de Torres prouve définitivement que l'Australie et la Nouvelle-Guinée ne sont pas reliées entre elles. L'Endeavour accoste ensuite à Savu où il passe trois semaines avant de continuer vers Batavia, capitale des Indes orientales néerlandaises, pour y effectuer quelques réparations. Batavia est connue pour être un foyer de malaria et avant le retour de l'expédition en 1771, plusieurs membres de l’équipage y ont succombé ainsi qu’à d’autres maladies telles que la dysenterie, dont le Tahitien Tupaia, le botaniste Herman Spöring, l'astronome Charles Green et l'illustrateur Sydney Parkinson. Le bilan de ce premier voyage était important : outre de nombreuses observations ethnographiques sur les populations polynésiennes et australiennes, le navigateur rapportait des précisions géographiques capitales sur les zones australes. Les mythes dont tant d'auteurs s'étaient nourris commençaient à s'effondrer.

Impatient de repartir.

À peine revenu, Cook ne songeait qu'à repartir et prépara à cet effet deux bâtiments: la Resolution qu'il montait et l'Adventure commandée par Tobias Furneaux. On embarqua pour deux ans et demi de vivres, un appareil de distillation de l'eau de mer et surtout quatre chronomètres. L'état-major scientifique comprenait deux naturalistes, les Forster père et fils, deux astronomes et un peintre dessinateur. Le but de l'expédition était cette fois commercial autant que scientifique, puisque Cook devait étudier les possibilités économiques des pays visités.

Les deux navires quittèrent Plymouth le 13 juillet 1772, et cette fois Cook adopta la route inverse de la précédente. Après escale aux îles du Cap-Vert, il arriva à Bonne-Espérance en août. Piquant ensuite au sud, il parvint le 14 décembre à la limite de la banquise par 67 degrés de latitude Sud. Longeant cette zone hostile pendant trois mois, les navigateurs regagnèrent ensuite la Nouvelle-Zélande, où ils arrivèrent le 26 mars 1773, puis remontèrent vers Tahiti dont les Forster feront une description aussi enthousiaste que celle de Bougainville. Comme celui-ci, Cook embarqua un jeune Tahitien (nommé Omai) qui suivit l'expédition. En octobre, celle-ci visita les îles Tonga et revint le 2 novembre en Nouvelle-Zélande. Après ravitaillement, Cook descendit à nouveau vers le sud jusqu'au 71e degré de latitude Sud, devinant la présence des terres antarctiques. Après de brèves escales à l'île de Pâques (mars 1774), aux Marquises et à Tahiti (avril), les navires firent route à l'ouest, en direction des Nouvelles-Hébrides (juin) et de la Nouvelle-Calédonie que Bougainville avait frôlée sans la voir. Cook en fera une superbe description. Après une dernière escale en Nouvelle-Zélande (octobre-novembre), il fit route vers le cap Horn. Le 22 mars 1775 il était à Bonne-Espérance, et le 30 juillet il rentrait à Plymouth.

Le dernier voyage.

Pour sa dernière expédition, Cook commandait à nouveau le HMS Resolution pendant que le capitaine Charles Clerke prenait la tête du HMS Discovery. Officiellement, le but du voyage était de ramener Omai à Tahiti, qui suscitait la plus grande curiosité à Londres. L’expédition explora tout d’abord les îles Kerguelen où elle accosta le jour de Noël 1776, puis fit escale en Nouvelle-Zélande. Une fois Omai rendu aux siens, Cook mit le cap au nord et fut le premier Européen à accoster aux îles Hawaii en 1778.

Naviguant ensuite le long du continent américain, Cook décrivit dans son journal les tribus indiennes de l'île de Vancouver, des côtes de l'Alaska, des îles Aléoutiennes et des deux rives du détroit de Béring.

Malgré plusieurs tentatives, le détroit de Béring se révéla infranchissable en raison des glaces qui l’obstruaient même au mois d’août. Accumulant les frustrations devant cet échec, et souffrant peut-être d'une affection de l’estomac, Cook commençait à montrer un comportement irrationnel, forçant par exemple son équipage à consommer de la viande de morse, que les hommes refusèrent.

L'expédition retourna à Hawaii l’année suivante. Après huit semaines passées à explorer l'archipel, Cook débarqua à Kealakekua Bay sur l'actuelle Grande Île où il séjourna un mois. Peu après son départ, une avarie du mât de misaine le contraint à rebrousser chemin pour réparer. Au cours de cette seconde escale, des tensions se firent sentir entre les indigènes et les Britanniques et plusieurs bagarres éclatèrent. Le 14 février, des Hawaiiens volèrent une chaloupe. Les vols étant courants lors des escales, Cook avait pour habitude de retenir quelques otages jusqu’à ce que les biens volés soient restitués. Cette fois, il prévoyait de prendre en otage le chef de Hawaii, Kalaniopu'u. Une altercation éclata cependant avec les habitants qui attaquèrent à l'aide de pierres et de lances. Les Britanniques tirèrent quelques coups de feu mais durent se replier vers la plage. Cook fut atteint à la tête et s'écroula. Les Hawaïens le battirent à mort, puis enlevèrent son corps.

Cook jouissait malgré tout de l'estime des habitants de Hawaii et les chefs conservèrent son corps (des hypothèses controversées font état d'une possible consommation humaine). L'équipage put cependant récupérer une partie de son corps afin de l’inhumer en mer avec les honneurs militaires.

Clerke prit le commandement de l'expédition. Il profita de l'hospitalité d'un port russe du Kamtchatka pour tenter une dernière fois, sans succès, de franchir le détroit de Béring. Clerke mourut de tuberculose (alors appelée phtisie) en août 1779 et le lieutenant Gore prit sa succession pour la route du retour par les côtes asiatiques, comme prévu par Cook. En décembre, les journaux de bord furent confisqués à l’escale à Macao et Canton en raison de la guerre d'indépendance des États-Unis. Gore parvint cependant à en cacher un exemplaire. Le Resolution et le Discovery arrivèrent en Grande-Bretagne le 4 octobre 1780. Le rapport de Cook fut complété par le capitaine James King.

Parmi les conseils et enseignements de ce voyage, Cook et ses officiers en second validèrent leurs idées sur l'alimentation pour éviter le scorbut, ainsi que l'usage d’ « écorce du Pérou », un équivalent de la quinine.

Que reste-t-il des expéditions de James Cook ?

Les douze années que Cook consacra à naviguer dans le Pacifique apportèrent énormément de connaissances de la région aux Européens. Il découvrit plusieurs îles et cartographia avec précision de larges portions de côte. Dès son premier voyage, il fut capable de calculer précisément sa longitude, ce qui n'était pas du tout évident à l'époque car cela nécessitait de connaître l'heure avec exactitude. Cook bénéficiait de l'aide de l'astronome Charles Green qui employa les nouvelles tables de l'almanach nautique, se basant sur l'angle séparant la lune du soleil (de jour) ou de l'une des huit étoiles les plus brillantes (de nuit) pour déterminer l'heure à l'Observatoire royal de Greenwich, qu'il comparait à l'heure locale déterminée grâce à l'altitude du soleil, de la lune ou des étoiles. Cook était accompagné de peintres (Sydney Parkinson réalisa 264 dessins avant sa mort à la fin du premier voyage, William Hodges représenta de nombreux paysages de Tahiti et de l'île de Pâques) et de scientifiques de renom. Joseph Banks et Daniel Solander recueillirent 3 000 espèces de plantes.

Cook fut le premier Européen à établir un contact rapproché avec plusieurs peuples du Pacifique. Il conclut, avec raison, à l'existence d'un lien entre eux, malgré les milliers de miles d'océan qui les séparaient parfois.

L'endroit où Cook a été tué dans les iles d'Hawaii est marqué par un obélisque blanc et est séparé du reste de l'ile : le lieu a été cédé au Royaume-Uni et fait officiellement partie de son territoire. Le portrait de Cook apparait sur une pièce des États-Unis, le demi-dollar de 1928 du cent cinquantenaire de Hawaï.

Enfin un jeune officier du nom de William Bligh fit ses premières armes avec James Cook, il est devenu célèbre un peu plus tard en commandant le Bounty, provoquant par sa rigidité la mutinerie la plus célèbre de la marine anglaise.

Pour en savoir plus :

Anne Pons - James Cook, le compas et la fleur-Éditions Perrin (Paris) – mai 2015

Cet article met fin à la série sur les explorateurs du Pacifique, la liste des pages, écrites sur le sujet, figure dans le tableau ci-dessous.

Les explorateurs du Pacifique.

Cliquez ici pour télécharger l'article

[1] Un transit de Vénus devant le Soleil se produit lors du passage de la planète Vénus exactement entre la Terre et le Soleil, occultant une petite partie du disque solaire. Pendant le transit, Vénus peut être observée depuis la Terre sous la forme d'un petit disque noir se déplaçant devant le Soleil.