LE CHASSEUR FRANÇAIS : UNE HISTOIRE STÉPHANOISE.

Aujourd’hui, rares sont celles et ceux qui vont chercher l’âme sœur dans la rubrique « mariages » du Chasseur Français. Ce magazine, qui porte allègrement ses cent trente-quatre ans, a pourtant été un précurseur en la matière. Mais, le minitel puis internet sont passés par-là. Le Chasseur Français fut créé en juin 1885, avec une périodicité́ mensuelle qu'il a conservée. Le journal était imprimé à Saint-Etienne, sur quatre pages d'un grand folio. Il se proposait d'être un journal populaire, et c'est pourquoi son abonnement ne coûtait qu'un franc. Il s'intéressait à tout ce qui touchait à la chasse : chiens, mœurs du gibier et « histoire naturelle », dressage, armes et munitions. Dès l'origine, Le Chasseur Françaisapparaît en réalité comme l'organe de la Manufacture française d'armes de Saint-Étienne qui s'associa bientôt, pour l'exploiter, à la Société des Docks réunis. Il leur servait de support publicitaire. Les débuts ne furent pas simples. Quatre mois après sa création, il n’avait pas 5.000 abonnés, et c'est ce qui explique, en 1886, la réorganisation de la direction du journal : le directeur-fondateur fut remplacé par E. Mimard, qui devait devenir, quelques années plus tard, l'un des deux directeurs de la Manufacture. Entre les dernières années du XIXe siècle et la veille de la guerre, Le Chasseur Françaischangea progressivement mais complètement de formule. Dans l'entre-deux-guerres, son tirage a progressé rapidement pour approcher 400 000 avant 1940 ; il était l'un des tout premiers de la presse mensuelle. A la fin des années quarante, il a repris une rapide ascension, jusqu'à atteindre 850000 en 1970. Au début du siècle, Le Chasseur Français était assez proche de ce que l'on appelait déjà̀, dans les milieux publicitaires éblouis par l'Amérique, un « house organ ». Ces publications, éditées par une maison à destination de sa clientèle et d'un public sélectionné, furent rares en France. Le périodique de la Manufacture de Saint-Étienne fut un des premiers, et le seul à connaitre un destin aussi brillant. Réclames et annonces occupent dès l'origine la moitié de l'espace, et la proportion est restée constante. Car, la fondation de la publication se rattachait à une politique commerciale : le développement des ventes par correspondance, et sans intermédiaire, rendu possible par la création du service des « colis postaux » à tarif unique, en 1880. Le Chasseur Français fut un instrument, peut-être le principal, qui devait faire de «Manufrance» l'une des premières, par la date et par l'importance, sociétés françaises de vente par correspondance. La rubrique des mariages fut une des dernières venues. Les premières annonces sont apparues à la fin du XIXe siècle, sous le titre « Hors classification » ou « Annonces spéciales », au milieu d'offres d'objets divers. Ainsi trouve-t-on une offre de mariage d'institutrice, et la proposition de parents cherchant un gendre, entre celle d'un « moteur à pétrole » et celle d'une « jolie petite machine à vapeur ». A partir de juillet 1903, la catégorie « Mariages » est inaugurée. Ces « petites annonces » constituent une formidable grille de lecture de la société française. A chaque époque, sa petite annonce. Une quête universelle de l'âme sœur qui s'étend sur plus d'un siècle, en dit long sur l'évolution des mœurs dans la société française.

"Jeune homme, 28 ans, grand, brun, physique bien, ayant des économies et belle position dans commerce désire mariage avec femme d’intérieur, irréprochable sous tout rapport, grande et physiquement bien, ayant maximum 20 ans, dot minimum 50 000 francs, références hors ligne offertes et requises". Janvier 1899.

Les femmes bien sûr écrivaient également leurs doléances en matière d'homme. Là encore, les messages nous apprennent beaucoup sur leur place dans la société. Loyale Câline, en 1951, est une femme qui travaille avec des idées politiques bien à elle : "Impulsive, loyale, très câline, sportive, instruction secondaire, dactylo, 22, 1,60m, épouserait, seconderait de préférence colonial, intelligent et bon". Alors qu’en 1922, on est patriote et pragmatique : "Orpheline distinguée, jolie, parfaite femme d’intérieur, qualités morales, épouserait gentleman fortuné, éducation impeccable, 35 à 55 ans. Mutilé de guerre allié ou veuf serait accepté. Joindre Photo". En 1984, elles n'hésitent pas à être plus directes : "jeune femme avec trois enfants + deux chiens très grande race cherche un mari très riche".

Meetic.com, AdopteUnMec.com, Match.com, les sites de rencontres n’ont rien inventé et sont tous, plus ou moins, les descendants du Chasseur Français. Ce dernier n’est pas resté en reste en fondant en 2012, son site de rencontre : https://brindamour.fr .

Pour en savoir plus :

Madeleine Pelletier, une « féministe intégrale »

« Un chapeau melon, un costume d'homme et une canne, qui lui donnent un faux air d'Olivier Hardy » Ce n'est pas un homme d'affaires que décrit Hélène Soumet dans son livre Les travesties de l'histoire, mais une femme qui, il y a bientôt 85 ans, le 29 décembre 1939, mourrait dans l'indifférence, internée dans un asile après avoir été accusée de pratiquer des avortements. Cette femme travestie était pourtant loin d'être méconnue à son époque. Et pour cause, elle était la première femme interne en psychiatrie.

Étrange figure de l’histoire des femmes, totalement atypique, sa vie constitue le récit désenchanté des espoirs révolutionnaires et féministes de la troisième République. Car son itinéraire la mène à travers l’émergence chaotique du socialisme au communisme en faisant un détour par l’anarchisme et témoigne de la difficulté d’être femme et d’affirmer son féminisme au sein d’une gauche versatile, qui promet mais ne tient pas à l’égalité des sexes.

Une enfance dans la misère.

Madeleine Pelletier est née en 1874, à Paris, dans le deuxième arrondissement qui était alors un quartier très pauvre. Ses parents étaient montés à Paris « récemment » pour y travailler. Les nombreuses naissances du couple les contraignirent à prendre un petit commerce de fruits et légumes, dernier palier avant la misère. Seuls deux enfants survivront. Elle décrit dans un roman en partie autobiographique, « La Femme vierge », le malheur d’être une enfant haïe par sa mère. Son enfance est en effet marquée par un père faible et bientôt paralysé, et une mère très intelligente mais cléricale farouche et royaliste. Les grossesses à répétition de cette dernière, la mort en bas âge de frères et sœurs, le dégoût de son propre corps la conduisent à un réel désespoir de devenir femme. Elle quitte l'école à 12 ans. Brillante, elle sait s'éduquer seule, passant des journées entières dans les bibliothèques. Vers 1887, un livre la marque à tout jamais : Fédora la nihiliste, ou l'histoire d'une femme qui se révoltait. « Elle prend alors conscience de la situation de la femme, éternelle mineure, étranglée dans son corset, vouée au mariage, véritable esclave sexuelle de l'homme. Pour échapper à ce destin servile, elle commence à porter des tenues masculines », écrit Hélène Soumet. Dès l’âge de treize ans, s’échappant le soir du domicile familial, elle fréquente un groupe féministe où elle découvre « toute une voie lumineuse d’affranchissement » et un groupe anarchiste (La sentinelle révolutionnaire) où elle rencontra Louise Michel et surtout Léon Jamin qui semble avoir eu une grande influence sur sa pensée politique. Sa fréquentation d’un groupe féministe entraîna des discussions sans fin avec les anarchistes : elle prit peu à peu ses distances avec les libertaires.

Interdite d’internat.

Elle prépare seule le baccalauréat qu’elle réussit avec la mention « Très bien » en philosophie, à 23 ans. Nous sommes en 1897. Elle choisit de suivre des études médicales et d’anthropologie ayant obtenu une bourse d’études de la ville de Paris : « C’est le pain assuré mais trempé dans une sauce bien amère. » Entrée à l’École de médecine en 1899, à l’âge de vingt-cinq ans, elle est la première femme à passer le concours de l’assistance médicale à Paris et est nommée médecin des bureaux de bienfaisance. Elle tente de concourir pour l’internat des asiles d’aliénés mais l’entrée lui est refusée, un règlement exigeant que le candidat ait ses droits politiques, ce qui n’est pas le cas des femmes à cette époque. En 1904, une campagne de presse organisée en sa faveur par quelques journaux dont la Fronde de Marguerite Durand lui permet de devenir la première femme interne des asiles et de surcroît célèbre. La pratique de la médecine lui apporte des déceptions : à l’asile les internes lui font une guerre incessante, les infirmières regardaient « ahuries, cette bête étrange qu’était une femme interne en médecine comme les hommes » et dans son cabinet, elle attendit en vain les clients. Elle est persécutée pour son apparence jugée scandaleuse : cheveux courts et vêtements masculins qu’elle porta toute sa vie en théorisant sa masculinisation : « Mon costume dit à l’homme : je suis ton égale. ».

Une certaine fidélité à la Maçonnerie.

Elle est initiée dès 1904 dans la loge mixte du « Droit humain », fondée en 1894 par Maria Desraimes et qui appartient à l’obédience de La Grand Loge symbolique écossaise. La franc-maçonnerie incarne pour Madeleine Pelletier l’ensemble des valeurs fondamentales auxquelles elle croit : républicanisme, matérialisme, anticléricalisme et progressisme. C’est aussi une école d’initiation à la politique et, depuis l’affaire Dreyfus, une force réelle.

Là aussi, elle fait beaucoup de dégâts. Elle se bat toujours pour que les femmes aient accès aux deux Grandes, la Grande Loge de France et le Grand Orient, qui leur sont fermées. Elles le sont toujours d’ailleurs. En fait, ça ne l’intéresse pas d’être dans des petites loges annexes pour « bonnes femmes ». Elle veut être dans une des grandes et elle écrit des textes, des brochures où elle attaque les francs-maçons. Ils ne sont tout de même pas tous ouverts aux féministes, à l’avortement, au mouvement néo-malthusien, ni à quoi que ce soit d’ailleurs. Elle les critique et ça ne leur plaît pas du tout. Tout leur apparat, tous leurs signes, costumes, bijoux et cérémonies, elle trouve ça complètement ringard. Elle va partir mais restera maçonne toute sa vie, renouant après-guerre avec « Le Droit humain ».

Marginale absolue.

Avant-gardiste, Madeleine a un avis bien tranché sur les injonctions faites aux femmes. « Pour elle, c'est une réelle perte de temps de s'habiller aux normes de l'époque. Les corsets sont tellement serrés qu'on ne peut rien faire », précise Hélène Soumet. Mais plus encore, son costume d'homme est un vrai symbole d'une lutte pour l'égalité des sexes. Ou encore, « Je montrerai les miens [seins] dès que les hommes commenceront à s'habiller avec une sorte de pantalon qui montre leur... »

Néanmoins, elle ne n’est guère soutenue par les féministes de l'époque, qui estiment que son travestissement est une trahison envers les femmes. Preuve de ce profond rejet, Madeleine Pelletier n'a d'ailleurs que très peu de patients durant toute sa vie, la plupart étant des prostituées. Elle ne supporte absolument pas la concurrence intellectuelle, elle déteste les « grandes femmes ». Par exemple, elle hait Marie Curie. Quand elle écrit sur elle, ce n’est pas sur la grande physicienne. Elle dit : elle trompe son mari, elle lui fait des vaudevilles, elle ne devrait pas, ça dessert la cause des femmes... Elle dit aussi beaucoup de mal des lesbiennes. L’homosexualité est une « dégénérescence », c’est le côté médical du temps, c’est une maladie, de plus les grandes lesbiennes sont pour elle des grandes bourgeoises, ce qui n’est pas faux. Elle en connaissait : les Américaines, et puis Colette, et puis d’autres ; tout ça, grandes artistes et grandes bourgeoises, ce n’est absolument pas le prolétariat en marche, ça n’a rien à voir. C’est autant la bourgeoisie que l’homosexualité. Elle entend également faire voler en éclats les conceptions de la famille et de la sexualité. Pour elle, la cellule familiale est un lieu d'oppression de la femme. Quant à la sexualité, elle l'a toujours rejetée par conviction. « Elle refusait tout acte sexuel, nous explique Hélène Soumet, car elle estimait qu'on devenait dépendant de l'autre, sa chose. C'était hors de question pour elle d'être contrôlée ! » Cependant, elle est également accusée de lesbianisme. Mais à ces accusations, elle botte en touche : « Le voyage à Lesbos ne me tente pas plus que le voyage à Cythère » (Lesbos, île de naissance de Sappho d'où vient le mot saphisme ; et Cythère, l'île de tous les plaisirs), a-t-elle écrit. En 1913, elle publie un manifeste pour le moins avant-gardiste : « Le droit à l’avortement ». D’ailleurs en tant que médecin, elle ne se cache pas de le pratiquer. Voir le manifeste à l’adresse suivante :

https://www.calameo.com/books/0014076302d22ecb0d44d

Un parcours politique sinueux.

Son action féministe est indissociable de son engagement dans le socialisme bien qu’elle pense que les femmes ne doivent pas attendre la révolution pour se libérer. Elle milite donc pour créer de vastes organisations féministes autonomes dans le but de pénétrer les partis politiques existants et de faire ainsi passer les revendications des femmes.

La Conférence internationale des femmes socialistes à Stuttgart réaffirme le droit de vote des femmes mais poursuit le « féminisme » jugé trop bourgeois. Madeleine Pelletier défend l’idée que les féministes des deux camps ont tout intérêt à combattre côte à côte. Elle se trouve mise en minorité. Mais c’est l’épreuve de la guerre qui consomme sa rupture avec le socialisme de la deuxième Internationale qu’elle dénonce comme traître quand il se rallie à l’Union sacrée. Pendant la guerre de 1914, par exemple, elle est refusée sur le front en tant que médecin et même en tant qu’infirmière, parce qu’elle est trop révolutionnaire pour être acceptée par l’armée et la Croix-Rouge. Il est vrai que, quand elle va les voir, elle leur dit qu’elle s’occupera aussi bien des blessés allemands que des Français, et ça ne leur plaît pas du tout. Alors elle erre sur les champs de bataille et c’est une grande période de dépression. Elle est courageuse et inconsciente. Elle est tellement désespérée par la guerre qu’on se demande si elle ne veut pas se faire tuer. Les combats sont très durs... Elle a au moins une lucidité très forte de ce que c’est qu’un état de guerre : tout le monde espionne tout le monde, tout est interdit, toutes les manifestations, tous les mouvements, tous les groupes. À Nancy, elle est prise pour une espionne et manque de se faire tuer. Les féministes qu’elle connaissait bien, au lieu de devenir pacifistes, se mettent à tricoter des écharpes et des chaussettes, tandis qu’elle, elle va se balader à Verdun.

En décembre 1920, le congrès de Tours de la SFIO marque la scission entre les communistes, qui se rallient à la IIIe Internationale communiste, et les socialistes, partisans de la IIe. Madeleine Pelletier, enthousiasmée par la révolution russe, rejoint alors les communistes même si, dans ce nouveau parti, elle retrouve ses anciens adversaires. En 1920, elle commence à écrire des analyses d'ouvrages de Lénine ou Trotsky pour le journal La Voix des femmes, journal féministe et socialiste qui après le congrès de Tours soutient le parti communiste. Cependant au sein de la rédaction se heurtent les féministes et celles qui voient dans le soutien au communisme le moyen d'arriver à l'égalité des hommes et des femmes. Pelletier fait partie du premier groupe. Lorsque la conférence des femmes de la IIIe Internationale se tient à Moscou le 11 juin 1921, elle doit laisser sa place à Lucie Colliard qui fait partie de la seconde mouvance. Cependant, comme elle veut voir de ses yeux les « réalisations » de la Russie soviétique (notamment en matière d'égalité des sexes), elle entreprend de s'y rendre seule et clandestinement en juillet 1921. Ce voyage est une déception car la réalité (famine, pauvreté, inquisitions policières, etc.) ne correspond en rien au monde rêvé. Néanmoins, Pelletier continue à croire au rêve communiste et trouve des explications aux maux de la Russie (guerre contre les puissances capitalistes, apathie de la population, etc.). Revenue, à l'automne 1921, en France, elle raconte son voyage dans La Voix des femmesà partir du 17 novembre. Le journal déplaît trop au parti communiste qui souhaite en avoir le contrôle. Comme cela n'est pas possible le parti crée un nouveau journal, L'Ouvrière, auquel Madeleine Pelletier participe entre juillet 1923 et juillet 1924. Elle écrit aussi des articles pour des journaux anarchistes dont Le Semeur de Normandie dans lequel, en novembre 1923, elle condamne la politique de terreur défendue par Léon Trotski. Elle est de plus en plus en désaccord avec le parti communiste qu'elle quitte en 192. Bien qu'elle reconnaisse des avancées pour le peuple en Russie soviétique et qu'elle croie toujours dans l'idéal communiste, elle voit dans le bolchevisme un très grave échec.

Une profonde désillusion.

Reconnaissant que toutes les tentatives pour allier féminisme et socialisme ou communisme avaient fait faillite, elle prit des distances avec les partis politiques. Elle ne collabore plus dès lors qu’à la presse libertaire : en 1926, à l’Insurgé, à Plus loin, 1926-1939, que dirigeait le Dr Pierrot (Bibl. Nat. J° 52 469), au Semeur contre tous les tyrans, 1927-1936 (Bibl. Nat. J° 30 773). En 1933, elle adhéra au Groupement fraternel des pacifistes intégraux « Mundia. Ses contradictions sont aussi dues au fait qu’elle se retrouvait de plus en plus seule. Elle n’avait plus d’amis. Elle a connu tout le monde, mais elle était assez terrible pour éloigner tout le monde. Quelqu’un qui l’a connue disait : « Quand Madeleine Pelletier venait à la maison, les enfants partaient se coucher, tellement c’était le croque-mitaine. »

Une triste fin de vie.

Suite à une hémiplégie, elle est condamnée à l’inactivité, celle qui a toujours eu la phobie de l’ennui se retrouve dans une profonde dépression. En 1939, elle est à nouveau dénoncée dans une affaire d’avortement. A la suite d’une délation, des perquisitions sont effectuées à son domicile et l’on inculpe aussi sa dame de compagnie, Mme Violette, ainsi que la personne qui a indiqué l’adresse des « avorteuses ». Elles sont arrêtées toutes les trois, tout de suite après l’avortement d’une jeune fille mineure qui a été violée par son frère. Le frère, on ne lui a rien demandé ! C’est le père qui a porté plainte.

Le juge laisse Madeleine Pelletier en liberté en raison de son état de santé (alors que les deux autres sont incarcérées), mais il lui fait subir une expertise psychiatrique qui la déclare totalement irresponsable. Tout le monde se mobilise, les anarchistes, les socialistes, et c’est probablement d’ailleurs pour cette raison — articles dans la presse, etc. — que la justice va s’en débarrasser.

Après vingt-quatre heures passées à Sainte-Anne, elle est enfermée à l’hôpital de Perray-Vaucluse, en placement d’office sous la loi de 1838.

C’est une femme brisée mais lucide, consciente d’être internée abusivement qui meurt dans une quasi-solitude le 29 décembre 1939, au moment où une nouvelle guerre mondiale, à laquelle elle refusait de croire, étend son ombre sur le monde.

Pour en savoir plus :

- Claude Maignien et Charles Sowerwine. - Madeleine Pelletier : une féministe dans l'arène politique.-Paris, Les Éditions ouvrières, 1992.

https://www.persee.fr/doc/chime_0986-6035_1997_num_31_1_2165

L’œuvre brisée de Francesco Crémonèse : La Vénus aux navets.

Le 28 avril 1937 aurait pu être une journée tranquille pour Jean Gonon, paisible cultivateur de Saint-Rambert. Sans doute avait-il commencé de bon matin à labourer, espérant finir son champ avant la nuit. Mais, le destin est malicieux. Tout à coup, le soc de la charrue heurte un obstacle. Il essaye de le dégager de ses mains, pensant à une grosse pierre. Penché sur l’objet, il n’en croit pas ses yeux. Ce n’est pas un caillou qui bloque le soc. C’est une tête de statue à laquelle il manque le nez. Pris de curiosité, il continue de creuser et met à jour un buste dénudé, drapé, aux bras amputés. Aussitôt, il dételle la charrue et rentre à la ferme. « Antoinette, je crois que je viens de déterrer la Joconde », dit-il à sa femme. Le lendemain, M. Gonon faisait constater sa découverte et c'était la célébrité ! Transportée dans la cuisine du cultivateur, installée sur un socle de bois recouvert d'une draperie rouge, la "Vénus de Brizet", comme on la nommait, attira des foules d'admirateurs. On venait de loin pour la contempler, après avoir acquitté le montant de la visite : vingt sous par tête (ce n'était pas cher pour une telle œuvre d'art). Gonon prévient un archéologue amateur, Jean Renaud, membre de la société savante locale, la Diana de Montbrison, alors présidée par Noël Thiollier, conservateur régional des Monuments historiques. Sur la base de photographies envoyées par un autre membre de la Diana, l'helléniste Mario Meunier, ancien secrétaire de Rodin, des experts tels qu'Adrien Blanchet, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et Alexandre Philadelpheus, directeur du Musée national archéologique d'Athènes, datent la statue de la fin du IIème siècle (la coiffure rappelant celle de l'impératrice Faustine la Jeune) et estiment que cette Vénus de style néo-attique est la copie romaine d'une Aphrodite grecque. À la foule d'admirateurs qui viennent contempler la trouvaille, installée dans la cuisine de la ferme, s'ajoute donc une foule d'experts qui, après l'avoir étudiée longuement, déclarent qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre de l'époque gallo-romaine, avançant des noms tels que Phidias ou Praxitèle. Des cars arrivaient de toute la région, barrant la route, et devant l'affluence, des voisins mirent un point buvette. Après que la découverte ait soulevé une telle agitation et après avoir fait la une de plusieurs journaux et revues, un an plus tard, le 18 mai 1938, sur rapport du ministre de l'Éducation nationale Jean Zay, le président de la République Albert Lebrun procède, par décret, au classement de l'inestimable statue comme monument historique. En novembre de la même année pourtant, l'hebdomadaire communiste Reflets affirme qu'il s'agit d'une supercherie : un sculpteur stéphanois posséderait les parties manquantes. L’hebdomadaire a vu juste. La Vénus n’est pas ce que les savants et les experts en ont fait ! Elle n’est ni antique ni Attique ! Elle a été réalisée en 1936 et elle est stéphanoise ! C’est son sculpteur qui dévoile le pot aux roses : François Crémonèse. L’artiste, né le 29 octobre 1907 près de Venise, avait suivi les cours de l’Ecole des Beaux-Arts de Saint-Etienne. Il fut un temps l’élève du sculpteur Rochette. Après avoir connu l’échec à Paris, il avait imaginé ce stratagème pour faire reconnaître son talent. Il avait fait venir un bloc de marbre de Carrare, dépensant pour cela toutes ses économies. Il passa trois années à sculpter la belle. Dans la nuit du 9 au 10 octobre 1936, aidé d’un ou plusieurs complices, il s’en alla l’enterrer dans le champ de Gonon, non sans l’avoir mutilée au préalable pour faire plus authentique. Il ne savait pas qu’il lui faudrait attendre le printemps suivant pour qu’on déterre enfin son chef-d’oeuvre ! Devant la notoriété et les gains possibles, Cremonèse veut récupérer sa statue. Mais l’inventeur du trésor (son découvreur), M. Gonon, n’a pas l’intention de s’en séparer. Les protagonistes de cette histoire se retrouvent donc au tribunal de Montbrison en mai 1939. Crémonèse réclame la statue mais aussi 100 000 francs de provision sur les sommes encaissées par l’exposition de la statue ! Le tribunal donna raison à Gonon qui garda la statue. Le petit monde des Arts ne pardonna pas à l’immigré italien…Francesco Crémonèse ne gagna pas la célébrité espérée. Il continua à sculpter mais fut exposé peu souvent, la dernière fois à Saint-Etienne en 1999. Il s’est éteint le 5 Décembre 2002 à Saint-Etienne à l’âge de 95 ans.

Quant à la Vénus originale, toujours classée monument historique, nul ne sait ce qu’elle est devenue.

Pour en savoir plus, consulter le bulletin du Vieux Saint-Etienne n° 196 L'Oeuvre brisée de Francesco Crémonèse - Gloire et misère de la Vénus de Brizet (1937-1999), de Jean Tibi, 1999 pp. 5-90.

Le cas Pierre Rivière : enquête sur un parricide.

« Tout le drame de Rivière, c'est un drame du droit, un drame du code, de la loi, c'est toujours à l'intérieur de cette tragédie-là que se meut le monde paysan » [1] Pierre Rivière commit le 3 juin 1835 à Aunay, dans le Calvados, un triple meurtre en tuant sa mère de quarante ans, enceinte de six mois et demi, sa sœur Marguerite-Victoire de dix-neuf ans et son petit frère Jules de sept ans. Ce parricide, qui avait été pourtant considéré comme l’œuvre d’un fou, ou tout du moins décrit comme tel, fut condamné à mort le 16 novembre 1835 au terme d’un long procès. Cette affaire n’aurait pu être qu'un banal fait divers si Pierre Rivière, avant d'être jugé, n'avait pas, en prison, écrit un mémoire dans lequel il explique son geste.

L’inéluctable chemin vers le crime.

Mercredi 3 juin 1835, vers midi, lieu-dit La Faucterie, commune d’Aunay-sur-Odon, située près de Flers (Calvados). Pierre Rivière, cultivateur âgé de 20 ans, égorge sa mère, enceinte de six mois et demi, sa sœur Victoire, âgée de 19 ans, et son frère Jules, 7 ans et demi.

Pierre Rivière est né en 1815 à Courvaudon (Calvados). Il est le premier enfant d’un mariage contracté deux ans auparavant, dans le cadre d’un arrangement visant à éviter au père d’être enrôlé dans la conscription de 1813. La première sœur de Pierre, Victoire, nait en 1816. Une seconde sœur, Aimée, nait en 1820. À partir de 1821, Pierre est élevé seul par son père, qui ne vit pas sous le même toit que sa femme. En 1822 et 1824 naissent deux frères, Prosper, puis Jean, qui décèdera à l’âge de 10 ans. Un troisième frère, Jules, voit le jour en 1828. En 1833 débute une longue série de conflits entre les parents de Pierre, pour des questions principalement financières (dettes contractées par la femme, contestation de propriété́). Le 3 juin 1835, Pierre Rivière fait irruption dans la maison paternelle, une serpe affutée à la main. En présence de sa grand-mère paternelle qui tente vainement de l’arrêter, il égorge successivement sa mère, sa sœur Victoire et son frère Jules et prend la fuite. Les mains encore ensanglantées, il fait aussitôt part de son geste à plusieurs voisins avant de s'enfoncer dans les bois alentours.

Il ne fut arrêté qu'un mois plus tard, sur la route de Caen à Falaise. Dans la maison d'arrêt, il rédigea en une dizaine de jours un long mémoire intitulé « Détail et explication de l'événement arrivé le 3 juin à Aunay, village de la Fauctrie écrite par l'auteur de cette action. » L'affaire Pierre Rivière, puisque tel était son nom, pouvait commencer.

Querelles d’expert.

Au début de l’instruction, Pierre Rivière justifie son acte par une injonction divine : « J’ai obéi à Dieu, je n’ai pas cru qu’il y eut du mal à justifier sa providence », mais très vite, il se reprend et explique son crime par le fait qu’il voulait délivrer son père « d’une méchante femme qui le mettait dans un tel désespoir que, parfois, il était tenté de se suicider. J’ai tué ma sœur Victoire parce qu’elle prenait le parti de ma mère. J’ai tué mon frère parce qu’il aimait ma mère et ma sœur ». À l’appui de ses dires, Pierre Rivière donne au juge d’instruction lors de son second interrogatoire un mémoire d’une cinquantaine de pages écrit du 10 au 21 juillet durant sa détention à la maison d’arrêt de Vire. Ce récit explicite les raisons de son geste et relate avec précision la généalogie de la mésentente de ses parents « qui ne tinrent pas de noces et le jour de leur mariage ils ne couchèrent pas ensemble », le malin plaisir que la femme prend à provoquer des « niargues » avec son époux, ses actions auprès des autorités cléricales et même judiciaires et, chaque fois, les impossibles médiations, ses provocations, malgré l’attitude conciliatrice du mari. Pour Rivière, il est évident que sa mère était l’unique cause des tourments de son père. Dans une seconde partie, le criminel expose le déroulement du crime, sa préparation, son accomplissement et la période d’errance qui a suivi. Il dit ses nombreuses lectures, son désir d’élever son soin à éviter tout contact charnel avec les femmes, son mépris pour ce siècle « où ce sont les femmes qui commandent à présent » et le sentiment que par l’accomplissement de son geste depuis longtemps préparé son « nom allait faire du bruit dans le monde, que par [sa] mort [il se] convrirai[t] de gloire, et que, dans les temps à venir, [ses] idées seraient adoptées et qu’on ferait [son] apologie ». Rivière ne cherche nullement à se disculper. Il connait la portée de son acte et accepte par avance la sentence de mort qui en est la conséquence : « Pourvu qu’on entende ce que je veux dire, c’est ce que je demande, et j’ai toute rédigé́ du mieux que je puis. » Les témoignages recueillis dans le voisinage au cours de l’instruction dépeignent un Rivière au caractère contrasté, renfermé et taciturne, parfois bizarre, un peu idiot, cruel envers les animaux. Ils dessinent ainsi les contours d’une perception partagée de la folie et de l’immaturité de « l’imbécile à Rivière ». Les médecins ont eu des avis divergents dans l'affaire Pierre Rivière. Pendant l'instruction, un premier médecin (le docteur Bouchard) considéra que Pierre Rivière n'était pas fou, alors que le second (le docteur Vastel) pensa le contraire.

Un procès douteux.

La loi du 28 avril 1832, sous la monarchie de Juillet, marque la première étape de l'adoucissement du droit pénal en la matière : le parricide est toujours puni de la peine de mort, mais la loi abolit l'amputation du poing et instaure les circonstances atténuantes pour tous les crimes, y compris, donc, pour celui de parricide. C'est sous l'empire de cette loi que Pierre Rivière sera jugé. Renvoyé devant la cour d’assises du Calvados pour parricide, Rivière voit son procès s’ouvrir à Caen le 11 novembre 1835. À l’issue de son procès, le 16 novembre 1835, Pierre Riviere est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est en conséquence condamné à mort, mais les jurés envoient au roi une demande de commutation de peine, « considérant que les circonstances au milieu desquelles le coupable s’est trouvé ont pu fortement influencer sa raison dont il n’a jamais joui entièrement ». Le pourvoi en cassation est rejeté le 16 décembre 1835. Le 25 décembre, sept médecins réputés (Esquirol, Orfila, Marc, Pariset, Rostan, Mitivié et Leuret) rédigent à Paris un rapport d’expertise confirmant l’appréciation du docteur Vastel et déclarant Rivière atteint d’aliénation mentale. Le 10 février 1836, il est gracié par Louis-Philippe. Sa peine est commuée en réclusion à perpétuité́. Le 20 octobre 1840, Rivière se suicide par pendaison à la maison centrale de Beaulieu. Ainsi que l’avait souhaité́ le fils, le père survécut à la tragédie. Il se remaria et eut cinq nouveaux enfants.

L’affaire resurgit en 1973.

Michel Foucault[2] a découvert le dossier de Pierre Rivière en entreprenant des recherches portant sur les rapports entre psychiatrie et justice pénale dans le cadre d'un séminaire du Collège de France. Le dossier était contenu dans les Annales d'hygiène publique et de médecine légale de 1836. Y figuraient les pièces judiciaires, les articles de presse, les trois rapports médicaux et le mémoire de Pierre Rivière. Les recherches de Foucault ont donné lieu à la parution d'un ouvrage collectif en 1973 chez Gallimard :

Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (qui est la première phrase du mémoire de Pierre Rivière). L'ouvrage reproduit l'ensemble des pièces du dossier et comprend sept études relatives au procès de Pierre Rivière, aux liens entre parricide et régicide et aux rapports entre la justice et la médecine.

Quel était le mobile des crimes commis par Pierre Rivière ? Il s'agissait, pour ce dernier, de venger son père, de le libérer des griffes d'une mère tyrannique ; et Pierre Rivière dira, au cours de son premier interrogatoire devant le juge d'instruction, qu'il a entrepris également de tuer sa sœur et son frère, car « ils étaient d'accord tous trois pour persécuter mon père »

On retrouve les mêmes motivations - venger le père - chez des personnages célèbres de la littérature : Oreste qui, dans la tragédie d'Eschyle, Les Euménides, tue sa mère Clytemnestre car celle-ci a assassiné son père Agamemnon et Hamlet qui, dans la pièce de Shakespeare, venge la mort de son père - le roi du Danemark - en tuant Claudius, l'oncle usurpateur.

Un formidable objet d’histoire.

Le mémoire rédigé par Rivière constitue une source exceptionnelle : il fournit des données biographiques et familiales sur le sujet criminel, qui manquent d'ordinaire à l'historien ; il aide à mieux saisir le cheminement vers le parricide et les enjeux multiples de la transgression que ce crime représente. Aussi exceptionnelle qu'elle soit, l'affaire Pierre Rivière appartient à une série de crimes similaires, avec lesquels elle partage nombre de traits communs. Une douzaine d’affaires voisines par an sont jugées entre 1825 et 1914. Pierre Rivière ne tue pas pour hériter. Mais, il entend suppléer aux défaillances de la justice car celle-ci a donné raison à sa mère dans les désaccords patrimoniaux au sein du couple Rivière, au détriment de son père, trop faible pour faire valoir ses droits. Aîné de la famille, Pierre a vécu une grande partie de sa vie seul auprès de son père. Le conflit entre ses parents, qu'il met en scène dans son mémoire comme une véritable guerre des sexes, marque sa nostalgie de la coutume normande qui, avant l'instauration du Code civil, excluait les filles de la succession. D'où ce constat amer : « Ce sont les femmes qui commandent à présent. »

D'une manière générale, au-delà des questions d'argent et de justice, c'est dans les relations familiales et dans la psychologie du coupable qu'il faut chercher les causes du parricide. Celui-ci procède ainsi des rapports de force au sein de la famille - intimement liés d'ailleurs à la possession ou à la gestion des biens. Le crime peut exprimer alors la volonté de s'émanciper de la puissance paternelle - pour des raisons qui ne sont pas si différentes de celles des siècles précédents : exercice du pouvoir de commandement, amours contrariées, conduite dissipée. A une logique de statuts, le parricide entend opposer celle d'une autorité négociée, voire contractuelle.

C'est à l'autorité de sa mère que s'oppose, au contraire, Pierre Rivière : s'identifiant à son père mortifié par les tracasseries de celle-ci, Pierre déplore le déclin de la puissance paternelle et regrette le temps où « les lois des Romains donnaient au mari droit de la vie et de mort sur sa femme et sur ses enfants ».

En règle générale, le drame survient dans un milieu familial qui, à la faveur de la cohabitation des générations, fonctionne en vase clos. De fait, tous les membres de la famille se trouvent de gré ou de force impliqués dans la logique qui conduit au parricide : « J'ai tué ma sœur Victoire parce qu'elle prenait le parti de ma mère. J'ai tué mon frère parce qu'il aimait ma mère et ma sœur », confie Rivière lors de son premier interrogatoire.

Entre suicide et parricide, le lien est fréquent. Il se retrouve tant dans les actes - tentatives de suicide ayant précédé ou suivi le crime - que dans la signification profonde du geste criminel : le meurtre du père et, plus encore, celui de la mère ont valeur de suicide dans la mesure où ils brouillent irrémédiablement la certitude des identités et des parentés. « Je suis de partout » , répond Rivière à ceux qui l'interrogent sur son identité lors de son errance, alors qu'il n'a justement pas pu se résoudre à mettre fin à ses jours.

Une fois le parricide commis, le meurtre de soi peut être aussi une manière d'interpeller la société sur des responsabilités qu'elle aurait refusé de prendre : alors que sa peine a été commuée en réclusion à perpétuité, Rivière, en 1840, se suicide dans sa cellule. Comme la rédaction du mémoire, le choix de la mort constitue pour lui un moyen de s'approprier son acte et d'en assumer jusqu'au bout les conséquences : en prison, il « se croyait mort et ne voulait prendre de son corps aucune espèce de soin ; il ajoutait qu'il désirait qu'on lui coupât le cou, ce qui ne lui causerait aucun mal, puisqu'il était déjà mort », raconte le journal Le Pilote du Calvados le 22 octobre 1840.

En mettant en évidence l'existence de « parents coupables », les réflexions sur l'enfance délinquante entreprises dès les années 1830-1840 par les réformateurs sociaux ont sans doute joué un rôle non négligeable dans l’évolution vers un adoucissement du code pénal. Progressivement, l'idée fait son chemin que la famille peut enfanter elle-même le crime. En plus de fournir éventuellement de mauvais exemples, elle peut devenir criminogène par la violence clandestine, tant physique que morale, qu'elle impose à ses membres. Autant de paramètres qui sont de plus en plus pris en compte dans le jugement du parricide.

Pierre Rivière ne bénéficiera pas de cet adoucissement de la justice - tout au moins dans un premier temps. Alors que son état mental pouvait pourtant motiver en sa faveur le bénéfice de circonstances atténuantes, il est condamné au supplice des parricides. Intervient ici le contexte historique : au même moment se tient devant la Chambre des pairs le procès de Fieschi et de ses complices, responsables de l'attentat à « la machine infernale » perpétré le 28 juillet 1835 contre Louis-Philippe. Au XIXe siècle, le régicide apparaît symboliquement comme la transposition politique du parricide, les deux crimes étant punis de la même peine. Dans le cadre d'un régime monarchique où le roi fait figure de père de la nation, le parricide rejoue à l'échelle domestique le régicide de 1793.

Ainsi, ce sont les monarchies censitaires de la première moitié du siècle, celles de Louis XVIII, de Charles X et de Louis-Philippe, qui connaissent les taux de condamnation à mort les plus élevés, quand les campagnes françaises surpeuplées attisent les tensions familiales mais aussi quand le souvenir du régicide révolutionnaire pèse encore de tout son poids dans l'appréciation du crime.

Pour en savoir plus :

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2011-4-page-177.htm

Cliquez ici pour télécharger.

[1] P. Kane, « Entretien avec Michel Foucault », Paris, Cahiers du cinéma, nov. 1976, p. 53.

[2] Paul-Michel Foucault, dit Michel Foucault, né le 15 octobre 1926 à Poitiers, mort le 25 juin 1984 à Paris dans le 13e arrondissement est un philosophe français. Il est connu pour ses critiques des institutions sociales, principalement la psychiatrie, la médecine, le système carcéral, et pour ses idées et développements sur l'histoire de la sexualité, ses théories générales sur le pouvoir et les relations complexes entre pouvoir et connaissance.

Voyage aux frontières du monde : long périple d’Ibn Battûta.

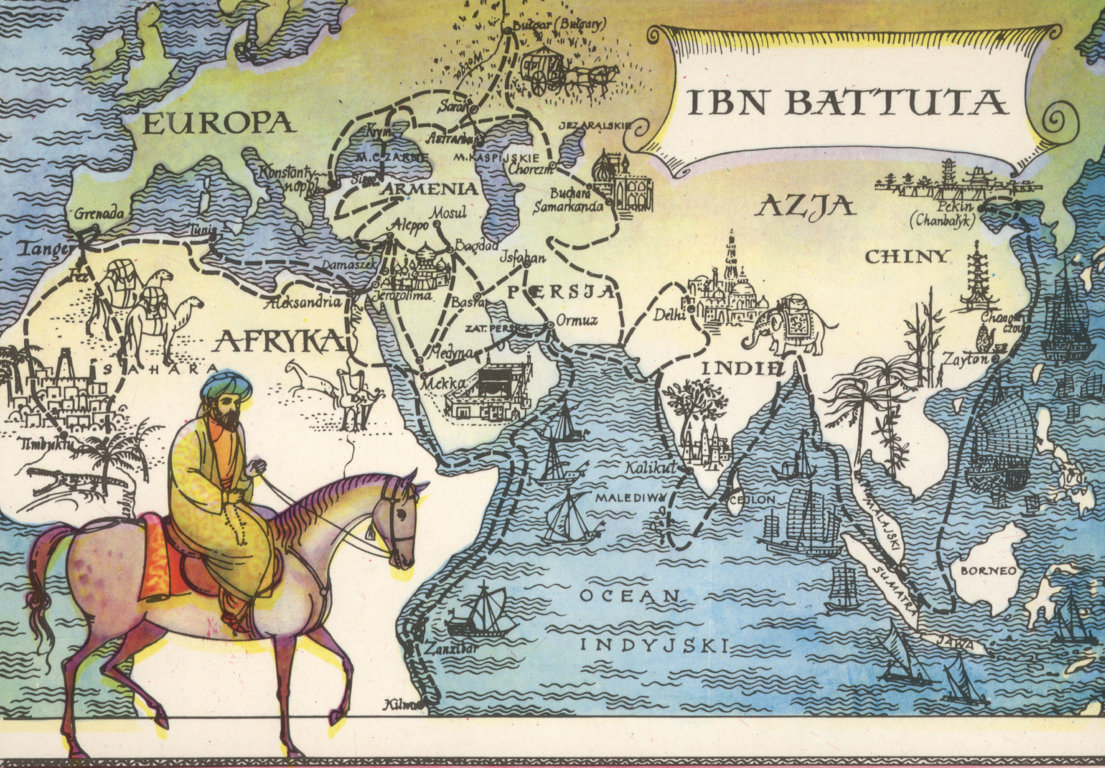

120 000 kilomètres, c’est la distance parcourue en l’espace de vingt-neuf ans par l’explorateur Ibn Battûta, au XIVe siècle de notre ère. 120 000 kilomètres nécessaires pour permettre à ce voyageur d’origine berbère de relier du sud au nord Tombouctou à l’ancien territoire du Khanat bulgare de la Volga et, d’ouest en est, Tanger à l’Extrême-Orient.

Deux siècles avant Magellan, Ibn Battûta, d’abord simple pèlerin en partance pour la Mecque, a pu parcourir une grande partie du monde connu grâce à sa maîtrise de la langue arabe, à la place alors occupée par l’Islam et à l’essor du commerce dans le monde musulman. Les Voyages d’Ibn Battûta sont restés connus uniquement du monde musulman jusqu’au XIXe siècle, lorsqu’ils ont été traduits en allemand, puis en anglais et en français. Pourtant, son récit de voyage a consacré un genre littéraire à part entière, la rihla, genre initié par son prédécesseur et autre grand voyageur arabe Ibn Jubayr. « Rihla »est le mot arabe désignant le voyage et, par la suite, le récit que l’on en fait.

Au début, un pèlerinage.

À la naissance, à Tanger en 1304, d’Abou Abdallah Mohamed Ibn Battûta, Marco Polo a 50 ans. Un an après la mort du Vénitien (1324), le Tangérois est parfois surnommé le « Marco Polo arabe » (rappelons tout de même qu’il était berbère). Il se met en route le 14 juin 1325, à l’âge de 21 ans, il se propose de faire le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam. On peut distinguer quatre périodes dans les voyages d’Ibn Battûta. De 1325 à 1327, il fait son 1er pèlerinage à La Mecque par le Maghreb, exploration de la vallée du Nil, de la Syrie, de l'Irak et des villes d'Iran. De 1328 à 1330, il entreprend son 2eme pèlerinage à La Mecque en passant par les côtes du sud de la péninsule arabique jusqu'à Kilwa Kisiwani et sur les côtes africaines de culture swahilie. De 1330 à 1346, son 3eme pèlerinage à La Mecque le conduit à faire l’exploration de l'Anatolie, la mer Noire, l'Asie centrale, l'Inde, Ceylan, Sumatra, la Malaisie et la Chine jusqu'à Pékin. Enfin de 1349 à 1354, il fait la traversée du Sahara jusqu'au Mali. C'est à l'instigation du souverain du Maroc Abu Inan Faris, qu'lbn Battûta dicta à la fin de ses trente années d'exploration en 1354, le compte-rendu de ses voyages à Ibn Juzayy, un érudit rencontré à Grenade. Le titre complet du manuscrit est : « Un cadeau pour ceux qui contemplent les splendeurs des cités et les merveilles des voyages », mais son nom courant est « Les voyages ». Ouvrage qui est resté connu uniquement du monde musulman jusqu’au XIXe siècle. Il a été traduit par la suite en allemand, puis en anglais et en français.

Un voyageur musulman

Il s’identifie comme tel, et la dimension religieuse occupe une place de premier plan dans son ouvrage. La particularité de son voyage, c’est qu’il l’effectue au sein même de la communauté musulmane, au sein du dâr-al-islam. Il quitte le Maroc après des études religieuses. La formation musulmane traditionnelle implique pour l’étudiant en sciences religieuses de voyager auprès des différents maîtres religieux du monde afin d’acquérir un grand savoir. Le personnage du voyageur possède ainsi une certaine renommée au sein de la communauté musulmane.

Les pays traversés, bien qu’ils soient étrangers à Ibn Battûta, lui sont tout de même familiers par la religion. A l’exception de son étape en Chine, Ibn Battûta a toujours été en contact avec des populations musulmanes, ou au moins des populations non-musulmanes mais dirigées par des dynastes musulmans. C’est la grande différence avec Marco Polo. Ce dernier s’aventure dans des contrées éloignées avec lesquelles il ne partage rien, et dans lesquelles il est totalement étranger. Seul le contexte politique spécifique et particulier de son époque lui a permis d’effectuer ce long voyage. Au contraire de Marco Polo, Ibn Battûta n’est pas étranger dans les pays qu’il traverse. Il y est reconnu pour sa connaissance de la religion, et il voyage (presque) librement d’un pays à l’autre. Il trouve du travail comme qadi[1] en Inde et aux Maldives.

L’Afrique du Nord est à l’époque considérée par les penseurs musulmans comme une région où la religion est demeurée unifiée et pure, préservée de l’apparition de sectes, au contraire de l’Arabie et de la Perse où le chiisme et diverses sectes islamiques divisent les musulmans. Ibn Battûta partage cette idée de supériorité du Maghreb vis-à-vis du reste du monde musulman, et y fait référence à plusieurs reprises dans sa rihla. C’est en sa qualité de juge musulman qu’Ibn Battûta parcourt les pays islamisés et s’attire les grâces des puissants. L’objectif affiché du récit et des Voyages est d’apporter la « preuve que la communauté islamique existe et qu’à travers sa pratique religieuse et sociale, à travers sa solidarité, et malgré ses divisions apparentes, elle reste une et indivisible. ». Il accomplit plusieurs fois le hajj, visite l’Égypte et la Syrie, les centres historiques de l’islam. Mais il se rend également dans les franges les plus éloignées de l’islam : Tanzanie, Inde, Grenade, Mali, Soudan… Il souligne ainsi l’unité de la pratique religieuse, mais relève également les schismes qui opposent les musulmans. D’ailleurs, il ressort de l’ensemble de son récit que les tensions sont plus fortes à l’intérieur du monde musulman qu’entre l’islam et les autres religions.

Historien, géographe, ethnologue

Les écrits d’Ibn Battûta ont été largement étudiés par les géographes, les ethnologues et les historiens. Pour certaines régions du monde, notamment pour le Mali et la côte Est de l’Afrique, ses écrits sont les seules sources dont nous disposons pour le XIVe siècle. Pour certaines descriptions de villes, il a copié les descriptions d’Ibn Jubayr, ce qui à l’époque était pratique courante et reflétait plus une grande érudition qu’un plagiat.

Les spécialistes ont été confrontés, comme pour toute source historique de chroniqueur, à la question de la fiabilité de son récit. On sait en effet qu’il a rédigé ses Voyages à son retour au Maroc, après presque trente ans de pérégrinations. Il évoque les notes qu’il a prises au cours de sa vie, mais il indique également en avoir perdu une bonne partie lors d’une attaque de pirates dans le sud-est de l’Inde. Comment a-t-il pu se souvenir de tous les événements, de toutes les ascendances, de tous les paysages, et fournir des écrits détaillés à ce point ? Joseph Chelhod démontre l’impossibilité d’avoir une telle mémoire, et relève avec un soupçon de moquerie les commentaires d’Ibn Battûta quant à son extraordinaire capacité de mémorisation et à son incroyable intelligence. On sait aussi qu’il ne s’est probablement pas rendu dans tous les lieux qu’il décrit. Malgré tout, Ibn Battûta est considéré comme un auteur fiable, car il s’est toujours renseigné auprès de personnes informées, ou a recopié des descriptions érudites des lieux qu’il n’aurait pas lui-même visités. Et surtout, il n’a jamais eu la prétention de rédiger un ouvrage scientifique.

Ibn Battûta était avant tout un voyageur, et ses observations ne sont pas scientifiques mais plutôt personnelles. Un récit ethnographique, historique ou géographique actuel nécessiterait beaucoup plus de précisions, mais l’exhaustivité n’était pas l’objectif de la rihla. Malgré cela, elle apporte d’importantes connaissances sociologiques, coutumières ou historiques aux chercheurs. Citons un exemple. Ibn Battûta nous apprend que les femmes des Maldives, musulmanes et très pieuses, ne s’habillaient que jusqu’à la taille et ne couvraient pas le haut de leur corps, ni leurs cheveux. En qualité de qadi et de Maghrébin, Ibn Battûta a violemment condamné et tenté d’interdire cette pratique qui le choquait, sans succès toutefois. Le souverain de l’île à cette époque était une femme, et le régime de droit maternel était appliqué.

Ces chroniques offrent à la fois la vision du souverain et des gouvernés sur leur société, ce qui rend le récit particulièrement intéressant pour le lecteur. Elles fourmillent de détails, d’anecdotes, d’histoires sur le monde du premier XIVe siècle, juste avant que la peste noire ravage les sociétés européennes, méditerranéennes et asiatiques. Elles apportent des clés de compréhension essentielles de l’islam médiéval et font voyager le lecteur avec l’aventurier.

Un extrait de la Rihla :

Ibn Battûta assista également au mariage du fils du sultan de Sumatra avec sa cousine paternelle (la fille du frère du père). Il décrit la cérémonie en ces termes :

« on avait dressé au milieu de la place des audiences une grande estrade, recouverte d’étoffes de soie. La mariée arriva à pied de l’intérieur du château, le visage découvert, accompagnée d’une quarantaine de princesses [Khawatïn], toutes femmes du sultan, de ses émirs et de ses ministres. Elles soulevaient les pans de sa robe et avaient également la face découverte. L’assistance entière pouvait les voir, le noble comme le plébéien. Cependant, ce n’était pas dans leurs habitudes de paraître ainsi ; elles ne le faisaient surtout qu’à l’occasion des noces. La mariée monta sur l’estrade, ayant devant elle les musiciens, hommes et femmes, qui jouaient [des instruments] et chantaient. Ensuite, vint le marié, monté, sur un éléphant paré. [Le pachyderme] portait sur le dos une litière surmontée d’une coupole pareille à une “budja” (?). Le marié, une couronne sur la tête, avait à sa droite et à sa gauche une centaine de fils de rois et d’émirs, vêtus de blanc, montés sur des chevaux parés et portant des turbans richement ornés. Ils étaient les compagnons du marié et aucun d’eux n’avaient de barbe. Des pièces d’or et d’argent furent jetées au public lors de l’entrée du marié. Le sultan était assis dans un lieu élevé d’où il pouvait tout observer. Son fils descendit, lui baisa le pied, puis il monta sur l’estrade et alla vers la mariée. Celle-ci se leva et lui baisa la main. Il prit place à ses côtés, tandis que les dames d’honneur éventaient l’épouse. On apporta la noix d’érec et le bétel. L’époux en prit dans la main et en mit dans la bouche de sa femme. Celle-ci en prit à son tour et en mit dans la bouche du mari. Puis celui-ci prit dans sa bouche une feuille de bétel et la déposa dans la bouche de son épouse. Tout ceci se passait sous les yeux du public. La mariée fit ensuite comme le mari. Elle fut couverte d’un voile ; l’estrade sur la quelle se tenaient les mariés fut transportée à l’intérieur du château. Les gens mangèrent ensuite et partirent ».

Pour en savoir plus :

https://www.persee.fr/doc/remmm_0035-1474_1978_num_25_1_1801

Cliquez ici pour télécharger :